平成29年7月9日(日)

21時 5分

月暦:閏5月16日

月齢:15.4

高度:17°

方位:129°(南東微東)

輝面率:0.998(-)

今日の共有

CCR - 雨をみたかい

平成29年7月9日(日)

21時 5分

月暦:閏5月16日

月齢:15.4

高度:17°

方位:129°(南東微東)

輝面率:0.998(-)

今日の共有

CCR - 雨をみたかい

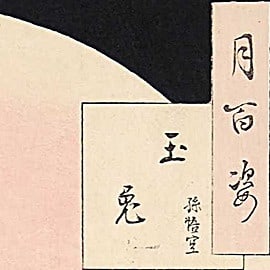

月岡芳年 月百姿

『玉兎』 孫悟空

明治二十二年印刷

玉兎は伝説中の月に住む白いウサギ(嫦娥の家来)。

孫悟空は中国明代の物語 『西遊記』の主人公です。

神通力をもつ猿で、天界を騒がせた罪で五行山に閉じ込められていましたが

三蔵法師に助けられて法師の従者となり

猪八戒、沙悟浄とともに仏典を求めて天竺(インド)へと旅をします。

国立国会図書館デジタルコレクション 041

三蔵法師たちの一行が天竺国の都にたどりついたとき

街は多くの人で賑わっていました。

国の王女が二十歳になったのでまりをほうり投げ、

あたった人を婿にするという

撞天婚(とうてんこん)の行事が行われていたのです

悟空たちが見物していると、王女が投げたまりは

なんと三蔵法師に当たり、三蔵法師が王女の婿に決定します。

しかし、王女にかすかな妖気がただよっているのに気付いた悟空は

王女がにせものであることを見破ります。

捕まえようとする孫悟空を払いのけ、にせの王女は杵を武器に戦いますが

悟空は如意棒を千本の棒に変えて応戦。追い詰められた王女は

山の中へと逃げ込み、そこで悟空は一撃のもとに殺そうとします。

そのとき天から、「待たれよ、その棒、打ちおろしてはならぬ」という声が。

見ると、そこには月の神、太陰星君(嫦娥)がいました。

にせの王女の正体は、月のうさぎ、『玉兎』だったのです。

一命をとりとめた玉兎は太陰星君に連れられて月に戻り

三蔵法師たちはまた旅を続けます。

引用元:那珂川町役場広報展示室

月岡芳年 月百姿

『銀河月』

明治十九年届

七夕伝説のおこりは中国の後漢のころ(1~3世紀)です

中国の織女(しょくじょ)・牽牛(けんぎゅう)の伝説と

裁縫の上達を願う乞巧奠(きこうでん)の行事とが混ざりあって

伝わったものといわれています。

国立国会図書館デジタルコレクション 053

牽牛と織女は、天地の別れたときよりずっと

稲蓆(いなむしろ)の川に向い立って

思い合う身も安からず、嘆く身も安からず

川の青波によって望みは絶たれてきた。

白雲にさえぎられて涙は尽きない

こうしてばかりため息をついているのだろうか

このようにばかり戀つづけているのだろうか

赤く塗った小舟が欲しい。美しく皮を巻いた櫂も欲しい

朝の凪に櫂をかいて渡り、夕べの潮に舟を漕いで渡り

久方の天の川原に天を翔る領巾を半ば敷いて

真玉のような美しい手を交して、幾夜でも寝たいものだ

秋ではなくても。

山上臣憶良(やまのうへのおみおくら)

万葉集巻八 一五二〇

月岡芳年 月百姿

『金時山の月』

明治二十三年印刷

静岡県駿東郡小山町の金時神社の伝説によると

生誕は天暦十年(956年)五月 ~ 寛弘八年十二月十五日(1012年)

となっているが、坂田金時(さかたのきんとき)の実在、

あるいはモデルとなった人物の特定は出来ていない。

伝説は伝説のままのほうが美しいですね。

国立国会図書館デジタルコレクション 096

足柄山の山おくで♪

怪童丸は獣を遊び相手にして育ち、人並みはずれた怪力の持ち主でした。

そして源頼光に願い出て従者に加えてもらい、金時(きんとき)の名を授かります。

この少年の物語が、江戸中期以降「金太郎」となるのです。

一魁随筆 「山姥 怪童丸」 一魁斎芳年画

『嫗山姥』(こもちやまうば)

時代は平安中期、藤原摂関家全盛の頃

京・九条の八重桐という遊女は、武将・坂田蔵人時行の妻となります。

ところが、時行は父の敵が討てなかったことを悔い

その無念の魂魄を八重桐の胎内に込めて自害してしまいます。

残された八重桐は足柄山へこもって山姥となり

時行の子を産み育てることを決意します。

やがて生まれた子は、全身が真っ赤で髪はぼさぼさ

猪や熊を投げ飛ばす怪力の持ち主。

怪童丸と名付けられた男の子は、後に山を訪れた

源頼光の家臣に見いだされ、坂田金時と名を変えて

『頼光四天王』のひとりに数えられるほどの

立派な武将となりました。

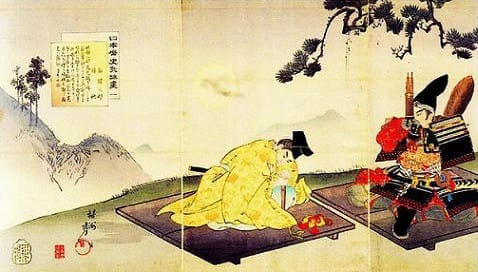

月岡芳年 月百姿

『足柄山月』 義光

明治二十二年印刷

源義光(みなもとのよしみつ)は平安時代後期の武将。

源頼義の三男。通称は新羅(しんら)三郎。

寛徳二年(1045年)~大治二年(1127年)十月二十日

後三年の役のとき兄義家の苦戦を聞き、官を辞して救援にむかった。

義光は笙(しょう)の名手で、このとき義光を慕い後を追ってきた豊原時秋に

時秋の父である豊原時元より授かった笙の奥義を伝授したという。

国立国会図書館デジタルコレクション 096

「時秋物語」 より

「ところで笙はありますか?」と問うと、時秋は「ございます」と

懐から出したのは、実によいことであった。

義光は「このように私を慕って来ていただいたのは

きっとこの秘伝の曲の伝授を受けるためでしょう」と

時秋に二つの曲を授けた。

義光は「このような大きな事によって東国へ出向けば

身の安泰か否かは知り難いものです。

百に一つでも私が平穏無事ならば 都でまたお会いいたしましょう。

あなたは笙を守る家柄である、豊原家の五代目にあたる

音楽を職とする人であり、朝廷が必要とする人です。

私に恩を感じるのであれば、すみやかに都へ帰って

笙の道に打ち込んでくださいと言ったので

時秋は道理に負けて都へ上った。

笙の秘曲の図 周延画

新羅三郎足柄山に笙を吹くの図に題す 篠崎小竹

吹笙 秘を伝え 遠く兄に従う 佳誉千年 山月 明らかなり

足柄は 近く連なる腰越の駅 祖孫 懸隔す 鶺鴒の情

- 詩訳 -

源義光が豊原時元から伝授された笙の秘曲を戦陣に臨むにあたり

時元の子に授ける時、その笙の音は足柄山の月に冴えて りょうりょうとこだまする。

この状況は、真に千古の佳話であるが、足柄山に連なっている腰越駅は

源頼朝が義経の功績を奪い斥けた恨みの土地である。

同じ源家の兄弟が一つは助け合い、又一つは背きあう、何と大きな相違であろうか。

出典元:アキアキのブログ(Rakuten)