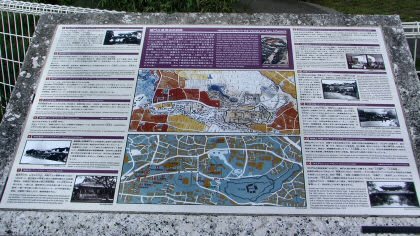

琉球王国時代、中山門から守礼門の間を中心とした道は、「綾門大道」と呼ばれ、王府関連の建造物が建ち並び、王府としての景観を形づくっている、首里城に至る随一の公道でした。案内に沿って、綾門大道周辺の旧跡を訪ねました。

00-綾門大道

00-綾門大道周辺の旧跡

「綾門大道周辺の旧跡…琉球王国時代、海の玄関口那覇港から泊の崇元寺(そうげんじ)を経て首里城に至る道は、王国随一の公道であった。ことに『下の綾門(シムヌアイジョー)』と呼ばれた中山門(ちゅうざんもん)と『上の綾門(ウィーヌアイジョー)』と呼ばれた守礼門(しゅれいもん)の間を中心とした幅広い道を綾門大道(アイジョーウフミチ)といった。18世紀の初めに作成された『首里古地図(しゅりこちず)』によれば、綾門大道の周辺には、世子殿(せいしでん)である中城御殿(なかぐすくウドゥン)や王家別寮(べつりょう)の大美御殿(ウフミウドゥン)をはじめ、王家陵墓の玉陵(タマウドゥン)、御客屋(ウチャクヤ)、さらに天界寺(てんかいじ)や安国寺(あんこくじ)など王府関連の建造物が建ち並び、王都にふさわしい景観を形づくっていた。かつて、この大道では、国王一代に一度限りの『綾門大綱』(大綱引)や、毎年元日に行われる『馬勝負(ンマスーブ)』(馬術)などが催された。綾門大道周辺の旧跡は、1945年の沖縄戦で壊滅的な被害を受けたが、守礼門の復元、玉陵の修復、そして首里城の復元と整備が進められている。」

中山門

「中山門跡」の表示は、「琉染」入口右手にありました。

01-中山門跡00

01-中山門跡01

01-中山門跡02

「中山門跡(チュウザンモンアト)…中山門は王都首里第一の坊門(ぼうもん)で、綾門大道(アイジョウウフミチ)の西端に建っていた。別名『下の綾門(シムヌアイジョー)』『上の綾門(シムヌトゥイ)』。1428年創建といわれる。中国の牌楼式(はいろうしき)の門で、復元された守礼門と同型同大。1681年に板葺きから瓦葺きに改められた。中山門の名は、小巴志(しょうはし)王の冊封使柴山(さいざん)(1425年来琉)が献じた「中山」の文字を、後に扁額として掲げたことによる。廃藩置県(はいはんちけん)(1879年)後、老朽化が進み、1908年5月払い下げられ、撤去された。」

真壁殿内跡

02-真壁殿内跡00

02-真壁殿内跡01

「真壁殿内跡(マカンドゥンチアト)…琉球王国時代の高級女神官の一人『真壁大阿母志良礼(マカンウフアンシラリ)』の神殿及び住居跡。尚真(しょうしん)王代(1477~1526年)、神女組織が整備され、最高女神官「聞得大君加那志(チフィジンガナシ)」の下に真壁(マカン)・首里(シュイ)・儀保(ジーブ)の『大阿母志良礼』と呼ばれる3名の高級女神官が置かれ、琉球国全域の祝女(ヌール、ノロ)(神女)を3区域に分け管轄させた。1879年の廃藩置県後、真壁・首里・儀保の各殿内の3つの神殿は統合されて『三殿内(ミドゥンチ)』と呼ばれ、天界寺(てんかいじ)の一角に移されたが、沖縄戦で失われた。なお、真壁殿内の井戸が、現在も残されている。」

綾門チンマーサー

案内板をもとに探しましたが、綾門チンマーサーの跡を特定できませんでした。

03-綾門チンマーサー00

「綾門チンマーサー(アイジョーチンマーサー)…チンマーサーとは、石を円形に積み上げたものの意。冊封使録『中山伝信録(ちゅうざんでんしんろく)』によれば綾門チンマーサーが綾門大道の道標ともなり、これを過ぎると中山門を望み、綾門大道が眼前に広がった。沖縄戦後、綾門チンマーサーは民家敷地に取り込まれ、現在その一部が残っている。」

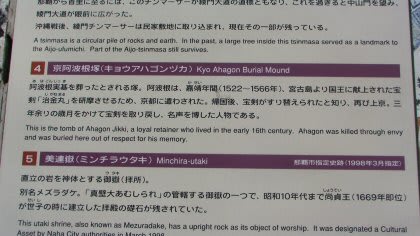

京阿波根塚

美連嶽の奥、崖の下方に、「京阿波根塚」だと思われるものがありますが、入口が施錠されており、名称を確認できませんでした。

04-京阿波根塚00

「京阿波根塚(キョウアハゴンヅカ)…阿波根実基(あはごんじっき)を葬ったとされる塚。阿波根は、嘉靖(かせい)年間(1522~1566年)、宮古島より国王に献上された宝剣『治金丸(じがねまる)』を研磨させるため、京都に遣わされた。帰国後、宝剣がすり替えられたと知り、再び上京。三年余りの歳月をかけて宝剣を取り戻し、名声を博した人物である。」

美連嶽

05-美連嶽00

05-美連嶽01

「美連嶽(めづらだけ)那覇市指定文化財・史跡…首里城から歓会門から西へのびる、綾門大道(あやじょううふみち)の西端に建っていた中山門跡地の南側にある御嶽で、俗に「ミンチラウタキ」とも呼びました。「首里古地図」(17世紀)に「免津良嶽」と記され、拝殿が描かれています。王府時代は真壁の大あむしられ(三大女神官の1人)の管轄でした。御岳の東に御客屋、安国寺、玉稜が連なり、御嶽の前の大道には中山門が建ち、大道をへだてて世子殿、大美御殿が連なり、一帯は王都の玄関口としての美観を呈していました。昭和戦前期まで、境内は広さ約250坪のおだやかな起伏のある小丘で、東よりに高さ5mほどの奇岩が直立し、その北面に接して低い石積みの門構をつくり、石香炉が置かれ、さらに手前には拝殿跡の礎石が残されていました。奇岩の背後の斜面は境界に沿うようにして竜舌蘭や阿旦などが東西に細長く茂り、境内は奇岩と芝生の調和する美しい庭園のようにも見えました。 那覇市教育委員会」

御客屋跡

06-御客屋跡00

06-御客屋跡01

「御客屋跡(ウチャクヤアト)…薩摩藩の在番奉行などが首里城に登城する際の控所。創建年代は不詳。敷地は451坪余あったという。在番奉行一行等は、ここで城からの案内を待って登城した。1879年の廃藩置県後は首里警察署が置かれた。1890年に首里尋常小学校となり、校舎が建てられたが、1912年首里城内に首里尋常高等小学校として移転したため、後に民間の電気会社に払い下げられた。」

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます