恩納村仲泊にある「仲泊遺跡」を訪ねました。遺跡は貝塚と石畳道からなり、石畳道は、琉球王府時代の歴史の道-国頭方西海道の一部です。

1129-1434-03

1129-1435-01

「史跡仲泊遺跡 昭和50年4月7日指定 この遺跡は、沖縄貝塚時代前期から後期に属す貝塚と首里王府当時の石畳道路により構成されています。貝塚は二地点にあり、うち北方貝塚地点からは赤く焼けた床面をともなう岩陰住居跡が発掘されています。この種の遺構は沖縄における最初の発見として評価できます。また、石畳道路は、国頭地方と首里を結ぶ西海岸沿いの主要道路の一部で、石畳は丘陵横断部をとくに堅固にするための施設とみられます。昭和50年5月31日 沖縄県教育委員会」

歴史の道 国頭方西海道

1129-1432-01

1129-1432-02

「歴史の道 国頭方西海道 ~歴史の道とその周辺の文化財~ 『歴史の道』国頭方西海道」は琉球王朝時代(約400年前)に造られた道で、当時の主要道路にあたり宿道と呼ばれた。首里を起点にし、浦添、読谷村喜納、恩納をとおり名護以北に向かう道を国頭方西海道と呼ぶ。道幅約2.4m両側には松並木を造成したという。昭和58年から沖縄県がこの道の調査を実施しその中で保存状態のよい恩納村真栄田、山田、仲泊区において昭和63年度から恩納村が保存整備事業に着手した。その間、石矼の修復、道の修復、さらに、宿道周辺にある文化財の案内と説明をする標識等の設置をした。また道の周辺には数々の文化財が多く、散策コースとして貴重な歴史遺産となっている。」

「歴史の道 国頭方西海道 琉球王府時代(15~19世紀)に琉球王府と各所をつなぐ道が整備されました。道沿いには一里塚、山田城跡、仲泊遺跡などがあります。」

比屋根坂石畳道

1129-1436-02

1129-1436-03

「比屋根坂石畳道…石畳道は、小字比屋根原の琉球石灰岩丘陵を越えるために敷設された旧道です。石畳道は丘陵上にはなく、東と西の傾斜地に蛇行して造られています。ここは東側傾斜地の石畳道(約98m)で、西側傾斜地の石畳道(約76.50m)は山田温泉の向かいにあります。この石畳道は琉球王府時代の北部と中・南部を結ぶ主要道路で、現在残っている真栄田の一里塚と仲泊の一里塚を結ぶ歴史の道です。丘陵上は景勝の地でイユミーバンタ(魚群を発見する崖上)もあります。なお、丘陵上の石敷道路は環境整備でつくった遊歩道です。 昭和53年3月31日 恩納村教育委員会」

1129-1436-04

1129-1437-01

1129-1438-01

1129-1439-02

1129-1439-05

1129-1448-04

1129-1446-02

1129-1445-01

仲泊遺跡第1洞

1129-1456-01

1129-1456-02

「仲泊遺跡第1洞…小洞穴は沖縄の先史時代後期の住居址です。第三貝塚や第四貝塚のB・C岩陰の住居址とほぼ同時期の住居址と考えられます。床面は石敷で、入り口近くに炉跡があり奥に2・3人が生活できる広さがあります。洞穴中央にある土層断面は、層序を見てもらうために残してあります。層序は大別して2層からなっており、第1層は風葬墓(約2・300年前)として利用していたときの層で、第2層が後期の生活層です。なお、石敷と土層断面は合成樹脂で固めてありますので、発掘当時とくらべて色が変わっています。 昭和53年3月31日 恩納村教育委員会」

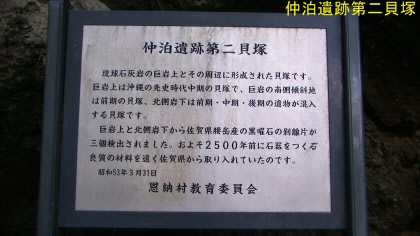

仲泊遺跡第二貝塚

1129-1457-01

1129-1458-01

1129-1458-02

「仲泊遺跡第二貝塚…琉球石灰岩の巨岩上とその周辺に形成された貝塚です。巨岩上は沖縄の先史時代中期の貝塚で、巨岩の南側傾斜地は前期の貝塚、北側岩下は前期・中期・後期の遺物が混入する貝塚です。巨岩上と北側岩下から佐賀県腰岳産の黒曜石の剥離片が三個検出されました。およそ2500年前に石器をつくる良質の材料を遠く佐賀県から取り入れていたのです。 昭和53年3月31日 恩納村教育委員会」

仲泊遺跡第三貝塚

1129-1437-02

1129-1437-03

「仲泊遺跡第三貝塚…岩陰内は沖縄の先史時代後期の住居址で、岩陰前面部は中期の貝塚です。発掘前の岩陰内は風葬墓でありましたが、人骨・石棺・陶器棺などを移動してから発掘した結果、住居址が検出されました。城跡址は岩陰奥では地山を切り取って土面を平坦にし、中央に炉跡があり、前面部に柱穴が並んでいます。このことから、岩陰の前面部に柱穴に柱を立て、壁をつくって、炉を中心に生活していたと考えられます。なお、城跡址の一部と中期の貝塚の上部は石畳道をつくるときに壊され、その下部は石畳道の下に残っています。 昭和53年3月31日 恩納村教育委員会」

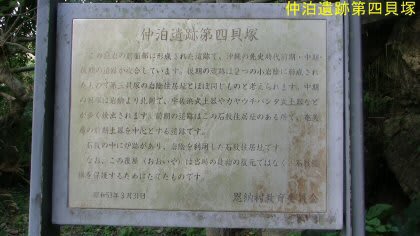

仲泊遺跡第四貝塚

1129-1455-01

1129-1455-02

1129-1455-03

「仲泊遺跡第四貝塚…この巨岩の前面部に形成された遺跡で、沖縄の先史時代前期・中期・後期の遺跡が複合しています。後期の遺跡は2つの小岩陰に形成されたもので第三貝塚の岩陰住居址とほぼ同じものと考えられます。中期の貝塚は岩陰より北側で、宇佐浜式土器やカヤウチバンタ式土器などが多く検出されます。前期の遺跡はこの石敷住居址のある所で、奄美系の前期土器を中心とする遺跡です。石敷の中に炉跡があり、岩陰を利用した石敷住居址です。なお、この覆屋(おおいや)は当時の建物の復元ではなく、石敷遺構を保護するためにたてたものです。 昭和53年3月31日 恩納村教育委員会」

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます