那覇市首里平良町は、もともとと西原間切平良町でしたが、首里に編入され、平良町となりました。かつては、浦添・西原などから首里へ来る人々に、「憧れの古都首里への玄関口」として親しまれていました。

参照(首里地域情報サイト「e首里ドットコム」首里かわらばん No25-inner http://www.e-sui.com/kawara/No25-inner.pdf)

01-0303 大平橋

02-0303 大平橋

03-0303 大平橋

「太平橋(タイヘイキョウ)…首里と浦添を結ぶ街道に架けられた石橋のアーチ橋。別に平良橋(たいらばし)という。 琉球王国時代の1597年、時の国王尚寧(しょうねい)は首里(しゅり)から浦添城(うらそえグスク)に至る道の整備を行い、板橋であった太平橋を石橋に改めた。 太平橋付近は1609年薩摩(さつま)侵攻の際、浦添方面から攻め上った薩摩軍と戦ったところである。1945年の沖縄戦当時、米軍の進攻を阻むため、日本軍が橋を爆破した。戦後やや上流側にコンクリート製の橋が架けられ、現在でも首里・浦添むを結ぶ交通の要所となっている。 設置 2007年2月 那覇市市民文化部歴史博物館」

04-0303 大平橋

05-0303 安謝川

06-0303 安謝川

07-0303 平等所跡

08-0303 平等所跡

09-0303 平等所跡

「平等所跡(ヒラジョアト)…琉球王国時代の裁判所跡。警察・拘置所機能も有した。設置年代は不明。敷地は88坪あったといい法廷兼事務所、拘置所等が置かれた。『平等之側(ひらのそば)』(平等所長官)、『平等方吟味役(ひらほうぎんみやく)』(次官)の下に『平等所大屋子主取(ウフヤクぬしとり)』(首席判事)、『平等所大屋子(ウフヤク)』(判事)等の役人がおり、首取・大屋子が取調をもとに調書と判決の案文を提出し、斬刑(ざんけい)・流刑(るけい)・寺預(てらあずけ)などの判決が確定した。平等所では他に王家の墓陵『玉陵(タマウドゥン)』の管理や首里市中の土地・山林に関する事務も行った。 1879年(明治12)の琉球処分後、一時『久場川芝居(くばがわしばい)』(演芸場)が置かれた。 設置 2007年2月 那覇市市民文化部歴史博物館」

10-0303 平等所跡

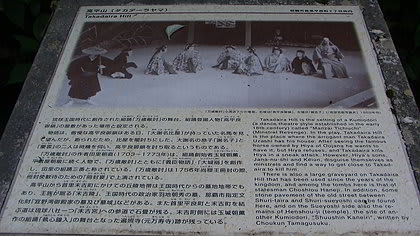

11-0303 高平良山

12-0303 高平良山

13-0303 高平良山

「高平山(タカデーラヤマ)…琉球王国時代に創作された組踊(くみおどり)『万歳敵討(ばんざいてきうち)』の舞台。組踊登場人物『高平良御鎖(タカデーラウザシ)』の屋敷があった場所と設定される。 物語は、放漫な高平良御鎖はある日、『大謝名比屋(おおじゃなのひや)』がもっていた名馬を見て望んだが、断られたため、比屋を闇討ちにした。大謝名の息子『謝名子(じゃなのしー)』と『慶雲(けいうん)』の二人は時機を伺い、高平良を討ち取るというものである。 『万歳敵討』の作者田里朝直(たさとちょうちょく、1703~1773年)は、組踊創始者玉城朝薫(たまぐすくちょうくん)、平敷屋朝敏(へしきやちょうびん)に続く人物で『万歳敵討』とともに『義臣物語(ぎしんものがたり)』・『大城崩(ウフグスクくずれ)』を創作し、田里の組踊三番と称されている。 高平山から首里末吉(しゅりすえよし)町にかけての丘陵地帯は王国時代からの墓地地帯でもあり、王族が眠る『末吉陵(すえよしりょう)』、王国時代の政治家羽地朝秀(はねじちょうしゅう)の墓、那覇市指定文化財『宜野湾御殿家の墓及び墓地』などがある。また首里平良(しゅりたいら)町と末吉町を結ぶ道は玉城朝薫作の組踊『執心鐘入(しゅうしんかねいり)』の舞台となった遍照寺(へんしょうじ、元万寿寺まんじゅじ)跡が残っている。 設置 2007年2月 那覇市市民文化局歴史博物館」

14-0303 宮古井戸(ナークガー)?

15-0303 宮古井戸(ナークガー)?

16-0303 若夏学院

「首里第三尋常高等小学校跡」は、城北中学校若夏分校「沖縄県立若夏学院」になっています。

17-0305 平良自治会館

村の中央に位置していたことから、自治会館の広場は、「中之毛(ナーカヌモー)」と呼ばれ、様々な地域行事が行われていました。

18-0305 平魂之塔

「平良自治会館」の広場の隅にあります。

19-0305 道路整備工事中

側に、「サントーガー」などがあった道は、道路整備工事が行われています。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます