近江八幡市の川の中で見つかった古墳について、滋賀県文化財保護協会が調べたところ、古墳時代中期から後期に作られた「前方後円墳」とみられることが新たに分かった。

協会によると川の中から古墳が見つかるのは全国的にも珍しいという。

協会によると川の中から古墳が見つかるのは全国的にも珍しいという。

↑写真:中日新聞より

近江八幡市江頭町を流れる日野川では、5年前の2019年に滋賀県が行った調査で川の中から人工的に土を積み上げた跡や、円筒状の埴輪6本が1列に並んだ状態で見つかり、古墳の可能性が高いとされていた。

ここを去年10月から先月にかけて滋賀県文化財保護協会が詳しく調べたところ、新たに13本の円筒状の埴輪が1列に並んだ状態で見つかった。

ここを去年10月から先月にかけて滋賀県文化財保護協会が詳しく調べたところ、新たに13本の円筒状の埴輪が1列に並んだ状態で見つかった。

5年前に見つかった埴輪と、今回見つかった埴輪はカタカナの「ハ」の字型に並んでいることや、埴輪の焼き方の特徴などから、この古墳は古墳時代中期から後期、5世紀後半から6世紀前半ごろに作られた前方後円墳とみられるという。

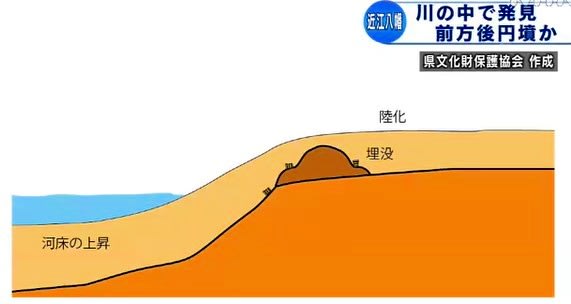

協会によると川の近くのもともと陸地だった場所に古墳が作られ、長い年月で川の水位や流れが変わったことで埋もれたと考えられ、川の中から古墳が見つかるのは全国的にも珍しいという。

滋賀県文化財保護協会の重田勉 主幹は「今回の発見は川に沈むなどして消失した遺跡が存在することを物語っている。今の景色と昔の景色が大きく異なるということを感じて欲しい」と話していた。

【“古墳時代のびわ湖の水位は低かった”】

なぜ、川の中から古墳が見つかったのか。

滋賀県文化財保護協会によると、前方後円墳が作られたとみられる古墳時代、びわ湖の水位は現在よりも低く、そこに流れ込む日野川の水位も低かったり川の流れが今とは違ったりして、古墳の周辺は陸地だったとみられる。

なぜ、川の中から古墳が見つかったのか。

滋賀県文化財保護協会によると、前方後円墳が作られたとみられる古墳時代、びわ湖の水位は現在よりも低く、そこに流れ込む日野川の水位も低かったり川の流れが今とは違ったりして、古墳の周辺は陸地だったとみられる。

古墳が作られた後に水位が上がって土砂が運ばれてきたり、川の底が上昇したりして、古墳が埋まったとみられている。

その後、川岸に堤防が築かれたことから川の流れは固定されたものの、堤防の内側にある遺跡は土砂がたまったり、流れ出したりを繰り返し、川の水位が下がった際に遺跡が姿を現し、発見されたと考えられる。

京都橘大学の中久保辰夫准教授は「川から前方後円墳が発見されることは極めて珍しい。この古墳は野洲郡と蒲生郡の境界に位置していて、古墳時代の地域の境界を知るうえでも貴重な成果だ」とコメントしている。

<NHK大津より>