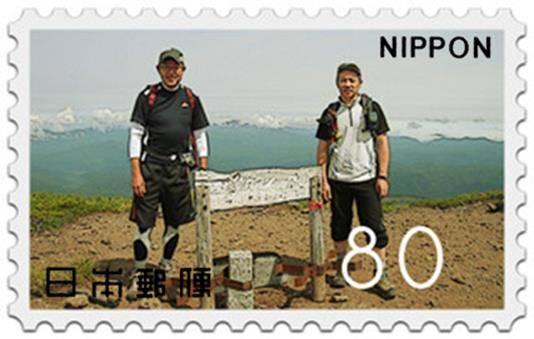

シルバーウィーク三連休の最終日は、昨日に続いて道北の山

Toshi、はるか未踏の山「ピッシリ山(1,032m)」です

6:20 朱鞠内湖方角の雲海景色

6:20 朱鞠内湖方角の雲海景色

ここピッシリ山(ぴっしりざん)は北緯44度21分

利尻山(りしりざん)は北緯45度10分

同じ道北の山といっても利尻島からは直線距離にして凡そ100km、

緯度にして1度分に近い距離を南下してきたことになります。

かたや利尻山は名実ともに北海道を代表する名峰の誉れ高い山ですが

ピッシリ山の方はどうでしょう ?

?

この山の名をぴっしりと答えられる人がどれだけ居るのか

ビギナーに、この山の名前を言うと冗談を言っているのかと笑われます

変な名前の山の代表としてなら、このピッシリ山は3指に入ります。

ペラリ山(南日高)

ペラリ山(南日高)

ピッシリ山(道北)

ピッシリ山(道北)

オダッシュ山(北日高)

オダッシュ山(北日高)

どの山も一言物申したくなるユニークな山名ですよね

さて、昨晩は美深町の某所で車中泊でした。

利尻の野営場に比べると気温はシュラフで寝るのに丁度よく、

空には星が輝いていて、山旅のしめくくりには絶好です

一夜明けて、

というか今日もまだ薄暗い中、そのとある美深の某所を出発しピッシリ山

登山口へ向かいます。

林道入口から登山口までは距離にして凡そ5km弱

途中、霧の中を走ってここまでやってきたので、今日一日の天気には

正直なところ自信がなく、想像した通りの狭い登山口駐車スペースに車を

止めてからも気分が乗らないのは、あたりが先週来の大雨の影響でウェット

だからでしょうか。

いや、

それだけでなく利尻山完登後の翌日としては、いささか17.6kmの距離

は長いかなぁ~と思いがあるからなのか・・・

~

思い返せば、もう5年以上も前...

(ここからの苦労話は長いので読み飛ばしていただいてけっこうです)

ピッシリ山を羽幌ルートから登ろうと、剣淵から羽幌まで約70km以上

の道のりを車で走り、海岸に突き当たってから180度折り返して、

さらに数十km同登山口までのアプローチを運転しておりました

みちみち登山口への取り付き地点がよく分からないので、当時夏山ガイドに

載っていた案内先(近くの民家〇部宅)を探しました。

古い夏山ガイドの説明には上羽幌とだけあり、そこからその〇部宅にたどり

着くまでにやや暫く掛かりましたが何とか見つけられました

「この家だ!」と思って扉を開けようとしたらその家は鍵が掛っておらず、

中がガラス越しに丸見えでした。

中には張り紙がしてあって「留守」と書いてあります。

鍵がかかっておらず留守とわかればドロボーが入るのでは?と考えるのは

都会の人間であり、田舎育ちのToshiはその点よくあることと理解します

しかし、

この時点で、な~んでしょうか、注文の多い料理店的な雰囲気が漂い始め

ました。

ここまで来て留守かぁ~と諦めかけたとき、主なる人が帰ってきました

お会いしたのは腰は曲っているけど達者なオバーちゃんでした。(特に口が)

“ここで会ったが100年目”(という感じ )

)

そのオバーとのやり取りは長かったぁ~(注文どーり )

)

オバー曰く、大雨の影響で橋が流されて登山どころでねぇ

もう元通りにならねーわ!

それよりも何よりも本(夏山ガイド)に名前が出たばっかりに、自分に山の

ごと聞かれて困っている。(実はまんざらでも無さそう )

)

おジーが数年前に死んでから、私一人で登山客にこうして話さなないば

なんねー。

あ~あんた札幌がい?、娘が札幌に居でよぉ・・・

~

延々と続くそんな話を1時間以上聞かされたたお蔭で、そこから再び今来た

道を幌加内まで戻って、結局「三頭山」の短縮コースで我慢をしたという

思い出深~い山がこのピッシリ山なのですよ。

どうですか、分かりづらかったですか?

ここまで読む人はかなり坂の上の雲のファンと申し上げてよいでしょう

いずれにしても、いつかは登りたいと思っていただけに、道北のこの距離まで

走ってきたついでに何とか登ってしまいたいという気持ちが強いせいで、

ちょっといつものゼンマイもきしむ 思いであります

思いであります

■

■ 5:30 登山口

5:30 登山口

先行者なく登山開始

登り初めから話がなかなか進みませんね

「好き」「嫌い」「好き」「嫌い」・・・

学生時代にこよりを1本ずつ引いて、最後に「好き」が残ったら

好きな人に告白しよう!な~んてことやっていた記憶ありませんか ?

?

(僕はないですが)

この山の登山開始直後からはこうです。

「また来る」「もう来ない」「また登る」「もう登らない」・・・

登山道は始めからスパッツ装着していても、靴はドロドロで、やけに長い

フラットな道が続いたと思ったら、尾根に取りつくとこれが足場のしっかりと

しない急登が延々と続きます

その間の道脇にはピッシリ...ではなくビ~ッシリと

“うるし”がいっぱいです

“うるし”がいっぱいです

ロープの1つも付けて欲しいと思いましたが、利尻山との違いは明白なので、

すぐにそのような贅沢は封印しました。

それにしても、登る、登らない・・・の答えは、二度と「登らない 」にほぼ決定と

」にほぼ決定と

思える程ここまではつまらない登山道です

さて、

休日に作文に専念するとここまで長々と書いてしまいますが、

ここからがピッシリ山のイメージが激変する稜線歩きに差し掛かるのです。

空が一気に明るくなってきました~

ひたすら登りの尾根歩きの末

ひたすら登りの尾根歩きの末

の雲海

の雲海

Toshiが以前ブログでアップした竜安寺の石庭を想起する山々の配置

配置された石の下には裾野(下界)が広がっていて、それはまさに心眼

を注ぐ悟りの世界です

美しいぃぃ

■

■ 6:40 釜ケ渕岳(925m)

6:40 釜ケ渕岳(925m)

釜ケ渕岳頂上に辿りついた時点で、

この山の続きを見にここまで歩いてきて良かった~と思うようになって

いるところに縁を感じますね

この縦走路の景色は、Amigoさんも恐らく「おらぁ~ここが好きだ~!」

って言うこと間違いなしです

左前方に見えるのは2km先の縦走途中「熊岳」

左前方に見えるのは2km先の縦走途中「熊岳」

雰囲気が浦臼山~樺戸山地によく似ていますが、朱鞠内湖を見下ろす

この配置と(別に人間が配置したわけではない)、遠く日本海が望める

ロケーションがある分、こちらが上でしょう。

饒舌にもなってくるわけです

笹梅雨で靴やズボンが濡れてももう構いません。

ちょっと煩いその笹も、見下ろせば照り返しで輝いていてとても綺麗です。

■

■ 7:15 熊岳(1,025m)

7:15 熊岳(1,025m)

途中「釜ケ渕岳」から頂上までの4.6kmは意外にもそう長くは感じません。

この縦走路の美しさを眺めながら・・だからでしょうけれど、この間の足場は

ぬかるんだ場所も無く、背の高い笹も思ったほど煩くありません。

980mP地点から望むピッシリ山の容姿

980mP地点から望むピッシリ山の容姿

いよいよもってミニ山の会向きの山である確信が持てました

三頭山まで行くならば、あと50km北へ走るべし

■

■ 8:00 ピッシリ山 頂上(は・ぼ・ろーと言ってます

8:00 ピッシリ山 頂上(は・ぼ・ろーと言ってます )

)

頂上とぉ~ちゃこ

残念だったのは頂上にたってこの羽幌側(日本海)ルートの様子がはっきり

としないところだけです。

オバーちゃんの言った通り羽幌ルートの復旧はなく、すでに廃道のようです。

それでも雲の切れ間から海岸線が少しだけ見え隠れしています

昨日登った利尻富士も、この雲が上ったならば遠くに望めるはず・・・

昨日登った利尻富士も、この雲が上ったならば遠くに望めるはず・・・

雲は多くとも陽が射して、来し方、行く先が明確ならば登山は楽しい

でも、

帰心矢の如し、早く札幌に帰りたい気持ちもあるので、さっさとラーメン

食べて下山します。

■8:25 下山

下りは朱鞠内湖が主役で、

登りの時は雲海の下だった湖の様子が、この時刻になって明確です。

三頭山にはない貴重なアクセント⇒朱鞠内湖

三頭山にはない貴重なアクセント⇒朱鞠内湖

人造湖でも美しいものは美しい。

~

紅葉はまだ背の低い“うるし”が少し色付いているぐらいで、まだまだ

来週以降最低気温が0度を下回ってからでしょうかね

■10:15 登山口

長いピッシリ山報告並びに二日間、道北の山にお付き合いいただき

ありがとうございました

Toshiは羽幌コース挫折に続き2回目。私も昨年道々の通行止めで、次は2回目の挑戦となる。

来月行ってみようっと!

5年以上たっているとのことですが、オバーが元気でも今も登山客と話をしていたらいいですね~気になります!

幌加内から朱鞠内湖を抜けて途中砂利道となる道道528号線はこの日不通となっておりました。

ですからルオントを過ぎて暫くして直進となるその道道528号線は道路掲示を確認した方が良いですね。

というか予めネットで調べられますね。(しばらく不通なのだと思います)

数km長く走ることになりますが(国道275⇒道道688回り)さほどのアルバイトでもないと思います。

“ミニ山の会”というよりもAmigoさん向きの山です(^^)

あのオバーとの出会いは、もう10年も前のように思えるけど記憶が鮮明です(笑)

実は、もう秋も深まってくるというのにピッシリ山の1~3合目で“漆”にやられました。

明らかに空気感染です。(そのぐらいおびただしい数)

春のようには酷くならないけれど、ほとほと参ります。

とても春~夏にはToshiが登れる山ではありません。

でも紅葉してからはgoodだと思うよ!

お天気が良くて良かったね!人気ない山だと思うけど

私は、もう行きません~~時期を間違えました~

苦しみのピッシリでしたから相方はもっと苦しみましたけどね!

暑い時期は行くもんじゃないよね~

えも夏山ガイドに載ってるから頑張って連れて行ってもらいましたけどね

札幌岳もいって来たんだね豊滝コースも良かったよ~

ピッシリ山は件の羽幌ルート未登頂以来、念願ではありましたが、

おそらくはToshiも2度目は無いものと思われます。

この秋の時季に“漆”に被れて腕が大変です。

まかり間違って春~夏の時季に行ったものなら、全身痒みで再起不能

になるかもしれません。

“ミニ山の会”向きとは書きましたが、Toshi向きでは決してありません。

豊滝コース登ってきたのですね。

登山者が少ないのでgoodでしょう。

あ、また八剣山で事故ですね...