時間がたっぷりあるのでこの際、邪馬台国関係をまとめようと思います。かなり長い話になるので何回かに分ける必要が出てくるかもですが‥‥とりあえず始めてみましょう。

邪馬台国論争というのがありますが、真実は目の前にあるのに全く真実を見ようとしない教育者の姿勢にはあきれるしかない。私の主張が全面的に正しいとはとても言えないが、少なくとも真実に近づきつつあることは間違いないと思っています。wikiからの引用が多くとても読みにくいとは思いますが、私が描く世界を少しでいいので共有していただきたいと思っています。

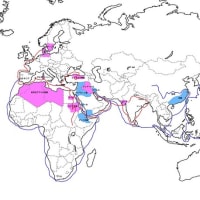

まず最初に邪馬台国の位置に関してはとても長くなるため省かせていただきます。なぜならその検証はたいした意味はないためで、一番大事なことは、魏志倭人伝で描かれている邪馬台国は我々がエジプトと呼んでいる国であり、その当時は倭国だったということなのです。そんな馬鹿なと読み捨てるのではなく、日本を作った人たちが聖書、中国の史書、朝鮮史も日本書紀も作ったことを認識し、いかに彼らが優秀だったかを知る必要があります。パソコンもコピーもない時代に、よくぞあれほどの歴史を作り上げたか、全くあきれるほどです。

黒沢明が作った映画「七人の侍」をリメークした作品に「荒野の七人」があります。それを単独で見た人は元の作品を想像できるでしょうか。場所も時代も違うのに根本の流れは変えず、何の違和感も感じずに見てしまう。これがユダヤ人の得意技、歴史の捏造のテクニックとなります。

松本清張の「砂の器」では空襲で亡くなった夫婦の戸籍を乗っ取り有名なピアニストになる話があります。歴史の捏造はこれと似たテクニックが使われます。時代を合わすために架空の人物を配置したり、物語を面白くしたり、教訓的な話を埋め込むため勝手な物語を挿入したり、ある意味フィクションになってしまう部分も出てきます。

さて、魏志倭人伝の卑弥呼を読み解いて行きますが、かなり長くて面倒な話になりますので興味のない方は適当に読み飛ばしてください。

まだ十分に解明できていないことが多いので、また新しい発見があった場合はブログでお知らせすることになると思います。

「卑弥呼の時代とは」

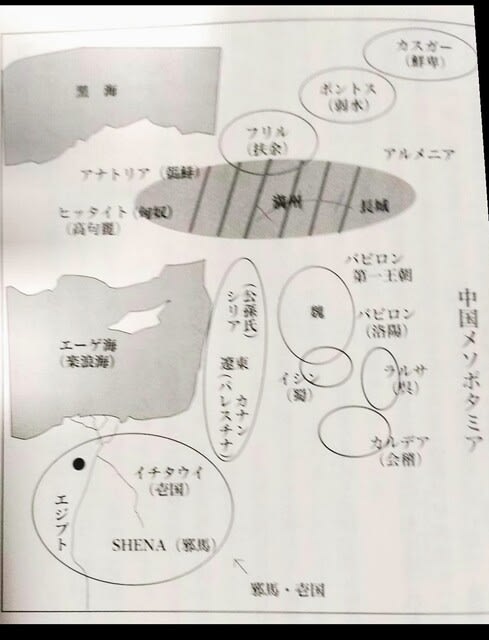

まず時代背景からはっきりしておかねばなりません。魏志倭人伝で伝えられている歴史はおおむね西暦200年前後のことになっています。倭国の女王公孫氏の娘、卑弥呼は魏の洛陽に朝貢する。当時、中国は三国志の時代で、魏、呉、蜀が覇権を争っていて、ほぼ魏が中原を支配する時期となっています。ところがオリエントに存在した三国時代はいくつかあるのですが今回の場合、バビロニア、イシン、ラルサの覇権争いの時代と見ます。すると魏の明帝の時代はアッカド王朝のハンムラビの時代になり、実態はBC1790から1757年ごろとなります。歴史のリメークを読むにはこの時代の差を理解してもらう必要があります。

つまりその時代の世界の中心はバビロニアであり、魏書はそこに展開した世界が描かれたということ。従って漢書、晋書、隋書、唐書、それぞれ違う立場から書かれているためその違いを知ることは歴史の奥深さを知るうえでとても興味深いお勉強になります。

さて、オリエント史から見ると公孫氏は中国史では燕の国、オリエントではシリア地域のエブラ王国、もしくはマリ王国などのシリア諸国に当たります。当時の公孫氏(シリア)は倭国(エジプト第12王朝)の宗主国だったといわれています。

稲羽氏あるいは鹿島氏は公孫氏をエブラ王国に比定しているようですが、私はマリ王国ではないかと考えます。wikiで比較しましたがハムラビに滅ぼされたのはマリで、エブラはおそらくヒッタイトに滅ぼされている。

「魏とは」・・・バビロニア

「バビロニアは世界で最も古くから農耕が行われている地域の一つであり、前4000年期には既に中東の広い範囲との間に交易ネットワークが張り巡らされていた。前3000年期には文字が使用され始めた。初めて文字システム体系を構築したシュメール人やアッカド人たちはバビロニア南部でウルやウルク、ニップル、ラガシュなどに代表される多数の都市国家を構築し、前3000年期後半にはアッカド帝国がバビロニアを含むメソポタミア全域への支配を打ち立て、更にウル第三王朝がそれに続いた。

前2000年期に入ると、アムル人(アモリ人)と呼ばれる人々がメソポタミア全域で多数の王朝を打ち立てた。その内の一つでバビロンに勃興したバビロン第1王朝は、ハンムラビ王(在位:前1792年-前1750年)の時代にメソポタミアをほぼ統一し、バビロンが地域の中心都市となる契機を作った。

アッカドの王サルゴンとその孫ナラム・シンはメソポタミアのほとんどを征服したが、二人とも自分がエブラを破壊したと書き記している。破壊された正確な時期についてはなお論争のさなかであるが、紀元前2240年は説の中でも可能性の高いものである。これ以後の3世紀の間、エブラは経済的な重要性を若干回復したが、以前の繁栄には及ばなかった。この時期、ニップルの近郊のドレヘム(Drehem)からの文書やヒッタイトのカネシュからの文書にあるように、エブラは近隣の都市国家ウルシュ(Urshu)と結びつきを持っていた可能性もある。

(倭国の中の邪馬台国)

さて、倭国のエジプト王朝ですが、12王朝(紀元前1991年頃 - 紀元前1782年頃)は、エジプト中王国時代の古代エジプト王朝でアメンエムハト1世から始まり戦略的な理由からテーベからイチ・タウイに首都が移されている。要は、王権に正当性が乏しいく不安定だったと思われる。

アメンエムハト3世の死後、第12王朝の王権は急速に不安定になった。次の王とされるアメンエムハト4世についての記録はほとんどなく、彼は単に共同統治者であったのであって単独で統治したことはなかったのかもしれない。アメンエムハト4世が短期間で死去すると、王妃セベクネフェルが政権を握り、後に正式に王として即位して女王となった。しかし彼女についての記録も乏しく、間もなく第13王朝へと政権は移行した。女性が王となるという事態は当時としてはやはり特異なことであり、王位継承に関して何らかの問題があったことが伺われる。

アメンエムハト1世は第11王朝時代に任命されていた州侯を罷免し、王室に敵対的であるとして排除された有力者の地位を復活させた。これはアメンエムハト1世の即位が第11王朝の政策に不満を持つ有力者の支持を背景としたものであったためである。しかし、家臣が強大な権力を持つことは王権の側からは好ましいことであるはずも無く、第12王朝の歴代王は長期的には州侯などの権力を削いでいく方針を持って統治に当たった。

(当時の高句麗)

ヒッタイト王国を建国したのは、ハットゥシャの南北の地域を征服したラバルナ1世あるいはハットゥシリ1世のいずれかとされている(これらが同一人物ではないかとする論争もある)。ハットゥシリ1世はシリアのヤムハドまで遠征して攻撃したが、その首都であるアレッポを攻め落とす事は出来なかった。彼の後継者であるムルシリ1世は、紀元前1595年の戦役でアレッポを征服した。また紀元前1595年にムルシリ1世はユーフラテス川を下って大襲撃を行い、マリとバビロンを陥落させた 。しかしながら、ヒッタイトの外征は国内の紛争により中止され、軍はヒッタイト本国へ引き揚げた。それ以降の紀元前16世紀の間を通じて、ヒッタイトの王たちは王家の争い、そして東に隣接するフルリ人との戦争により本国に止まらざるを得なかった。またシリアとメソポタミアへの遠征により、アナトリアに楔形文字による筆記が再び取り入れられたものとみられる。なぜなら、ヒッタイト文字は先行するアッシリア人の入植地時代の文字とは明らかに異なっているからである。テレピヌの治世が「古王国」の最後となり、「中王国」として知られる長きにわたる弱小期が始まる。紀元前15世紀の期間は、現存する記録が疎らであるため殆ど分かっていない。中王国は、ヒッタイトの歴史における一つの時代というよりは、むしろ古王国から新王国への過渡期に当たる。この期間のヒッタイトの歴史については殆ど分かっていないが、古王国の最後の君主テレピヌの治世は紀元前1500年まで続いた。それに引き続き詳細不明の「中王国」が70年続き、その後で新王国が誕生する。

ヒッタイトの王統に関し、19代広開土王以降はほぼ特定することができるがそれ以前の歴代王は記録が少ないため比定ができていない。

(公孫氏・燕)エブラ、マリ

エブラ王国最盛期の5番目で最後の王がエブリウムの息子イッビ・スィピシュ(Ibbi-Sipish)で、エブラ最初の世襲君主であり、それまでの選挙王政(選挙で王を選びその任期は7年とする)というエブラの慣習を破るものだった。その専制政治は内乱につながり、最終的に衰退に至った可能性がある(またアッカドの帝王サルゴンやその孫ナラム・シンがエブラを征服していることから、彼らがエブラを破壊した可能性もある)。一方ではイッビ・スィピシュの治世は、王が何度も国外へ旅行をしていることからも、過度の繁栄の時期だったと考えられる。エブラとアレッポ双方の文書に、エブラが隣国アルミ(Armi、当時のアレッポの呼び名)と条約を結んだことが記されている。

当時、エブラは商業の重要な中心地であった。商売上の大きなライバルはマリで、エブラはマリの1回目の破壊に関与した疑いもある。マリが都市として繁栄したのは紀元前2900年頃から紀元前1759年にかけてのことで、その後ハンムラビによって破壊された。メソポタミアに流入したアムル人の建てた王朝のもと、マリは復権する。第二の黄金時代は紀元前1900年頃に始まった。マリにおける二つの大きな考古学的発見はこの時代に遡る。マリの王ジムリ・リムの宮殿は300以上の部屋があった。これは当時の最大級の宮殿であり、その評判は商人たちを通してアレッポ(ヤムハド)やウガリットなど近隣の都市国家や王国にとどろいていた。マリはバビロン第1王朝第6代の王ハンムラビにより、紀元前1759年頃に再度破壊された。マリ王国の文書庫の粘土板の中には、ハンムラビが古い同盟相手のジムリ・リムに敵対し、ジムリ・リムが戦いで破られたことを詳述するものがあり、この破壊の経緯が分かっている。バビロンはエシュヌンナやアッシリア、グティ人の連合軍と戦った。エシュヌンナはそれまでにマリに何度も攻撃を仕掛けており、ジムリ・リムはハンムラビを支援したことを示す書簡が発見されている。この中でジムリ・リムはハンムラビにエシュヌンナを支配するべきであると薦めている。

だが、次第にハンムラビがマリとの同盟を重視しなくなっていたらしいことが記録からは読み取れる。バビロンに派遣されたジムリ・リムの使節がヤムハドの使節より下の扱いを受け、祝宴に同席することを許可されなかったとして抗議し、改めて祝宴に出席するなどの事件も記録されている。こうした外交関係はマリで発見された多数の粘土板文書から判明しているが、バビロン側の記録を欠き、ハンムラビが実際にはどう感じ、どう考えていたのか正確にはわからない。しかしバビロンの強大化とエシュヌンナの弱体化につれて、バビロンにとってのマリの重要性が低下したのは確実であると思われる。紀元前1761年、ハンムラビはジムリ・リムとの長年の同盟関係を反故にしてマリを攻撃し、これを征服した。ジムリ・リムのその後の消息はわかっていない。

卑弥呼 セベクネフィル女王(在位:紀元前1785年 - 1782年または前1806年)

アメンエムハト4世の没後に政権を握り、約1500年ぶりの女性のエジプト支配者となった。セベクネフェル自身はアメンエムハト3世の娘だったと考えられ、アメンエムハト4世の異母兄妹の可能性があるが、アメンエムハト3世と4世が親子関係にあったのかどうかははっきりと分かっていない。また、アメンエムハト4世がセベクネフェルと結婚していた可能性もあるが、それを支持する証拠は見つかっていない。女性が王となるという事態は当時としてはかなり特異なことであり、後継者を巡る何らかの問題があったことを示唆している。実際、彼女の死をもって第12王朝は終焉を迎え、新たに第13王朝が創始された。

wikiのコピペばかりで申し訳ない。

さて、本題である。木村鷹太郎氏がエジプトが倭国だとしたわけでですが、卑弥呼を神功皇后とすることでやや信頼性を失ってしまった。稲羽氏はセベクネフィル女王を比定した。このことで、邪馬台国の置かれていた立場がにわかに現実味を帯びてくる。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

さて、やや長いが稲羽氏が描いた「卑弥呼の悲しみ」をお届けします。

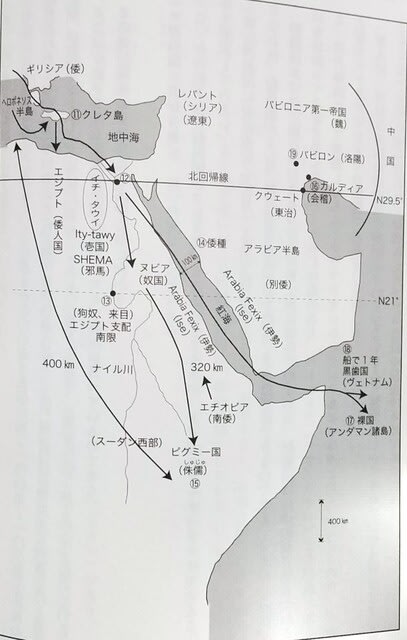

卑弥呼は深い悲しみの中にいた。時はBC1807年エジプトのイチ・タウイの都である。戦況が思わしくない。つまりバビロニアのハムラビがメソポタミアの覇権を優勢に進めている。叔父であるシリア王(遼東太守・公孫淵)の運命が心配である。もともとオリエントは祖先であるサルゴン(黄帝・公孫軒轅)が初めてオリエントの統一を成し遂げ、その後ナラムシンが地中海を越え領土をギリシャ(倭)まで拡張した歴史的にも由緒のある王朝だ。このエジプトもギリシャもサルゴンの子孫であるシリア太守が管理してきた地域である。その叔父であるシリア太守公孫淵が燕王として独立を宣言してしまった。ハムラビの戦略はシリアの海上封鎖だ。エーゲ海(楽浪)、ケルト(帯方郡)を抑えるため司馬懿を派遣することにした。司馬氏がケルトとエーゲ海を押さえ、公孫氏は死ぬ。

女王はシリアを頼みにしていただけに国内の混乱をまとめることが難しくなる。そこで苦渋の決断をする。新しく赴任したケルト太守(帯方太守)の劉夏の元に使いを遣わした。シリアルートが戦禍で通れなかったからで、、男の生口4人、女の生口6人、班布二匹二丈の献上物を遠路ケルトへ届けた。ケルト太守は直ちに倭の使いを護送し、太守自らバビロニアまで届けた。

ハムラビ王は大国エジプト王の申し出に大いに喜んだという。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

公孫氏は中国の史書によれば黄帝の子孫だと書かれているが、シリア王がサルゴンの子孫であるとは確認できないし、セベクネフィルとの関係も憶測の域を出ない。

ただ、当時、エジプトの安全とシリア情勢は密接に関わっている。

いずれにしても卑弥呼の死とともにエジプト第十二王朝は終わる。

とりあえず、今日はここまで。とても疲れました。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます