記事の間は空いてますが

地道に進行しております伊豆国式内社めぐり。

先月、熱海桜の終わる頃に熱海市の小山臨海公園へ

マリーナもある潮風の気持ちいい公園です

この日は網代の阿治古神社に行こうとしてたのですが

わたし地理を勘違いしてまして

小山臨海公園から徒歩ですぐだと思い込んでいました。なぜかしら。

歩く途中で出会った伊豆型道祖神4体

網代駅近くの橋

このあたりまで来てGoogleマップを確認し、阿治古神社まではまだまだ遠いとようやく気づきました。

いや、なぜもっと早くマップを見ないのか?

今更引き返すのも悔しいのでこのまま歩きました。

網代港に到着

距離にするとそれほどではないのですが、

2月とは思えない陽気のせいで暑くてすごく疲れました。

港を過ぎて住宅街へ

疲れたけど古い建物が多くて癒される町歩き

登録有形文化財の平井家住宅

ここは美容院

素敵です

などと思ってたら着きました。

結局小山臨海公園から30分くらい歩きました。

阿治古神社

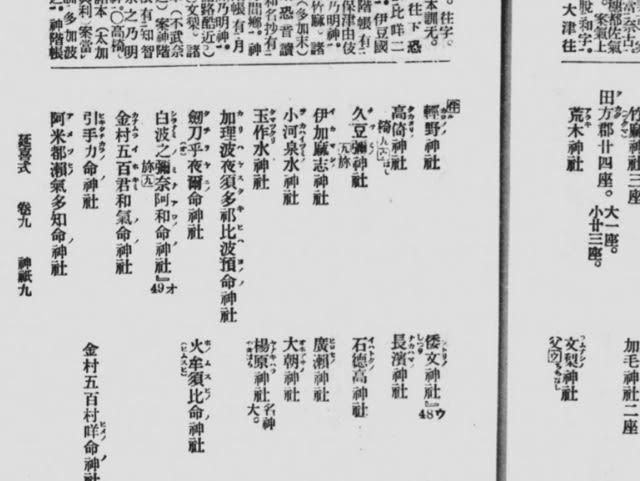

伊豆国の式内社です

境内社

八坂祇園天王社

境内社

龍神宮

背後が朝日山の傾斜になるので境内は二段の作り

一段目に社務所や慰霊碑があり本殿は二段目にあります

阿治古神社の創建年代は不明。

大島にある大宮神社とともに延喜式の阿治古神社に比定されています。

朝日山、あるいは下多賀中野中村の来宮神社が1600年代に洪水により現在地に流されてそのまま遷座。

朝日山はこのすぐ上の山ですが、下多賀中野は今の地名で調べると私がやってきた小山臨海公園より長浜寄り、下多賀神社のあたりになります。

阿治古神社で鹿島踊り(熱海市無形文化財)が継承されているのはもとが来宮神社であるなら疑問はなく、

御神船が町に繰り出す例大祭は豊臣秀吉の小田原攻めに由来する比較的歴史の浅いもの、

祭神が天照大神、手力男命、誉田和気命、拷幡千々姫命。

と、式内社の歴史や特徴は見当たらず。

比べて大島の大宮神社は

史料「三宅記」に三島大明神と波布比咩命の長男である阿治古命が祭神である、

かつては大島の阿治古地区に鎮座していたが三原山噴火の被害により大宮地区に遷座、大宮神社と改称されたと明記されており

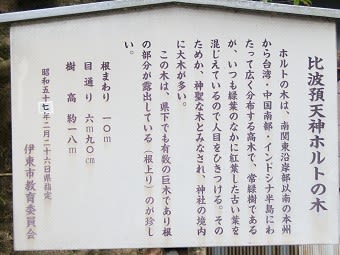

現地の由緒書きもこんなバッチリ

これはどう見ても大宮神社の勝利(?)です。

むしろなぜ網代に流されてきた来宮神社が阿治古神社を名乗るようになったのかが不思議。

阿治古神社の神職家は初島の初木神社の神職を兼任していた時代もあるそうで、大島の大宮神社とも関連があったのかもしれません。

wikiには大島の避難的分社、遥拝所の可能性があげられています。

三原山がヤバい時には網代に避難してもらったり、普段は海の向こうの阿治古命に手を合わせて豊漁を祈ったり、でしょうか。

網代と阿治古という名称が似ているのも気になります。

網代とは竹などを編んだ魚獲の仕掛け、またはその網目模様、または港のことで全国の漁村で見られる地名です。

もしかしたら熱海の網代は漁村どうのこうのではなく阿治古が由来なのかもしれません。

遠く阿治古命を想う

阿治古神社で暫し寛いだ後

再び小山臨海公園まで歩いて戻りました。

帰り道、

ずっと気になってたここに寄りました。

135号線のこの「運慶作 毘沙門天王堂」の案内柱。

近隣ならご存知の方も多いはず。

135号線から徒歩3分ほどで到着。

運慶作の毘沙門天像があるというお堂です。

毘沙門天像の開帳は毎年1月の僅かな時間のみで普段は見れません。

お堂は自由に入ってお参りしても良さそうな雰囲気でしたが

なんとなく憚れたので外から手を合わせるだけに。

なお、全国に運慶作と伝わる仏像は多いけれど確定しているのは20体ほどだそうで

ここの毘沙門さんもあくまでも伝運慶です。

でも誰の作でもいつの時代のものでも

地域で大切にされてる仏像にはプライスレスな価値がありますよね。

毘沙門天王と彫られてます

隣に神明宮があったのですが

この階段をかなり上まで登るみたいで

とてもとても疲れて無理だったので鳥居から手を合わせるだけに。

というわけで

わたしの勘違いにより大幅に時間と体力を使ってしまった阿治古神社参拝。

おかげでこの日予定していた宇佐美でのランチには間に合わず、

仕方なく帰路についたら渋滞にはまり適当な店も見つからず、

湯河原の「しあわせ中華そば食堂にこり」でやっとのことでお昼ご飯にありつけた時には夕方近くになっていました。

にこりの塩ラーメン