今年も残りわずか。

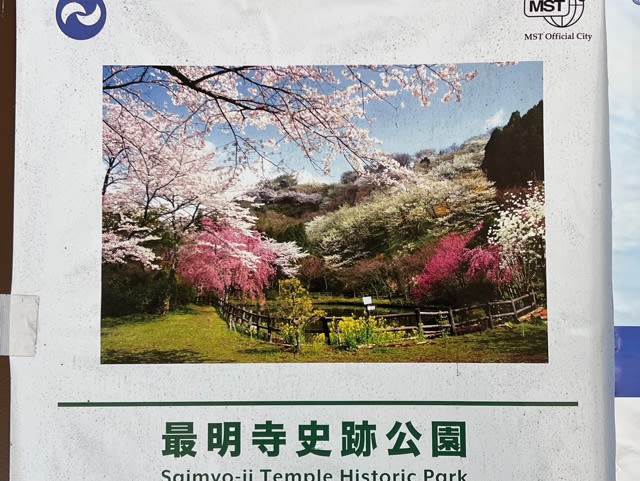

甲斐善光寺

甲州の丸石道祖神

透明度高めの池

おるね

本堂の中には猫ベッドもありました

日本一の鳴き龍

お戒壇巡り

境内の石仏が趣深かった

ニコニコ如意輪さま

信玄公のようです

かわいい道祖神

お地蔵さまと仲間たち

山門近くのお咳婆さんの石

ここからの富士山はこんな感じなんですね

つづいて武田神社へ

最近の花手水はプロのお花屋さんが作ってるのですね。

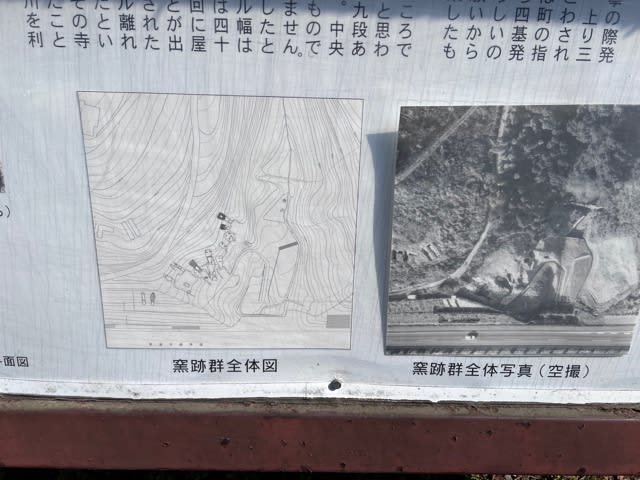

西曲輪の遺構

北側の曲輪はずっと発掘中なのかな

稲荷曲輪

いつの頃からでしょうか。年の瀬も始めも無感動に過ごすようになったのは。

昨日、たまたま甲府に行きました。

たまたまと言ってしまうには遠距離ですが。

甲斐善光寺

信州の善光寺は30年くらい前に行ったことあるのですがこちらは初めてです。

甲州の丸石道祖神

見れるかなと期待してたらいきなり。

透明度高めの池

この季節はさすがに緑がさみしいですね

おるね

本堂の中には猫ベッドもありました

善光寺の愛されニャンコ

本堂の見学には拝観料500円が必要です。

(堂内撮影禁止なので画像はこちらから)

日本一の鳴き龍

思ったよりビリビリ!楽しい!

お戒壇巡り

暗闇を歩き阿弥陀如来と縁を結ぶというもの。

想像以上に暗い!なんにも見えません。

再生の意味もあるそうで

新年に向けてスッキリとした気分になれました。

拝観料で宝物館にも入れました。

境内の石仏が趣深かった

ニコニコ如意輪さま

信玄公のようです

かわいい道祖神

ゆるい青面金剛

お地蔵さまと仲間たち

加藤光泰の墓

甲斐を与えられ甲府城の築城を始めた方です。秀吉の朝鮮出兵に従い現地で亡くなりました。

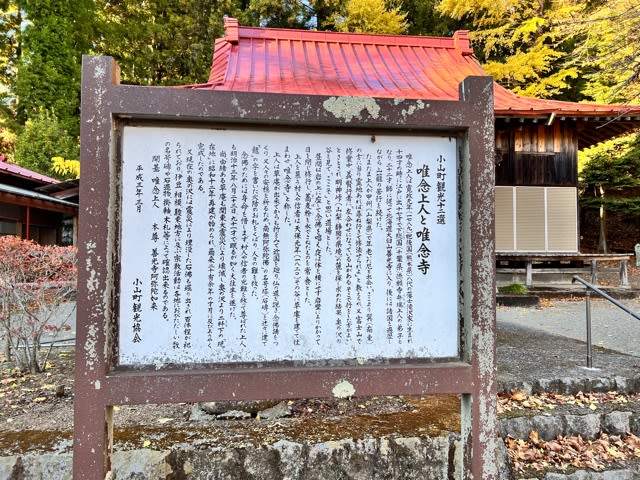

山門近くのお咳婆さんの石

むかし柳田國男先生に学びました。

咳を止めてくれる婆さんのこと。

ここからの富士山はこんな感じなんですね

つづいて武田神社へ

武田神社は武田氏の館跡ということもあり、

城巡りしていた頃からかなりの回数訪れてます。

城巡りしていた頃からかなりの回数訪れてます。

最近の花手水はプロのお花屋さんが作ってるのですね。

知らなかったです。

西曲輪の遺構

北側の曲輪はずっと発掘中なのかな

稲荷曲輪

帰りに天下一品でこってりを食べました。

甲府に来ると必ず寄ります。

(写真撮れなかったので公式から)

天下一品大好きなんですけど

神奈川県内の店舗はだいぶ減ってしまいましたよね…

また小田原にできないかしら。