津山駅を11時35分に発車した一輌のみディーゼルカーは運転席の横から前が見る事が出来ます。

私は、途中から前の方の席に移動して見れる態勢にしました。

津山を出て、だんだん山の中に入って行きます。

雪がまだ残っています。

前方が見える窓には、マニアの若い大人が一人取りついていますが、私もその横の隙間から写真を撮りました。

美作河井はまだ岡山県です。

かわいい駅舎。

智頭駅着12時43分。広島を出て6時間4分かかった。

JR智頭の駅舎。

お決まりの、マンホール。

「ちず」の字入り。智頭町の町章(智頭町の頭文字「チ」と杉を円形に図案化)。

絵柄は町の木:スギ、町の花:ドウダンツツジ。

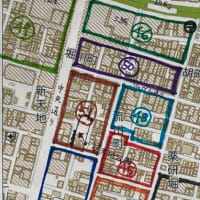

智頭の町は、鳥取藩の宿場町でまだ、昔の街並みが残っていると聞いていたので、青春18きっぷで遙々来たのです。

町を歩いていると、杉玉が目に付く。

ガレージの出入り口にも。 民家の欄間にも。

杉玉は酒が出来た事を知らせる為に酒蔵が軒などに下げるのだと聞いていたが、ここでは民家にも下がっている。

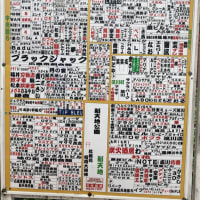

智頭宿の通りに、杉玉の工房が有りました。

ガラス戸を引いて中に入ると、青々とした杉玉を製作中でした。

持たして貰うと、ズシリと重く杉の葉がぎっしりと詰まっていました。

町になぜ杉玉が多いので聞いて見ると、智頭は杉の産地で有るし、町おこしで10年ぐらい前から作っているそうだ。

1玉3000円~5000円でした。

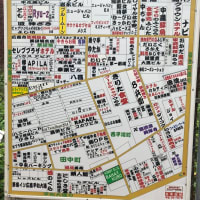

智頭宿の通り。

一直線の緩やかな坂で、街並は新旧の建物が建っていますが、なんとなく宿場の街道の雰囲気はします。

石谷家の表門。

江戸時代の大庄屋の石谷家を大正時代から昭和初期にかけて改築した建物で国登録有形文化財。

母屋の広いたたきの上を見上げると、今まで見た事も無いような太い梁組です。

「近世から近代への建築技術の推移を示す貴重な歴史的建造物」で有ると書かれていた。

見る価値は有る。

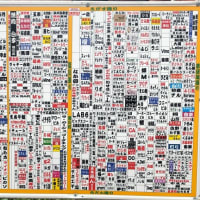

石谷家の向かいに、これも「国登録有形文化財」の消防屯所が目に入った。

よく見ると、切り妻屋根の上に火の見やぐらが乗っている。

それもはしごが壁の取り付けられていて、建物の外から直ぐに火の見やぐらに登れるようになっている。

半鐘の鐘もまだ残されている。

こんな建物は初めて見た!!

昭和16年に建てられた消防屯所だそうだ。

戦時色濃い時代、こんな建物を建てたなんて驚きです。

宿場の保存より、この建物はぜひ残してほしい。

建物が傷んでいるので早く補修が必要だ。

智頭から帰りの列車は16時21分なので、まだ2時間近くある。

どうしたかは(1-3)に続く。

私は、途中から前の方の席に移動して見れる態勢にしました。

津山を出て、だんだん山の中に入って行きます。

雪がまだ残っています。

前方が見える窓には、マニアの若い大人が一人取りついていますが、私もその横の隙間から写真を撮りました。

美作河井はまだ岡山県です。

かわいい駅舎。

智頭駅着12時43分。広島を出て6時間4分かかった。

JR智頭の駅舎。

お決まりの、マンホール。

「ちず」の字入り。智頭町の町章(智頭町の頭文字「チ」と杉を円形に図案化)。

絵柄は町の木:スギ、町の花:ドウダンツツジ。

智頭の町は、鳥取藩の宿場町でまだ、昔の街並みが残っていると聞いていたので、青春18きっぷで遙々来たのです。

町を歩いていると、杉玉が目に付く。

ガレージの出入り口にも。 民家の欄間にも。

杉玉は酒が出来た事を知らせる為に酒蔵が軒などに下げるのだと聞いていたが、ここでは民家にも下がっている。

智頭宿の通りに、杉玉の工房が有りました。

ガラス戸を引いて中に入ると、青々とした杉玉を製作中でした。

持たして貰うと、ズシリと重く杉の葉がぎっしりと詰まっていました。

町になぜ杉玉が多いので聞いて見ると、智頭は杉の産地で有るし、町おこしで10年ぐらい前から作っているそうだ。

1玉3000円~5000円でした。

智頭宿の通り。

一直線の緩やかな坂で、街並は新旧の建物が建っていますが、なんとなく宿場の街道の雰囲気はします。

石谷家の表門。

江戸時代の大庄屋の石谷家を大正時代から昭和初期にかけて改築した建物で国登録有形文化財。

母屋の広いたたきの上を見上げると、今まで見た事も無いような太い梁組です。

「近世から近代への建築技術の推移を示す貴重な歴史的建造物」で有ると書かれていた。

見る価値は有る。

石谷家の向かいに、これも「国登録有形文化財」の消防屯所が目に入った。

よく見ると、切り妻屋根の上に火の見やぐらが乗っている。

それもはしごが壁の取り付けられていて、建物の外から直ぐに火の見やぐらに登れるようになっている。

半鐘の鐘もまだ残されている。

こんな建物は初めて見た!!

昭和16年に建てられた消防屯所だそうだ。

戦時色濃い時代、こんな建物を建てたなんて驚きです。

宿場の保存より、この建物はぜひ残してほしい。

建物が傷んでいるので早く補修が必要だ。

智頭から帰りの列車は16時21分なので、まだ2時間近くある。

どうしたかは(1-3)に続く。

某テレビ局のどーも君に似てると思います。

気のせいかな!

石谷家の門構えも時代劇(水戸黄門)に使えそう。

消防屯所も使われていないのかな?

建物の外のはしごから火の見やぐらへ上るのは

見たことありません。たいてい建物から離れて

設置されたイメージが強いからです。

智頭は小さな町でしたが、どこか元気が有る町だと感じました。

杉玉工房はお年寄りが楽しんで杉玉を作られておられたので、

遊びで某TVのどーも君を作られたのでしょう。

石谷家の当主は代々地主として山林経営で財をなし、明治には政治家として国政にかかわり、

大正から昭和にかけて自宅を改築した建物なので武家屋敷では無いのですが、江戸時代の武家屋敷風に外観や間取りを変えた様です。

屋根の上の火の見やぐらは、上下町の明治時代の警察署の屋根に乗っている建物をはっちゃんさんも見られていますが、

私もこの様なのは初めてでした。

はっちゃんさんが言われている、鉄で出来た火の見やぐらも智頭にも有りました。

このやぐらにも半鐘がぶら下がっていました。