2019 06/19 夏至まで4日 BD-I2-S南下し太陽準合状態に 華やかなる混線状態IGSO/QZS軌道2019 06/19 夏至まで4日となりました。BD-I2-Sが南下し太陽と準合状態に入りました。BD三姉妹(IGSO-3、BDⅢーIGSO-1 IGSO-6)太陽合の北上の舞いは......

2020 6/19 コロナ東京感染35名!! メビウス輪アニメGIF解像度アップ BD-I2-S太陽合ピークアウト⇒6-7月:BD十字星連続太陽合へ⇒8月:NavIC-1E,-1Iペア同期合本年と昨年の6/18のアニメGIFの比較については、以下引用記事内のアニメGIFと比較しながらご覧ください。1年前記事との比較により、日本社会の新型コロナ疫などによる1年間の変化を......

2021.6.19 東京新感染388 重症43 (前週467 46 前々週436 62) 前週同曜日比83%

東京コロナ第4波レベルは前週同曜日比83%です。インド株(デルタ株)第5波へのリバウンド開始の予兆が怖いところです。

太陽赤緯軌道は、来週の夏至へ向けて、北回帰線に超接近してきていることが分かります。

当面はBD衛星列太陽合が濃厚に連続する2021夏至前後時期のBDデイリーモニタリングにで全集中します。

夏至後にもBD五兄弟の中のBDIGSO-2,-5ペアの同期太陽合が生起します。

BD五兄弟(BD-I2-S(済), BDIGSO-2, BDIGSO-5, BD3-IGSO-3, BD-I1-S)が順に太陽合を連続的に生起しています。五兄弟全部の太陽合を終了するまでには、半月程度かかります。夏至前後のBDS五兄弟衛星縦列が、長大南下を連続させている宇宙測位技術的意図は、まだ充分には見えていません。

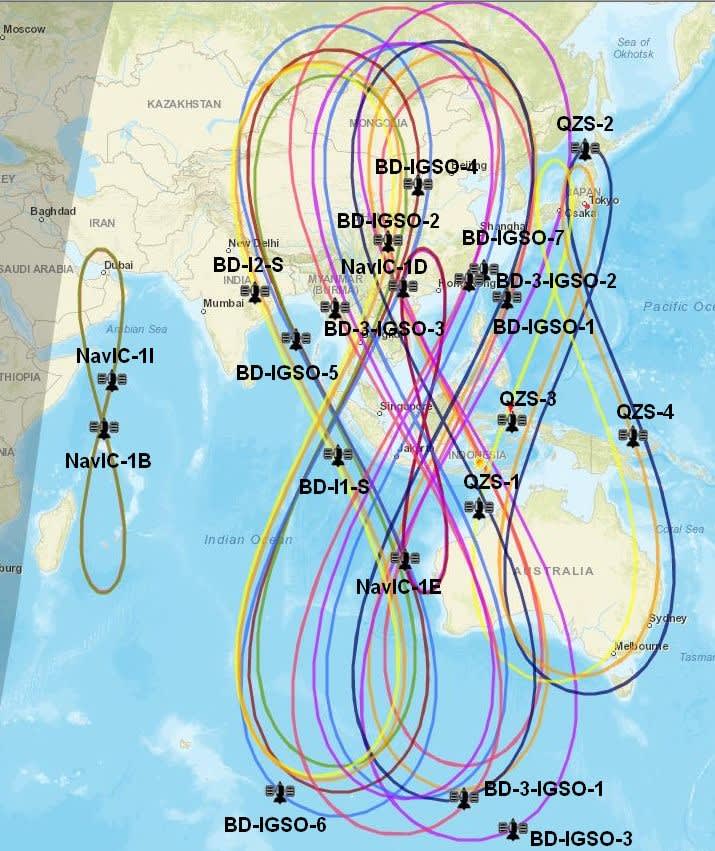

東南アジアからインド洋へ連なるIGSO測位航法衛星の連続縦列編隊飛翔を構成していることは、一目瞭然の事実です。

五兄弟縦列BD-I2-S, BDIGSO-2, BDIGSO-5, BD3-IGSO-3, BD-I1-Sの太陽合現象は年周的なものです。

こうした年周的な人工天体現象は、天文学的に歴表的に測定を積み重ねて記録しておく中で、一般には意義が次第に明確になると考えます。

特に東アジアとインド・太平洋での緊張の高まりからみて、本QZS/IGSOモニタリングは重要な課題となってきていると考えます。

これをご理解して頂くには、ご自身で以下のN2YOサーバのURLを叩いてご確認されるのが、なにより大切であると思います。なおアンカーとしては、静止精度が高くかつ安定な日本のBSAT-4A(42951)を、2019年から使用しています。

https://www.n2yo.com/?s=42951|42917|36828|37256|37384|37763|37948|41434|42738|37158|42965|39635|40547|41241|44441|43286|43539|44204|40938|40549|44709|44337

N2YOサーバによる衛星軌道の表示がWEB上に現れましたら、各衛星マークをマウスオーバーすると衛星名が表示されます。中国北斗IGSO衛星群にご関心の方は、是非ともご自身で個別衛星をマウスオーバーされて、ご確認ください。

当ブログの国際アクセス状況からして、日本国内からのBDS衛星群への関心は非常に薄いです。北斗系IGSOは一般には3衛星と国際通知されています。しかし本ブログのBD-IGSOプロットでは少なくとも常時11~12衛星のIGSOを記録しているわけです。アンドロイドスマホでもBD-IGSOは5-6機は受信できます。

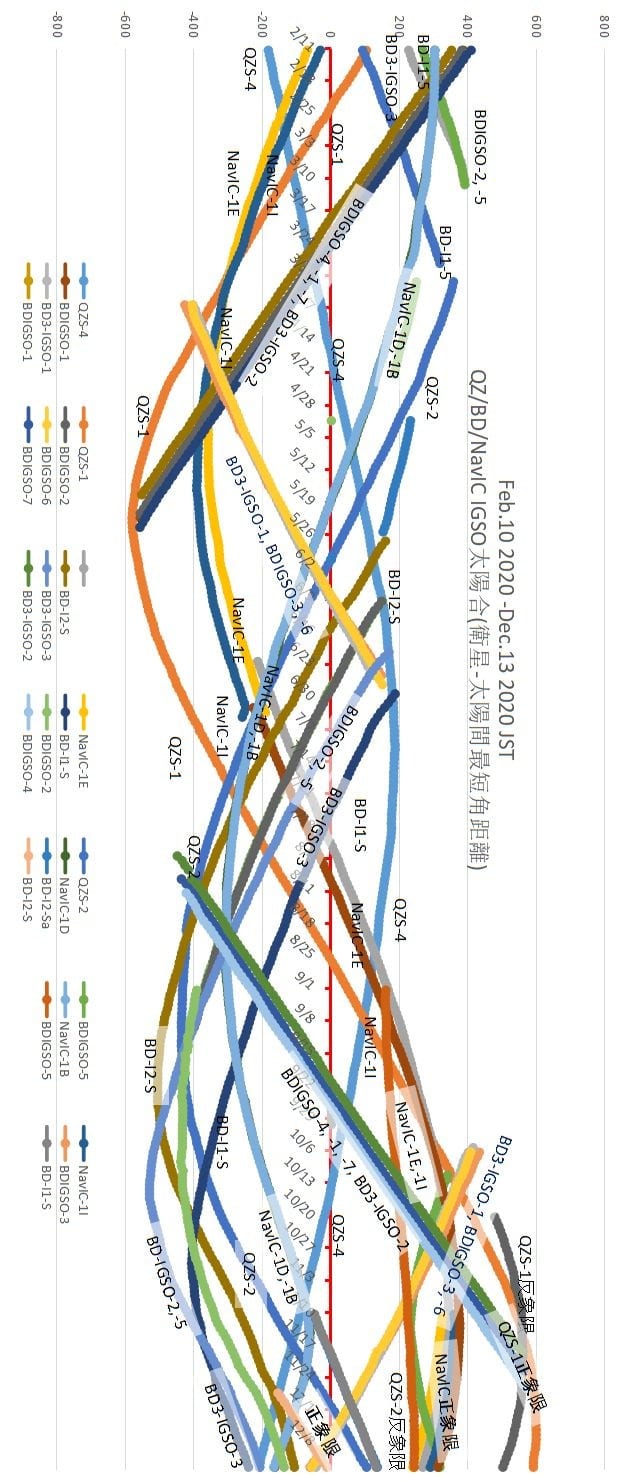

上記のn2yoサーバによる本日のアジアンQZS/IGSO軌道群図を、以下のQZS/IGSO軌道描画フォームにアニメGIFを記録します。

QZS/IGSO軌道の3倍拡大縦アニメGIFを記録します。

Navic西輪軌道が重要になってきていますから、西NavIC軌道までカバーするように経度方向に西側へ拡大しています。

太陽合を完了したBDS三姉妹(BD3-IGSO-1,BD-IGSO-3,BD-IGSO-6)と,次に南下縦列五兄弟のうちの完了済BD-I2-S衛星の太陽との最小離角を赤色円で、まだ完了していない南下縦列BDS(BDIGSO-2, BDIGSO-5, BD3-IGSO-3, BD-I1-S)の最小離角を緑色円にて示しています。夏至を挟んで、緑色から赤色に変化してゆくBDS衛星の数が、増えて来ることがお分かりと思います。

太陽赤緯が来週の夏至へ向けて、北回帰線にグングン接近してきていることが分かります。2021夏至前後のIGSO宇宙空間はイロイロと熱くなりそうです。

インドNavIC系については、NavIC-1D,1E同期プロットの正象限と反象限の切り替りは黄道に近接して起きていることがわかりました。昨年4月初めに起きていたNavIC -1Eと NavIC-1Iペアの東西両輪での遠近交代からちょうど半年経って、昨年10月初めにNavIC -1Eと NavIC-1Iペアの東西両輪での遠近交代が起きています。相棒の東西両輪NavIC-1Dと -1Bペアについては位相が重なり過ぎのためか、こうした現象は見えません。NavIC IGSO 4衛星について太陽軌道との交点問題について、位相幾何学的な象限問題があります。インクリの一番小さいIGSOであるNavICにおいて、太陽軌道との交点問題の位相幾何学的な象限問題は、一番理解し易いことが見えてきました。軌道線間の交点の解が2つの象限に分かれる場合にどちらを選ぶかという問題です。

この半年ごとに生起するNavIC -1Eペアの遠近交代のタイミングが、ちょうどQZS-1軌道太陽最短距離が交差するのは日印の宇宙空間ご縁の偶然的発見といえるでしょう。インド太平洋経済構想に日本QZSSとインドNavICが果たすべき役割の鍵を暗示しているかもしれません。

衛星の軌道6要素は、春分点や軌道仰角や昇降点引数など殆どが太陽中心座標系と密接しています。太陽合エベントは衛星軌道運動の特徴を把握できる優れたキーといえます。特に月面着陸などの将来実験においてIGSO/QZSSの軌道運動位相を太陽系慣性座標(前世紀用語で歴表時系)規模で捉える基準として、太陽合同期状態の活用・分析が効果的といえるでしょう。

インド・太平洋宇宙連携の中核となる大国インドの宇宙大国化動向などユーラシア上空のQZSS/IGSO軌道運動を、測位衛星と太陽との天体エベントに注目して頂くことができればと思います。

平成期の日本宇宙陣は、欧米のMEO重視の壁を乗り越えて、先駆的RNSSとして脱MEOという大胆なQZS軌道測位衛星実現を頑張りぬきました。これが、アジアのGNSS情勢のMEOからの脱皮、端的にBDSS-IGEO/IGSOの充実を産み出したといえるでしょう。日本はQZSSを月面探査日印協力を基盤に軌道運動・測位へ活用展開を目指すべきでしょう。