後継総裁選とのこと。次世代QZSS推進力が大きく変化するでしょう。まずは現コロナ疫における「検査・追跡・隔離」技術基盤でのQZSS衛星群の具体的寄与の明確化を一層強く求められる事態になったといえるでしょう。

本年と昨年の9/1の比較については、以下引用記事と比較しながらご覧ください。1年前記事との比較により、新型コロナ疫などによる1年間の変化を垣間見ることができます。

2020 9/1 QZS-1の太陽合は早くもピークアウトしています。QZS-1北上と太陽赤緯南下が反対方向のため急ピッチでした。

一方QZS-4は太陽赤緯の上下と同期した超スローな太陽合になるようです。おそらくBD四姉妹IGSO-4,-1,-7,3-2の同期太陽合がQZS-4よりも先行する模様です。

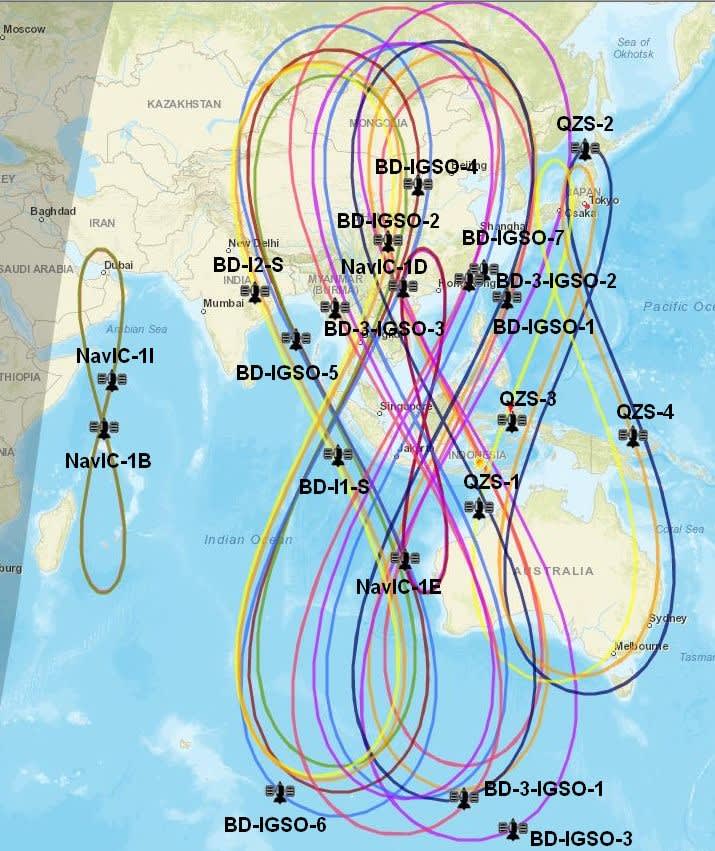

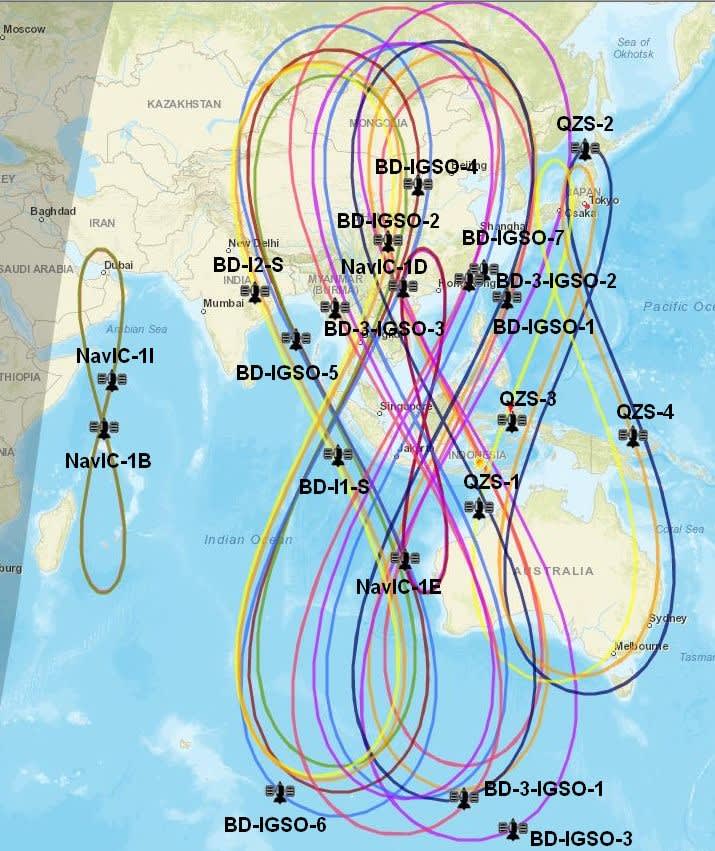

以下のQZS/IGSO軌道描画フォームにアニメGIFを記録します。

2020 9/1 QZS/IGSO軌道の3.5倍縦アニメGIFを記録します。

2020 9/1 QZS/IGSO軌道の3倍拡大アニメGIFを記録します。

新型コロナ疫対応での東アジア各国の科学技術力は、欧米に対して、より先進的になってきています。本ブログが扱ってきているアジアQZSS/IGSO技術を、現在の新型コロナ疫における「検査・追跡・隔離」基盤で存分に活かすためには、アジアの科学技術力は国際社会に対してより誠実かつ透明であるべきといえるでしょう。このために特にわが国とQZSS測位衛星の果たすべき役割は重要でしょう。

衛星の軌道6要素は、春分点や軌道仰角や昇降点引数など殆どが太陽中心座標系と密接しています。太陽合エベントは衛星軌道運動の特徴を把握できる優れたキーといえます。特に月面着陸などの将来実験においてIGSO/QZSSの軌道運動位相を太陽系慣性座標(前世紀用語で歴表時系)規模で捉える基準として、太陽合同期状態の活用・分析が効果的といえるでしょう。

インド・太平洋宇宙連携の中核となる大国インドの宇宙大国化動向などユーラシア上空のQZSS/IGSO軌道運動を、測位衛星と太陽との天体エベントに注目して頂くことができればと思います。

平成期の日本宇宙陣は、欧米のMEO重視の壁を乗り越えて、先駆的RNSSとして脱MEOという大胆なQZS軌道測位衛星実現を頑張りぬきました。これが、アジアのGNSS情勢のMEOからの脱皮、端的にBDSS-IGEO/IGSOの充実を産み出したといえるでしょう。日本はQZSSを月面探査日印協力を基盤に軌道運動・測位へ活用展開を目指すべきでしょう。

中国側は日本QZSSの自立した踏ん張りを見守りながら、将来のIGSOエコシステム構築の展望を描いているでしょう。これがインドのIRNSS NavICや、ロシアのポストGlonassの実現にも大きな影響を与えるでしょう。

本年と昨年の9/1の比較については、以下引用記事と比較しながらご覧ください。1年前記事との比較により、新型コロナ疫などによる1年間の変化を垣間見ることができます。

2019 09/01 防災の日 天変地異激発の日本QZS-1太陽合完了 9月はインド月面軟着陸とBDS-1,4,7三姉妹同期太陽合を追う

2019 09/01 アジア大波乱は香港情勢など9月以降も激しく予断を許さないものとなるのでしょう。ビッグ・ブラザー覇権弱体化がアジア大波乱の誘因でしょう。一方、アジア大波乱は科学......

2020 9/1 QZS-1の太陽合は早くもピークアウトしています。QZS-1北上と太陽赤緯南下が反対方向のため急ピッチでした。

一方QZS-4は太陽赤緯の上下と同期した超スローな太陽合になるようです。おそらくBD四姉妹IGSO-4,-1,-7,3-2の同期太陽合がQZS-4よりも先行する模様です。

以下のQZS/IGSO軌道描画フォームにアニメGIFを記録します。

2020 9/1 QZS/IGSO軌道の3.5倍縦アニメGIFを記録します。

2020 9/1 QZS/IGSO軌道の3倍拡大アニメGIFを記録します。

新型コロナ疫対応での東アジア各国の科学技術力は、欧米に対して、より先進的になってきています。本ブログが扱ってきているアジアQZSS/IGSO技術を、現在の新型コロナ疫における「検査・追跡・隔離」基盤で存分に活かすためには、アジアの科学技術力は国際社会に対してより誠実かつ透明であるべきといえるでしょう。このために特にわが国とQZSS測位衛星の果たすべき役割は重要でしょう。

衛星の軌道6要素は、春分点や軌道仰角や昇降点引数など殆どが太陽中心座標系と密接しています。太陽合エベントは衛星軌道運動の特徴を把握できる優れたキーといえます。特に月面着陸などの将来実験においてIGSO/QZSSの軌道運動位相を太陽系慣性座標(前世紀用語で歴表時系)規模で捉える基準として、太陽合同期状態の活用・分析が効果的といえるでしょう。

インド・太平洋宇宙連携の中核となる大国インドの宇宙大国化動向などユーラシア上空のQZSS/IGSO軌道運動を、測位衛星と太陽との天体エベントに注目して頂くことができればと思います。

平成期の日本宇宙陣は、欧米のMEO重視の壁を乗り越えて、先駆的RNSSとして脱MEOという大胆なQZS軌道測位衛星実現を頑張りぬきました。これが、アジアのGNSS情勢のMEOからの脱皮、端的にBDSS-IGEO/IGSOの充実を産み出したといえるでしょう。日本はQZSSを月面探査日印協力を基盤に軌道運動・測位へ活用展開を目指すべきでしょう。

中国側は日本QZSSの自立した踏ん張りを見守りながら、将来のIGSOエコシステム構築の展望を描いているでしょう。これがインドのIRNSS NavICや、ロシアのポストGlonassの実現にも大きな影響を与えるでしょう。