(注)文中「サンカ」という意味を簡単に説明しておく。日本史では士農工商と江戸時代の国民を分類する。が、学校歴史では教えないが、まず、江戸浅草の弾佐衛門を頭とする 部族が居た(彼らは人別に入っていなかったのでと間違えられている) 。更に、これとは別に川べりや、山野を家族単位で放浪する部族が居て、彼らは土地の大名や代官にも属さず、 「統治されず、統治せず相互扶助」をモットーに原始共産主義的生活を送っていた。大名にも幕府にも納税しない為、徳川幕府は彼らを目の敵にし、見つけ次第佐渡送りや、撲殺していたのである。 弾佐衛門一派とサンカ族を合わせた人口は、士農工商と同じぐらい居て、維新後明治政府を驚かせたという事実もある。

昔の都は京都を平安京といった。豊太閤の頃は大阪城が天下だった。 処が徳川家康はこれまでも前例のない江戸へ都を造ってしまった。

そして京には、公家や朝廷を見張るため所司代を置いて厳しく監視した。 大阪には大阪城代が置かれて、徳川家の直轄とした。 織田信長は八の民(海洋民族)の立場から、内大臣となっても天正四年十二月で官位を返上した。 さらに右大臣を押し付けられたものの、これまた半年で辞退している。

これは信長が原住民系であり、中国大陸系の公家や御所からの贈位を潔しとしなかったためである。 おそらく彼は、日本全国制覇というより、祇を奉じる海洋民族の国を樹立したかったのではなかろうか。為に岐阜に(祇府)都を建てたかったのが真相ではないか。 だから無位無官のままで、天正九年の馬くらべ(観兵式)の当日に、銃隊を率いて御所へ乱入して虚仮威しにしろ、鉄砲の一斉射撃のデモまでした。

次の秀吉となると、自分は後奈良帝の落し胤であると言い張り、皇太子の誠仁親王が邪魔者だから そのお守り役を買って出ていた明智光秀を、山崎円明寺川の勝竜寺城で騙し討ちで殺した。 ついで、孤立無援となった親王をハシカと称させて医道の者に毒殺させた。

そして従来の御所では手狭で汚いと、京の中央の五条を中心に、十町四方の寺や屋敷を強制的に立ち退かせ、その後へ聚楽第を己が天皇となった時の新御所として建て、正親町帝に譲位を迫ったような、秀吉である。

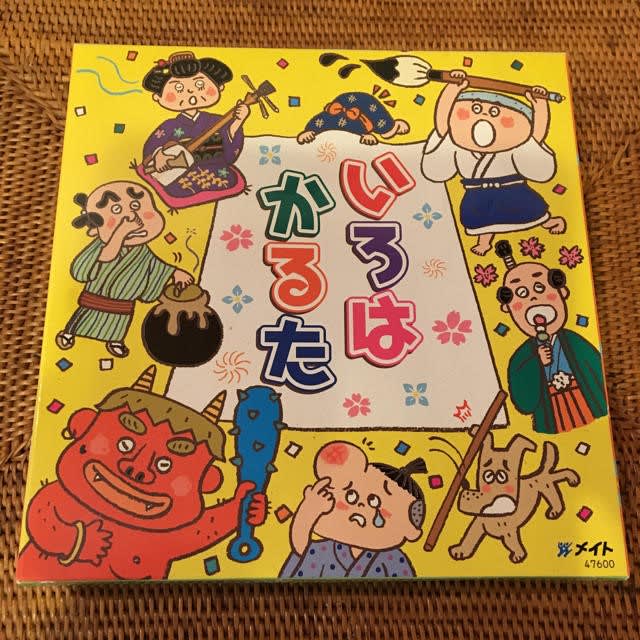

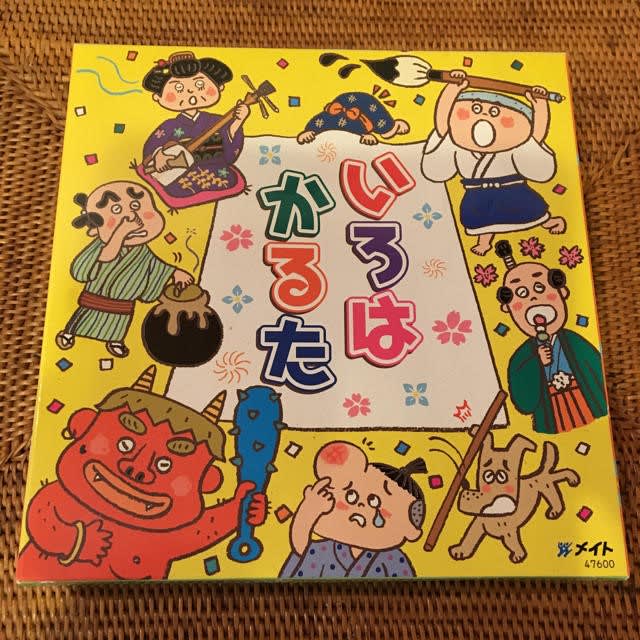

皇国史観では「信長の勤皇」とか「秀吉の勤皇」というが嘘である。 二人とも、千石の御料地の献上もしていないし、御所は二万石の儘である。 後に徳川秀忠の娘の和子が、後水尾帝の許へ女御として参内の際に、化粧料として持参の一万石でようやく合計三万石になった。 とてもじゃないが五百万石の徳川家とは月とスッポン。これでは何時御所が潰されるかと、京や大阪ではこれから先何時戦が起こるかと、 全く生きた心地がしなくて、八の民の多い大阪も不安の極みだったというのが、このイロハ歌留多の意味。

命あってのものだね

もちろん江戸の幕府も大阪は不安で心配の種ゆえ、天保の飢饉の際には、大老となった井伊直弼が密かに大阪城代跡部良弼に密命を下し、 「先んずれば人を制すという。関西のサンカ共を唆し、暴動を起こさせるように絵図を描き、皆殺しにすべし」と企てた。

よって隠居の身だったが、大阪の前天満与力、大塩平八郎が呼ばれ、 「そちも代々お扶持を頂いて参りし幕臣の端くれ、不憫ながら倅とともに一命を徳川家の為に投げ出してくれぬか」 と、内密に五ケと呼ばれた渡辺橋から一帯の居付きサンカ達に銀をばらまき扇動させるように言いつけ、仰せにて大塩が大将になってヤラセをさせようとしたほどである。 井伊直弼が大老となったのは、天保六年の暮れゆえ、就任翌年春に、大阪城代跡部を江戸城へ呼びつけて命じた。彼も直ちに戻って、公儀大阪硝石倉庫担当の、 天満与力の職を倅に譲って陽明学の塾を開いていた大塩平八郎に、密かに下知したから、翌年天保八年の暴発騒動となったのだろう。

江戸時代の幕閣というのは、赤穂浪士の討ち入りにしろ、陰険なヤラセの裏取引を御政道として二百七十年を保ってきたのゆえ、通俗史を鵜呑みにしていては何も判りはしない。

そして「サンカ歌留多」というかアヌさん唄の言葉伝えでは「命あってのものだね」という。 徳川家康、秀忠の二代までは、上州世良田徳川郷の居付きサンカの血を引いていて、同族が多いから、 大垣城へ入った石田三成らの軍勢を関が原へ、雨の中を誘い出し、火縄銃を使えないように湿らせてしまい、 家康を勝たせた。 大阪御陣でも、周辺の崎や博労が淵の者らを動員して、家康方に勝利をもたらした尾張サンカや美濃サンカの連中は「やっとかめで、よかったなも」と、 ようやく自分らの世になったものと歓びあって、ほっと はしゃぎきったものであるらしい。

処が、京の蜷川道斎の姪の夫にあたる、斉藤内蔵助の末娘の阿福の産んだ子を、己が最後に仕込んだ子供と思い込んだ家康が倅の秀忠に対して、家光が二十歳になったら、三代将軍にせよと遺言した。

淀君の妹で、江戸へ与えるのだから「江与」と名を改め、秀忠の正室となって産んだ駿河大納言忠長は、 時の老中筆頭の土井勘三郎利勝が、「織田の血を残すのは災いのもとなり」と、上州高崎へ押し込めて密かに謀殺した。そして竹千代こと家光の一人天下となってしまった。

川越の喜多院にある「家光生誕の間」は京畳ゆえ、「江戸城より此処に運び込まれて移設奉納される」と、喜多院の寺の説明では麗々しくなっているが、本当は伏見城からのものらしい。

そして、家光生誕の間を挟んで春日局の住居と、天海僧正の胸像が向き合って置かれている。

勿論、喜多院は春日局が新たに建立させ、天海僧正に贈ったものゆえ、家光の本当の父親は七十歳近かった伏見城の家康ではなく、まだ壮年の天海らしい。 京の仏教徒の春日局の腹を借りた天海の子種だったらしい家光は、成人して秀忠存命中に三代将軍となると、 当時は東方瑠璃光如来の、薬師寺しかなかった江戸府内に、春日局が片っ端から京の各本山より勧請して、次々と寺を建てだした。

こうなると反仏教派のサンカは、もはや多摩渓谷や大山の川畔へ逃げてセブるしか仕方がなかった。 家光の子の家綱や綱吉の代になって「御仏の慈悲を願わぬ徒輩は、人間にあらず、転向せざるにおいては打ち殺しても差し支えなし」といった寺社奉行からのお達しが出た。

つまりサンカが尾張に多いというのは、津島から鳥羽の志摩の江の津に多く這い上がって住み着いた昔から、 尾張宗春がサンカ家康直系の玄孫の血脈で、名古屋へ逃げ込めば殺されずに済むと、各地から逃げ込んで集まってきていたのである。

だが、紀州のクダラ系の吉宗は子の田安や一ツ橋からの吉宗を殺した後は、尾張の領主を交互に送り込んできた。 尾張が安住の地とサンカか思っていた名古屋が、情容赦なしの地獄と変わってしまったのである。

今も「界外」の地名の残る伊賀の名張や、伊勢や甲賀山中にも散らばって逃げ込みだした。 役人ばかりでなく、奴隷百姓に見つかっても叩き殺されるから、押し込められた橋のない川の中州から密かに人目を避けて外へと脱出を企てていたのは私の「忍術論考」に詳しく出ている。 建国統一の際に、軍属どもを入れると四万八千も入ってきた独身の連中が、日本列島の女を少女までも、カイトと呼ぶ茨垣で囲んだ収容地に収容。

そして「開け戸」と、股を開けさせているのを見かね、まだ彼らに犯されていない女達を伴って、山や河へ逃げた男たちが「サンカ族」の始まりである。 「食物と女の怨みは、何時までも祟って怖い」というが、クダラ兵や唐兵にすれば許しがたい人種として、追い詰めては、 宮城あたりでは山へ追い上げて四方から火をつけ燃やし、人間焼肉としていた。 このオカミ側の怨念は吉宗以降はますます厳しくなってきて、山狩りを絶えず繰り返し焼き殺した頃の名残が、今では「大文字焼」などとされて、すっかり観光名物にさえなっている。

つまり、サンカの側からすれば、男は見つかり次第叩き殺され、女は垣内の奴隷女郎にされるのだから、人目を避け逃げに逃げ回っては追っ手や村人に見つからぬように、証拠となるような文字は一切使わず、 お互いに近くとの連絡は、インデアンみたいに山の頂上で ノロシを上げようものなら目立つから、アオイの乾蔓を燃やし、その匂いと、淡い煙で交互につなぎを取り合っていた。 そして互いに用心して、「見つかったら叩き殺される。だが命さえあれば、せっせと子作りして、殺された者たちの補充もできる」と、逃げ回るようにとの戒めなのである。

(後記) 画像に湯島天神の紋章に梅文があるが、契丹から来て、藤原氏に殺された菅原道真を祭っている太宰府天満宮も梅文である。 契丹の国章は梅花なので、その名残。サンカのウメガイの柄にも、この梅文の焼き印が在ったと聞くが、現物を見たことはない。