11月18日(日)。

この日は、東京で今年最初の木枯らしが吹いた日でした。

ちょっと風がありましたが、資料館の寺院調査は元気に

「決行」です!

さて、この日は江戸崎・門前の管天寺の調査です。

管天寺は、江戸崎城を居城としていた土岐原氏が菩提寺として

開いたという曹洞宗のお寺です。

ですから、境内には江戸崎・土岐氏の墓所という一角があります。

この日も墓石の前には生花が献花されており、遠く天正の

頃にこの地域一帯に勢力をもっていた土岐氏の菩提が

守られていることに心がほっとするのを覚えます。

江戸崎・土岐氏は、当初土岐原氏と名乗っていたのですが、

後に美濃国の本家より惣領の地位を引き継いで

土岐氏を名乗ります。

この江戸崎・土岐氏の勢力拡大に伴い、管天寺も室町時代

後半くらいから寺院として大きく発展していったものと

考えられています。

しかし、天正18年(1590)に江戸崎城が芦名盛重の配下の武将・

神野覚助に攻められて落城した際、管天寺も焼失したと

伝えられています。

天正頃の管天寺は、現在の江戸崎・鹿島神社の辺りに寺門

を構えていたそうですから、戦火から逃れることはできな

かったようです。

また、その後も文化6年(1809)に江戸崎村中の600軒を焼失

した大火事、通称「大仏火事」において管天寺は再度焼失して

しまったそうです。

このように幾度かの火災に遭いながらも、その度に再建され、

現在まで法灯を守り通すには、様々な人々の努力と

地域の人々の気持ちが一つに集約された結果なのでは…

と思われます。

管天寺は稲敷地域の曹洞宗のお寺の中で、「別格寺」の扱いを

受けている特別なお寺となっています。

けれども天正頃の江戸崎城落城と管天寺焼失、

その後の再建までの経緯など…

江戸崎・土岐氏滅亡と芦名盛重の江戸崎入部と、その後の

江戸崎城下再建についてなど、大変興味深いことがらについて、

まだ分からないことも多いのです…。

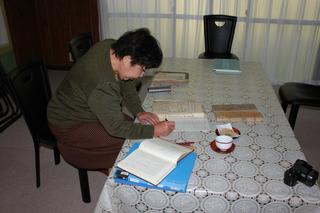

この日は、古文書の調査と土岐氏の墓石の調査を行いました。

木枯らし1号の吹く寒い中、調査された郷土資料調査委員の方々

お疲れ様でした!

江戸崎地区に関しては、発見されている地方文書が少ないという

ことが、歴史の調査を難しくしているという側面もあります。

もし、古文書等の所在をご存じの方がおられましたら

是非、資料館までご一報願います!