資料館では、稲敷市内に遺る中世文書のレプリカを作成いたします。

今回は、稲敷市指定文化財の岡澤九郎兵衛家文書のうち、

①「土岐治英判物2」(永禄4年/1561)

②「土岐治綱判物」 (天正14年/1586)

③「芦名盛重印判状」(天正20年/1592)

の3点を作成いたします。

岡澤九郎兵衛家は、室町時代頃から江戸時代初期までは、

鍛冶の頭領のお家で、刀剣や鎧、鉄砲などを造って

おり、その時々の当地域の支配者たちから文書の発給

を受けており、地域の鍛冶職を統べる立場を認められて

いました。

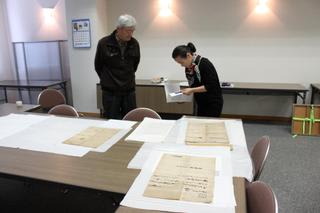

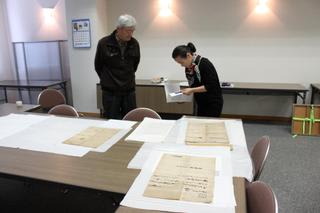

この日は岡澤家の現当主にも原資料をお持ちいただき、

立ち合いをしていただきました。

レプリカ作りは、超高画質のデジタルカメラにて資料を

撮影するところからはじまります。

現物資料と比較しながら、レプリカの色見本を作成します。

これを基に、和紙にインクジェットプリンタで印刷して

荒原稿を作成します。

撮影したデジタル画像は、その場でパソコン上でチェック

します。その高解像度から、ほんの小さな紙の繊維の

ほころびまで拡大して見ることがでます。

現物を前にしながら、レプリカの制作者と、

どこまで、どのようにレプリカを製作するのか、

議論します。

今回は、完全に、本物そっくりに作るのではなく、

レプリカであることが分かりながらも、

現状での資料の状態を優先しつつ、時代の汚れを

ある程度落としたように作り、且つ紙自体の強度が

保たれて常設展示にも耐えられ、対光性のある

レプリカ造りを念頭においています。

これは原資料が、400年以上前の紙物資料であり

非常に弱っていることから、各種の展示の際には、

これに代わって展示可能な二次資料を作成する、

ということも考えているからです。

私たちの郷土に、戦国時代の鍛冶に関する古文書が

遺っていることは、特に注目に値することで、これを

後世に伝えるために、様々な方法を考えていきたい

と思います。

今回は、稲敷市指定文化財の岡澤九郎兵衛家文書のうち、

①「土岐治英判物2」(永禄4年/1561)

②「土岐治綱判物」 (天正14年/1586)

③「芦名盛重印判状」(天正20年/1592)

の3点を作成いたします。

岡澤九郎兵衛家は、室町時代頃から江戸時代初期までは、

鍛冶の頭領のお家で、刀剣や鎧、鉄砲などを造って

おり、その時々の当地域の支配者たちから文書の発給

を受けており、地域の鍛冶職を統べる立場を認められて

いました。

この日は岡澤家の現当主にも原資料をお持ちいただき、

立ち合いをしていただきました。

レプリカ作りは、超高画質のデジタルカメラにて資料を

撮影するところからはじまります。

現物資料と比較しながら、レプリカの色見本を作成します。

これを基に、和紙にインクジェットプリンタで印刷して

荒原稿を作成します。

撮影したデジタル画像は、その場でパソコン上でチェック

します。その高解像度から、ほんの小さな紙の繊維の

ほころびまで拡大して見ることがでます。

現物を前にしながら、レプリカの制作者と、

どこまで、どのようにレプリカを製作するのか、

議論します。

今回は、完全に、本物そっくりに作るのではなく、

レプリカであることが分かりながらも、

現状での資料の状態を優先しつつ、時代の汚れを

ある程度落としたように作り、且つ紙自体の強度が

保たれて常設展示にも耐えられ、対光性のある

レプリカ造りを念頭においています。

これは原資料が、400年以上前の紙物資料であり

非常に弱っていることから、各種の展示の際には、

これに代わって展示可能な二次資料を作成する、

ということも考えているからです。

私たちの郷土に、戦国時代の鍛冶に関する古文書が

遺っていることは、特に注目に値することで、これを

後世に伝えるために、様々な方法を考えていきたい

と思います。