鹿児島市の「観光未来政策の素案」と宮崎県の地域振興に向けての起業家育成プロジェクトは,安倍内閣の掲げる「地域創生」にも合致する,時代対応の施策といえよう。

>>>「稼ぐ観光」実現推進 鹿児島市が未来戦略素案

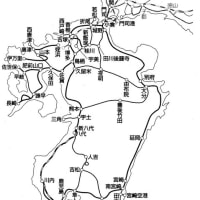

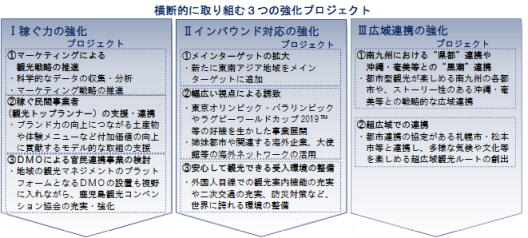

鹿児島市は2017年度から向こう5年間の観光振興の指針となる「観光未来戦略の素案」 http://www.city.kagoshima.lg.jp/kan-senryaku/documents/03honpen.pdf を公開している。それによると,鹿児島市は都市機能と豊富な観光資源を兼ね備えた,観光に優位性のある地域であると分析している。そして,この優位性を生かし,観光客数と1人当たりの消費を増やし,「稼ぐ観光」の実現に向けて,「稼ぐ力の向上」「インパウンド対応の強化」「広域連携の強化」の三つを掲げている。具体策としては,①マーケティング志向による取り組み,②インパウンド対応,③広域連携(沖縄・奄美等との広域連携,連携協定を結ぶ札幌市,長野県松本市との超広域観光ルート創出)を挙げている

:::::::::::::::::::::::: 素案の骨子 :::::::::::::::::::::::::::::::::

■鹿児島市の観光の優位性

鹿児島市は,都市機能と豊富な観光資源を兼ね備えた,観光に優位性のある地域であり,このメリットを生かし,観光振興を図ることで,より地域経済に寄与する取組となることが見込まれる。

① 個性豊かな観光資源の集積

② 陸・海・空の交通結節点

③ 高次元都市機能の集積と豊かな自然

■広域連携の強化

①南九州における“県都”連携や沖縄・奄美等を中心とする“黒潮”連携陸・海・空の交通結節点を有する本市の利点を生かし,都市型観光が楽しめる南九州の各都市や,ロマンあふれるストーリー性のある沖縄・奄美等との広域連携を戦略的に進めることで,魅力ある広域観光ルートの創出・定着を図り,国内外からの観光客の致促進を図ります

。

②超広域での連携都市連携の協定がある札幌市・松本市等と連携し,日本の北から真ん中,そして南にかけて,多様な気候や文化等を外国人観光客が楽しめる超広域観光ルートの創出・定着に向けた取組を行います。

出典: 鹿児島市 http://www.city.kagoshima.lg.jp/kan-senryaku/documents/03honpen.pdf

............................. ......................

▼参考 :第2期鹿児島市観光未来戦略 (2012年3月策定) ⇒⇒ http://www.city.kagoshima.lg.jp/kan-senryaku/documents/03honpen.pdf

本市は,九州新幹線全線開業を見据えて平成17年度に策定した鹿児島市観光未来戦略(以下「第1期戦略」という。)に基づき,これまで官民一体となって様々な観光施策に取り組んできました。

第1期戦略の策定以降,観光を取り巻く社会経済情勢や本市観光を取り巻く環境が変化し,観光に対する期待もさらに高まっています。

また,九州新幹線の全線開業により,これまで以上に人・モノ・情報が活発に行き交う「新幹線・大交流時代」が到来し,観光における都市間競争はますます激化するものと予想されます。

観光客の誘致拡大を図ることは,交流人口の増加やにぎわいの創出とともに,消費や雇用など地域経済全体の発展につながることから,本市においては,観光を産業の重要な柱として位置づけています。

このようなことを踏まえ,官民一体となった観光施策を展開し,本市全体の発展につなげていくために,平成24年度以降の本市の観光振興の指針となる「第2期鹿児島市観光未来戦略」を策定しました。

●━●━●━●━●━●━●━●━●━●━●━●━●━●━● ●━●━●━●━●━●━●━●━●━●━●━●━●━●━●

>>>地域振興へ育て起業家 宮崎の自治体が支援拠点競う

(2016/9/3 2:00) 日本経済新聞 電子版

宮崎県内の自治体が,起業を目指す個人や創業間もない企業を支援する拠点の新設・強化に動いている。経営に詳しい専門家を配置するほか,利用を無料にする など個人でも起業に挑戦しやすい環境整備を急ぐ。新たな企業を育てて雇用を増やし,地域経済の活性化や人口減少対策につなげる狙い。福岡市で先行するベン チャー支援が九州の他地域に広がってきた。

宮崎県日向市は起業を希望する個人や中小企業の支援拠点「ひむか―Biz」を今年度中に開設する。センター長と職員2人が常駐し,起業や事業拡大,経営強化などの相談に応じる。

センター長は起業家らの個別相談に応じて具体的な問題解決策を提案できる人材を今年2月から公募した。高いコンサルティング力を持ち,事業者らに的確な提案・支援ができることや月収85万円などの条件を提示。すでに選考を終えており,10月に辞令を交付する。

宮崎市は市中心部のビル内に設けた「みやざき創業サポート室」を8月末にリニューアルした。利用者に貸し出す個室を8室から2室に減らす一方,共有スペー スを以前の1.4倍の約70平方メートルに広げたのが特徴だ。コワーキングスペースと位置付け,利用者同士の交流を促す。市などが選考した起業希望者ら9 人が今後1年間,無料で使う。

利用者の支援業務は7月から教育関連コンサルティング会社のヒトメディア(東京・港)に委託。同社のイン キュベーションマネジャーが起業希望者の相談に応じたり助言したりする。同社は創業サポート室にテレビ会議システムを設置し,相談内容に応じて東京本社の 専門スタッフが対応する体制も整えた。

延岡市が市中心部のビル内に4月に開設した「創業支援フロア」は20平方メートルと12平方メー トルの2区画。創業後間もない個人や企業などを審査し,無料で1年間貸し出す。共有スペースで中小企業診断士が入居者の相談に応じるほか,創業や経営など に関する書籍約300冊を自由に閲覧できる。

宮崎県は2015年度の県内企業立地が47件で過去最高になるなど,県内の自治体と連携し て事業所や工場の誘致に力を入れている。多くの自治体が地域経済の活性化や人口減少対策のカギとして地元の雇用拡大を掲げており,今後は企業誘致に加え, 起業支援体制を巡る自治体同士の競争も激しくなりそうだ。

文部科学省の学校基本調査によると,宮崎県は今春の高卒者の県内就職率が54.8%で全国最下位。若者の県外流出が大きな問題になっている。各自治体とも起業支援を通じ地元で若者が働ける場を増やしたい考えだ。

●━●━●━●━●━●━●━●━●━●━●━●━●━●━● ●━●━●━●━●━●━●━●━●━●━●━●━●━●━●

■>地方創生

896市区町村に「消滅」の可能性――。2014年5月に発表された「増田レポート」は,非常にショッキングな内容だった。事実,地方創生は安倍政権の政策課題の一つとなっている。

なお,インターネットも高速道路も新幹線もなかった時代,明治維新政府が樹立したような都道府県・市町村というツリー構造を温存したままの地方振興策は,都道府県単位での社会構造がすでに崩壊している時代にあっては,無意味との批判も出ている。

>>>Faltering regional revitalization

source:「The JapanTimes」 Aug 9, 2016

Prime Minister Shinzo Abe has hoisted “regional revitalization” as a key agenda of his administration since 2014 — in the face of continuing population flight from rural parts of the country to big cities, in particular the greater Tokyo area. One thing that triggered the policy was a warning by a private think tank that the exodus to major urban areas, if unchecked, would result in the disappearance of half of the nation’s municipalities by 2040. It was partly a response to criticism that his economic policies were benefiting only large companies in big metropolitan areas, leaving local economies in the rest of the country out of the loop — and was seen as an effort to woo rural voters in the nationwide series of local elections in April 2015.

Two years on, the policy almost appears to have been sidelined from the administration’s main agenda. Some of the prefectural governors who took part in an annual conference held late last month complained that they “rarely hear” the slogan these days — likely as the administration shifts its emphasis to one new political catch phrase after another. A resolution adopted at the governors’ conference — calling for the promotion of efforts to generate the population flow to regions other than large metropolitan areas and the transfer of government agencies and institutions out of Tokyo as a national strategy — testifies to their frustration that such efforts touted by the national government have in fact made little progress.

Unless greater government efforts are made to get concrete results, the regional revitalization agenda could fizzle out as a temporary political fad — even though the problem it sought to address requires sustained long-term policy efforts.

The administration’s push to move government institutions outside of Tokyo — expected to serve as a catalyst to disperse economic activities outside the capital area — has so far produced little except for a plan to transfer the Cultural Affairs Agency to Kyoto “within several years,” nor has its call on private-sector companies to relocate their headquarters functions out of big metropolitan areas.

The concentration of people and economic activities in Tokyo has not been reversed but is even gaining speed. According to the Internal Affairs and Communications Ministry’s 2015 demographics report, only eight of the nation’s 47 prefectures gained population last year, with the 39 others suffering a decline. The greater Tokyo metropolitan area — also comprising Saitama, Chiba and Kanagawa — have had population gains for 20 years in a row, with the margin of the increase — nearly 120,000 last year — expanding for the fourth consecutive year. A separate data showed that the three large metropolitan areas — the greater Tokyo and the areas around Nagoya and Osaka — combined account for more than half the nation’s population for 10 years in a row, though greater Tokyo was the only one among the three areas that saw a population gain last year. The government’s target of balancing the population inflow and outflow in the greater Tokyo area by 2020 seems nowhere in sight.

These trends may not be reversed anytime soon. But the government’s own initiatives at relocating its organizations out of Tokyo are also falling short. Of the 69 central government agencies and independent administrative bodies whose relocation was courted by 42 prefectures, only the transfer of the Cultural Affairs Agency, except for minimum staff responsible for Diet affairs, to Kyoto — on condition that the prefecture covers a sizable portion of the cost of relocating — has been the major achievement agreed on so far. A decision on another candidate, the Consumer Affairs Agency — possibly to Tokushima Prefecture — has been shelved for three more years.

The government created an incentive system to encourage businesses to move their headquarter functions out of Tokyo, slashing corporate taxes for firms that complied. Ibaraki, Toyama, Ishikawa, Okayama and Fukuoka introduced tax credits for businesses that relocated some of their head office functions to their prefectures. But most Tokyo-based companies remain reluctant. A survey last year by Keidanren (Japan Business Federation) showed that 93 percent of 147 such firms said they have no plans to move. A recent Nikkei daily report, quoting a survey by Teikoku Databank, said that a record number of companies instead shifted their headquarter functions to the greater Tokyo area in 2015 to take advantage of the growing labor market and business opportunities.

The Abe administration’s regional revitalization policy has consisted mainly of the national and local governments devising comprehensive strategies to reverse the population exodus by promoting local industries and tourism to generate more jobs, and the creation of new grants to pay for such efforts by the local governments — which totaled ¥100 billion in fiscal 2016.

The policy’s paltry results after two years leaves one wondering whether the government’s distribution of grants to prefectures and municipalities after assessing their plans is enough. If it’s really serious about reversing the accelerating trend of concentration of economic activities in Tokyo — and sustaining regional economies by creating more jobs in those areas to halt the population exodus, the administration needs to come up with stronger initiatives.

道庁は、「北海道」と命名されて150年にあたる再来年にさまざまな記念事業を行うことにしていて、このほど事業の基本方針をまとめました。

再来年は明治2年に「北海道」と命名されて150年にあたります。

道庁は名付け親として知られる探検家、「松浦武四郎」に焦点を当てて記念事業を展開することにしていて、このほど事業の基本方針をまとめました。

それによりますと、縄文文化やアイヌ文化などの先人から受け継いだ財産を次の世代に引き継ぐことや、北海道の多様な魅力を世界に広げることなどのテーマを設けています。

そのうえで、実行委員会が中心となって中心的な記念セレモニーを行う一方、「北海道みらい事業」と名付けた展覧会などの記念事業の開催を民間企業や市町村などに呼びかけることにしています。

道庁は、高橋知事をトップとする、「北海道150年事業実行委員会」を今月中に発足させ、具体的な事業の内容の検討に入ることにしています。

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

| マーケティング&マニュアル・ゼミ | ||||

| ・ | エリアマーケティング (リージョナルマーケティンク゛) |

流通のいま ・ | マニュアル講座 | |

| ・ | 県民性 | 身の丈経営 | 著作・論文集 | |

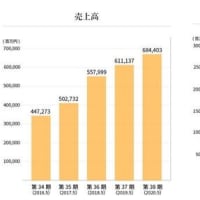

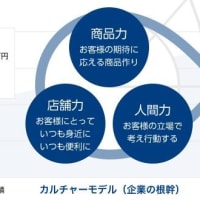

流通とは,生産と消費を結ぶ,輸送,保管,商取引といった一連の諸活動を指します。『ビジュアル 流通の基本 (日経文庫)』 は,流通に関する基本知識に加え,いま関心を集めているオムにチャネル,ラストワンマイル,インバウンドといった事柄について図解を交えて簡潔に解説しています。

*----*----*----*----*----*----*----*----*----*----*----*----*

▼4月15日 新刊発行-1994年初版の定番ロングセラーの改訂版。

ビジュアル 流通の基本 (日経文庫) 小林隆一著

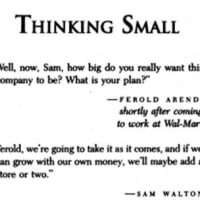

『 流通の基本<第5版 』 新5版発行にあたっては,高齢化時代の到来と人口減少,飛躍的に進む女性の社会進出といった流通をとりまく社会構造の変化,さらには急速に拡大するインターネットによるネット通販の動向を踏まえ,「流通のいま」そして,「これから」を分析しております。

流通業界に就職を希望される学生の皆さんや流通に関心をお持ちの方,さらには流通業界の第一線で活躍されている方々にも流通業界の現状と近未来を知る手がかりとして活用いただけるよう,概念や用語の定義について,現実的かつ実務に即した記述を心がけました。

Amazon 売れ筋ランキング: 本 - 15,237位 (本の売れ筋ランキングを見る) 4/24現在

3位 ─ 本 > ビジネス・経済 > 産業研究 > 流通・物流

22位 ─ 本 > 文庫 > 一般文庫 > 日経文庫

146位 ─ 本 > ビジネス・経済 > オペレーションズ