この記事は2008年12月14日に、

東京カルチャーカルチャー@お台場で行ったイベント

『軍艦島ナイト』で話したことを中心に、

廃墟ってなんだろ?を改めて考えてみようと思い、

アップしています。

◆廃墟と写真 1◆

まずは廃墟がどう表現されて来たかをみてみようと思います。

廃墟に興味を持つ多くの人と話をして一番感じるのは、

廃墟に対する興味が2000年以降の方が多いという事です。

これは2000年代前半にあった、

かつてない廃墟ブームに呼応していると思いますが、

そのきっかけが、今から10年前の1998年に出版された写真集

『廃墟遊戯』(小林伸一郎)

から始まっている話もよく聞きます。

『廃墟遊戯 DEATHTOPIA』小林伸一郎

それまで廃墟写真といえばモノクロが相場だったところに、

執拗に色を加工し廃墟の裏側にある情念を一切切り捨て、

きわめてポップに表現したところが、

それまでの廃墟写真と一線を画するポイントだったんではないでしょうか。

デジタルカメラと画像加工ソフトの流布に呼応して、

このキレイな廃墟は一気に普及したんだと思います。

2000年以降沢山の廃墟イメージの写真集が出版されましたが、

国内で出版された写真集はすべて

amazonで廃墟をキーワードに検索すると全部でてくるので、

あえて触れなくてもいいでしょう。

廃墟検索で出てこないのは海外の写真集ですね。

例えばチェルノブイリで被害を受けたある村の記録写真集

『Zones of Exclusion, Pripyat and Chernobyl』(Robert Polidori)

▼

『Zones of Exclusion, Pripyat and Chernobyl』Robert Polidori

は、特に感情を煽る物品や人が写り込んでいるわけではないんですが、

「時が止まった村」ではなく「時を止められた村」という感じが、

ひしひしと伝わってきます。

ニューヨークの街中に残る貨物用廃線を撮影した、

『Walking the High Line』(Joel Sternfeld)

▼

『Walking the High Line』Joel Sternfeld

は、ニューヨークという街からは想像もつかない、

喧噪からかけ離れた世界が写し込まれていますが、

周囲の建物まで全てが廃墟にみえるのは、

人が全く写っていないせいでしょうか。

海外の廃墟写真集をみると、

国内の廃墟写真ではなかなかおめにかかれない、

限りなく静かな時間を切り取ったものが多い印象ですが、

これはアオリレンズを使用し、

画面の歪みやパースを消し去っているものが多いからでしょうか。

また大判カメラを使用し、長時間露光で、

画面の隅々まで克明に写し込んでいるのも、

ライブ感を全く感じない原因かもしれません。

大判カメラで克明に写し込むということで思い出すのは、

産業構造物を究極の絞り込みでがっちり撮影するドイツの夫婦写真家、

ベッヒャー夫妻の写真です。

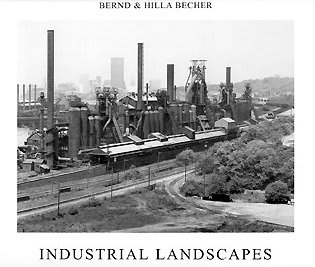

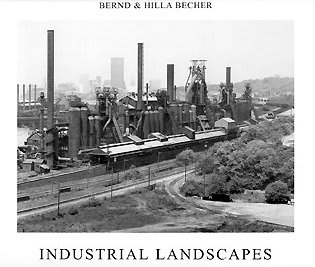

『Industrial Landscapes』(Bernd and Hilla Becher)

▼

『Industrial Landscapes』Bernd and Hilla Becher

この夫妻の写真は溶鉱炉や給水塔や倉庫など、

インダストリアルな風景にあるアイテム一つを完全に切り取って、

画面の中央にドーンと撮影する、

どちらかというとアート寄りのスタンスの作風ですが、

よくここまで正面から撮れるシチュエーションを見つけてくるなぁ~

と、それだけでも感動してしまうと同時に、

ドイツならではの限りなく冷徹な眼差しに戦慄も覚えます。

廃墟あるいは廃墟的な光景を撮影したものにも、

様々な眼差しがあるのを感じます。

1記事に入る文字数制限があるため、つづく

東京カルチャーカルチャー@お台場で行ったイベント

『軍艦島ナイト』で話したことを中心に、

廃墟ってなんだろ?を改めて考えてみようと思い、

アップしています。

◆廃墟と写真 1◆

まずは廃墟がどう表現されて来たかをみてみようと思います。

廃墟に興味を持つ多くの人と話をして一番感じるのは、

廃墟に対する興味が2000年以降の方が多いという事です。

これは2000年代前半にあった、

かつてない廃墟ブームに呼応していると思いますが、

そのきっかけが、今から10年前の1998年に出版された写真集

『廃墟遊戯』(小林伸一郎)

から始まっている話もよく聞きます。

『廃墟遊戯 DEATHTOPIA』小林伸一郎

それまで廃墟写真といえばモノクロが相場だったところに、

執拗に色を加工し廃墟の裏側にある情念を一切切り捨て、

きわめてポップに表現したところが、

それまでの廃墟写真と一線を画するポイントだったんではないでしょうか。

デジタルカメラと画像加工ソフトの流布に呼応して、

このキレイな廃墟は一気に普及したんだと思います。

2000年以降沢山の廃墟イメージの写真集が出版されましたが、

国内で出版された写真集はすべて

amazonで廃墟をキーワードに検索すると全部でてくるので、

あえて触れなくてもいいでしょう。

廃墟検索で出てこないのは海外の写真集ですね。

例えばチェルノブイリで被害を受けたある村の記録写真集

『Zones of Exclusion, Pripyat and Chernobyl』(Robert Polidori)

▼

『Zones of Exclusion, Pripyat and Chernobyl』Robert Polidori

は、特に感情を煽る物品や人が写り込んでいるわけではないんですが、

「時が止まった村」ではなく「時を止められた村」という感じが、

ひしひしと伝わってきます。

ニューヨークの街中に残る貨物用廃線を撮影した、

『Walking the High Line』(Joel Sternfeld)

▼

『Walking the High Line』Joel Sternfeld

は、ニューヨークという街からは想像もつかない、

喧噪からかけ離れた世界が写し込まれていますが、

周囲の建物まで全てが廃墟にみえるのは、

人が全く写っていないせいでしょうか。

海外の廃墟写真集をみると、

国内の廃墟写真ではなかなかおめにかかれない、

限りなく静かな時間を切り取ったものが多い印象ですが、

これはアオリレンズを使用し、

画面の歪みやパースを消し去っているものが多いからでしょうか。

また大判カメラを使用し、長時間露光で、

画面の隅々まで克明に写し込んでいるのも、

ライブ感を全く感じない原因かもしれません。

大判カメラで克明に写し込むということで思い出すのは、

産業構造物を究極の絞り込みでがっちり撮影するドイツの夫婦写真家、

ベッヒャー夫妻の写真です。

『Industrial Landscapes』(Bernd and Hilla Becher)

▼

『Industrial Landscapes』Bernd and Hilla Becher

この夫妻の写真は溶鉱炉や給水塔や倉庫など、

インダストリアルな風景にあるアイテム一つを完全に切り取って、

画面の中央にドーンと撮影する、

どちらかというとアート寄りのスタンスの作風ですが、

よくここまで正面から撮れるシチュエーションを見つけてくるなぁ~

と、それだけでも感動してしまうと同時に、

ドイツならではの限りなく冷徹な眼差しに戦慄も覚えます。

廃墟あるいは廃墟的な光景を撮影したものにも、

様々な眼差しがあるのを感じます。

1記事に入る文字数制限があるため、つづく

本年もよろしくお願いいたします。

『Walking the High Line』(Joel Sternfeld)にものすごいそそられました。

日本にもこんなところがあるような気がしますが、このように表れないような気がします。

>全てが廃墟にみえる

私もそのような気がしました。なにか、この下に降りて現実を見たくなくなりますね。

また廃墟について考えさせるようなお写真、記事楽しみにしております。

その間に、「棄景」の丸田祥三氏が小林伸一郎氏を訴えるなんてニュースが飛び込んできたので、

記事にしておきました(一部引用させていただきました)。

こちらこそ、今年もよろしくお願いいたします。

『Walking the High Line』は、

写真としてはそれほど目新しいことはないのですが、

こういった写真をみるたびに、海外の写真家は時間を凍り付かせるのがうまいなぁ~

と思います。

日本の写真家の写真で、こういった凍結した時間を表現した写真を、

あまりみたことがありません。

こういった感覚があるから、

映画『I AM LEGEND』のような作品が生まれるのかな?

と思ったりしました。

という感じです。

この時期にコトを起こす意味がどこにあるのかがわからないので、

なんともいえませんね。

問題の撮影場所のいくつかは自分も撮影したことがありますが、

構図だけのことを取り上げれば、

そこへ行けば、何人かに一人はそう撮るだろう~

っていうポイントばかりですね。

ただ、小林伸一郎氏に関してはそうではない話しもいろいろと聞くので、

そういった多くのことが積み重なって、

ということなのかもしれませんね。