Part0アサルトキャノン予定立てとか。

Part1アサルトキャノンのもろもろ性質とか。

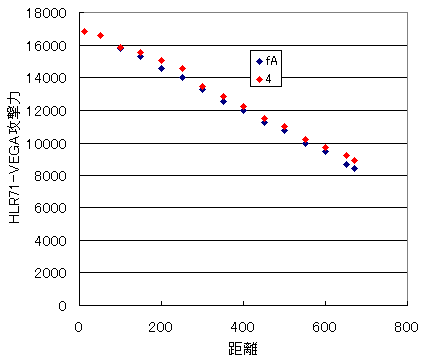

Part1.5アサルトキャノン射程について。

Part2アサルトキャノン攻撃力のPA依存性について。

Part3アサルトキャノン攻撃力のAA攻撃力/OB依存性について。

Part3.01レギュ変化に伴い心機一転

Part4PA16000~19555でのアサルトキャノン攻撃力

Part5PA12000~16000でのアサルトキャノン攻撃力

Part5.5Part4,5における計算式の改変

Part6PA9000~12000でのアサルトキャノン攻撃力

Part7PA9000以下のアサルトキャノン攻撃力とまとめ

以下の内容はレギュ1.20時点のものです。

射程距離とか距離減衰量とかは至近距離攻撃力関連が一通り終わってからにします。多分スケジュール的にひと月以上後。

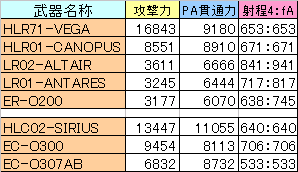

前回の考えに基づいて、至近距離でのアサルトキャノンの攻撃力を求めます。

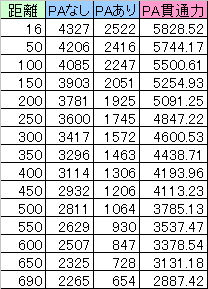

攻撃対象は、AP42391、EN防御5129の機体1と、AP48925、EN防御5935の機体2の2種類です。機体1で死ぬ場合(攻撃力70015以上)は機体2を用います。

攻撃力計算には、

EN武器攻撃力=与ダメージ/(1-EN防御/13000)を使用。与ダメージは整数値のため、対象機体によって誤差が常に付きまとうのはいつもの通り。EN防御が高いほど誤差は大きくなる。

特定の整波性能値でAA攻撃力/OBを変えつつ至近距離(PA干渉しない16程度)で攻撃力測定を行う。ひとつの機体につき、10回測定するor異なる攻撃力(与ダメージ)が4つ以上出る、のどちらかになるまで行う。本当は6つ以上値出ることもあるけれど時間との兼ね合い。その中で最大の与ダメージから計算して出てきた攻撃力を用いる。←ここ注意。

Part4では整波性能は16000、17000、18000、19000の4通りを使用。16000を境に攻撃力計算式が変化するのはアサルトアーマーと同じです。

今回近似式の精度を高めるために、P-MARROWを併用してAA攻撃力/OBの範囲を拡張します。レギュ1.20でのP-MARROWのアサルトアーマー攻撃力強化パラは200、これはAA攻撃力/OBを2倍にすることを意味します。決して最終攻撃力を2倍にするわけではないのは以前アサルトアーマーの項で述べました。アサルトキャノンも同様です。AA攻撃力/OBが3100のKRB-SOBREROならP-MARROW装備で6200として計算されるわけです。

ところどころでアサルトアーマー攻撃力と同様の挙動を示すため、そちらで確定であることは、アサルトキャノンでも適用されるものとして書きます。主にグラフ傾きとか。

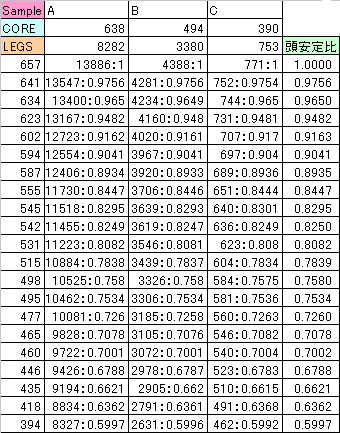

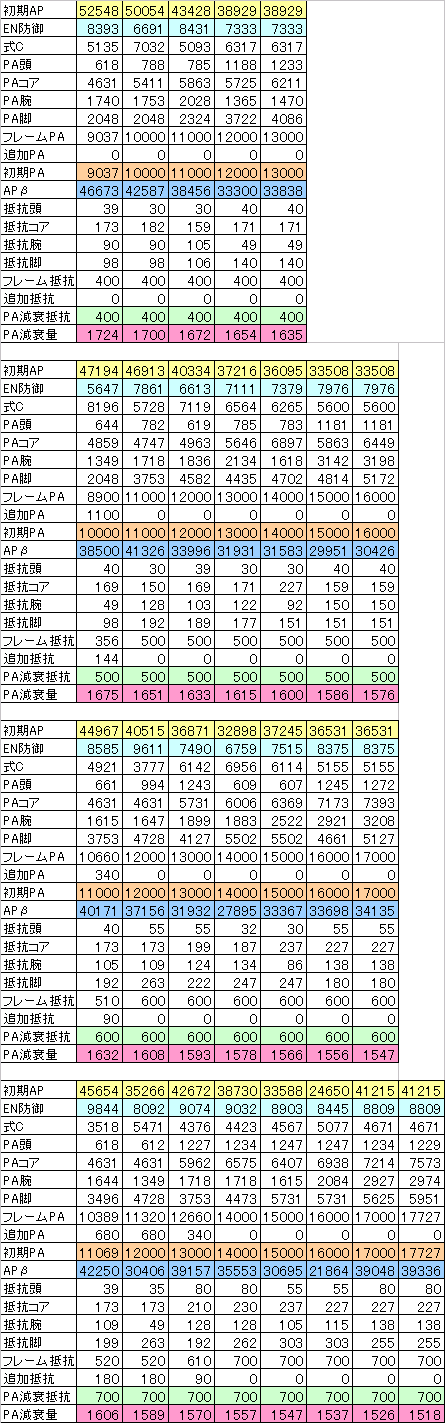

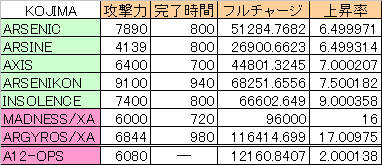

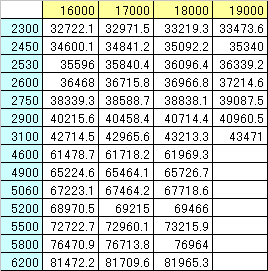

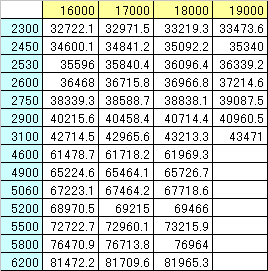

攻撃力の生データ↓

PA19000でのAA攻撃力/OBについて4600以上が無いのは、PA19000を達成するためにはEUPHORIAを装備する必要があり、P-MARROWを装備することが出来ないためです。近似は多少アレだがそれでも7つ値があるので使えることは使えます。

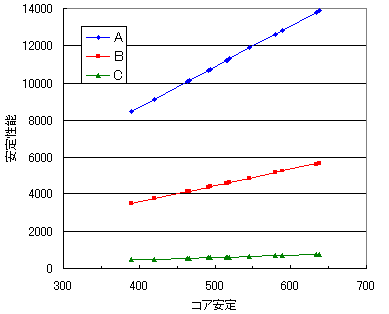

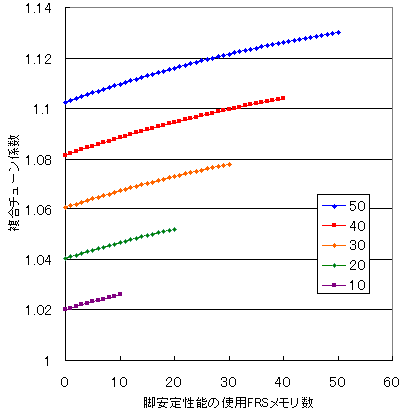

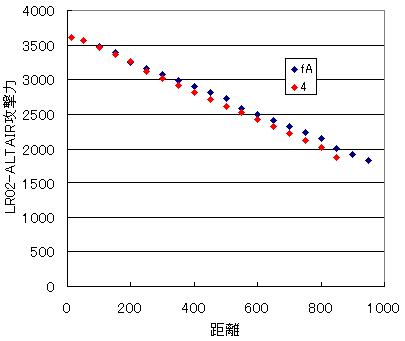

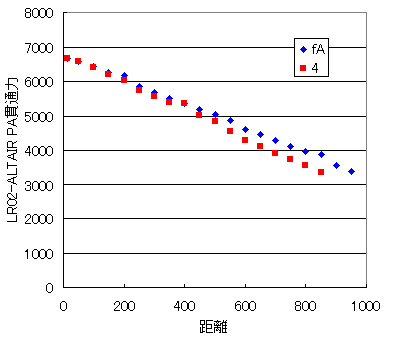

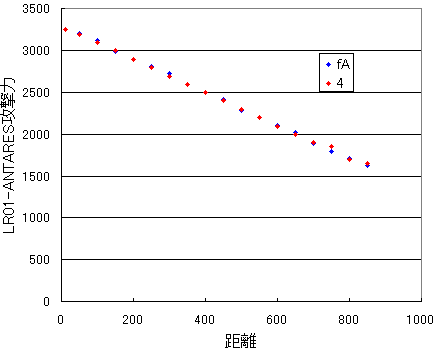

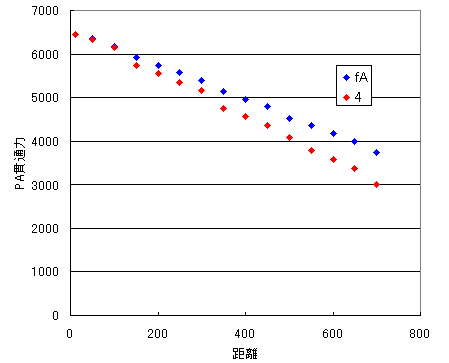

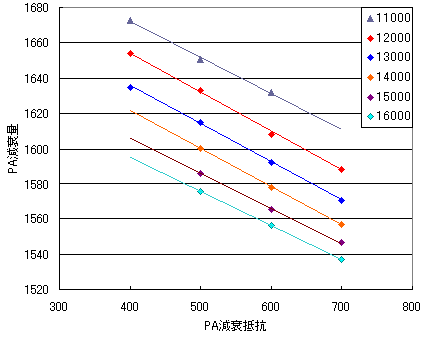

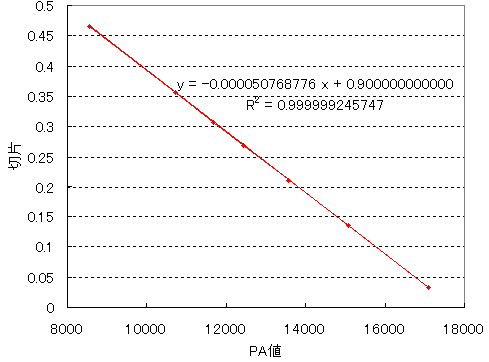

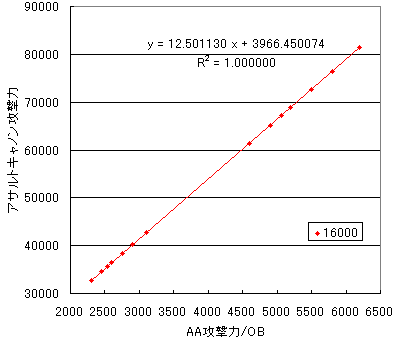

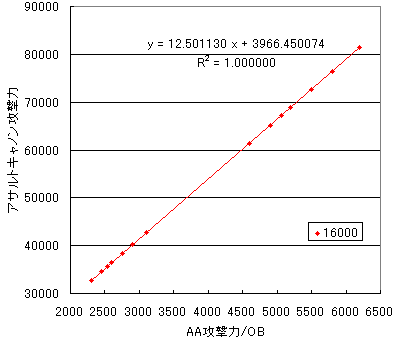

PA16000についての攻撃力変化傾向グラフ↓

PA17000、18000、19000のグラフは攻撃力の差が少なくPA16000のものとグラフが被るぐらい近いため割愛。

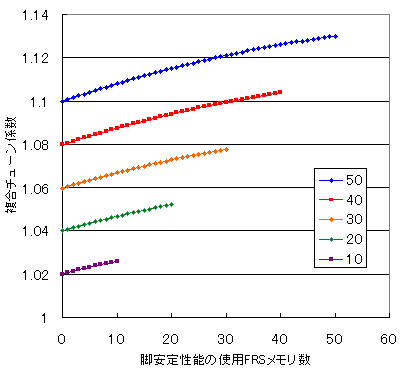

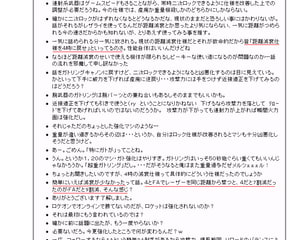

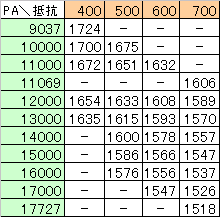

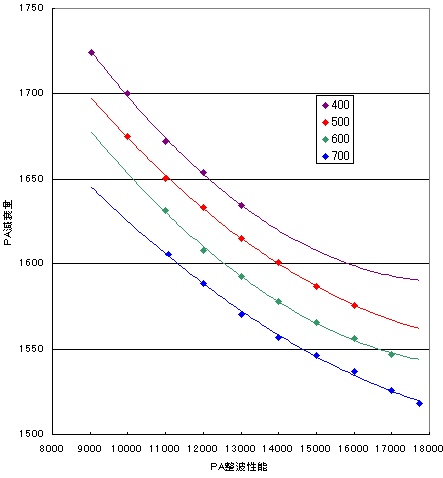

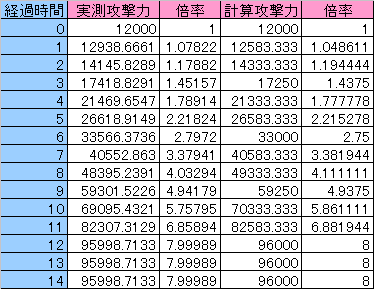

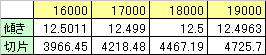

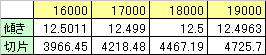

近似式の傾きと切片↓

以降は強引な近似を使いまくります。特に切片がこじつけも酷い近似。

傾きについて、PA16000以上では12.5で一定と考えられる。アサルトアーマーと同様に一定になる。16000以下では、アサルトアーマー準拠なら傾きは整波性能でも変化する可能性がある(まだ測定していない)ため面倒になるかも。

切片について、近似式は0.2526×PA-76.836であるが、下手に切片をいつものように0に補正してはいけません。傾きが余計変になるだけ。パーツスペックにはアサルトキャノン攻撃力は963とあります。963という数字に近い値は実際切片のデータにちらほら見えています。PA16000では3000+963とか、PA17000では3250+963とかPA18000では3500+963とかに近いですね。ちょうど測定値には最大値を用いているのもあって少し切片について小さい値を使っても差しつかえない。

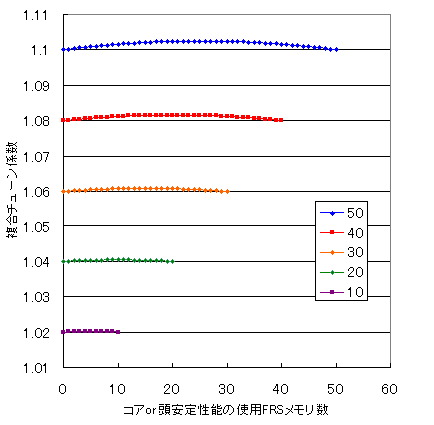

これに当てはまるように切片を補正します。PAが16000のときに963を除いたベース値3000、17000のときに3250、18000で3500。(PA-4000)×0.25+963が切片になるのでは?と考えました。つまり、切片補正には-4000×0.25+963=-37を用いる。

切片を-37に補正します。

切片-傾きは0.2504となりました。ここで、PA値の範囲である20000弱―20000を掛けると、0.25の端数である0.0004は8の攻撃力分となります。攻撃力の幅は実測では10程度、ときには20弱の幅が確認されました。これは実測での最大値で計算しているデータのため、計算式としては省いてちょうどよいぐらいでしょう。切片の式は0.25×(PA-4000)+963(パーツパラのアサルトキャノン攻撃力)と考える。

この切片部分の式については、アサルトアーマーと同じ挙動と仮定すれば、PA全体(16000未満についても)で適用されるはずである。今後の実測値次第ではより高精度になるか、解釈が変わる可能性もある。

以上をまとめると、PA16000以上でのアサルトキャノン攻撃力は、

アサルトキャノン攻撃力=12.5×AA攻撃力/OB+0.25×(PA-4000)+963(PA16000~19555)

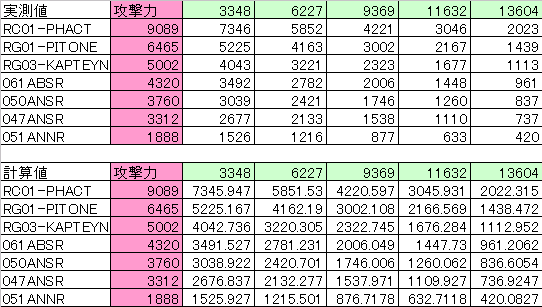

計算値は、

実測値との差の平均は-4.53と過小評価される。最大差は-15.719だが実測値で20弱の差が確認されることもあるため許容内。1機体で複数回測定した最大値に対して-4.53という差は、攻撃力の幅が10程度あるものに対する平均値に近いと考えられる。

ちなみに、最大PA19555でも適用されるかどうかは軽くしか調べていないが、KRB-SOBRERO装備時で実測値は43604.75、計算値は43601.75で測定最大値に対して-3.00と良い近似を示すため問題ないと思われる。基本的にマイナスになってくれる分には問題ない。プラスになるのも多少はいいものの+10とかになると少し苦しい。

次は出来るとしたら16000のデータがあるPA12000~16000についてだろうけれど…いつになるやら。

アサルトキャノン/Part5、PA12000~16000でのアサルトキャノン攻撃力計算式

Part1アサルトキャノンのもろもろ性質とか。

Part1.5アサルトキャノン射程について。

Part2アサルトキャノン攻撃力のPA依存性について。

Part3アサルトキャノン攻撃力のAA攻撃力/OB依存性について。

Part3.01レギュ変化に伴い心機一転

Part4PA16000~19555でのアサルトキャノン攻撃力

Part5PA12000~16000でのアサルトキャノン攻撃力

Part5.5Part4,5における計算式の改変

Part6PA9000~12000でのアサルトキャノン攻撃力

Part7PA9000以下のアサルトキャノン攻撃力とまとめ

以下の内容はレギュ1.20時点のものです。

射程距離とか距離減衰量とかは至近距離攻撃力関連が一通り終わってからにします。多分スケジュール的にひと月以上後。

前回の考えに基づいて、至近距離でのアサルトキャノンの攻撃力を求めます。

攻撃対象は、AP42391、EN防御5129の機体1と、AP48925、EN防御5935の機体2の2種類です。機体1で死ぬ場合(攻撃力70015以上)は機体2を用います。

攻撃力計算には、

EN武器攻撃力=与ダメージ/(1-EN防御/13000)を使用。与ダメージは整数値のため、対象機体によって誤差が常に付きまとうのはいつもの通り。EN防御が高いほど誤差は大きくなる。

特定の整波性能値でAA攻撃力/OBを変えつつ至近距離(PA干渉しない16程度)で攻撃力測定を行う。ひとつの機体につき、10回測定するor異なる攻撃力(与ダメージ)が4つ以上出る、のどちらかになるまで行う。本当は6つ以上値出ることもあるけれど時間との兼ね合い。その中で最大の与ダメージから計算して出てきた攻撃力を用いる。←ここ注意。

Part4では整波性能は16000、17000、18000、19000の4通りを使用。16000を境に攻撃力計算式が変化するのはアサルトアーマーと同じです。

今回近似式の精度を高めるために、P-MARROWを併用してAA攻撃力/OBの範囲を拡張します。レギュ1.20でのP-MARROWのアサルトアーマー攻撃力強化パラは200、これはAA攻撃力/OBを2倍にすることを意味します。決して最終攻撃力を2倍にするわけではないのは以前アサルトアーマーの項で述べました。アサルトキャノンも同様です。AA攻撃力/OBが3100のKRB-SOBREROならP-MARROW装備で6200として計算されるわけです。

ところどころでアサルトアーマー攻撃力と同様の挙動を示すため、そちらで確定であることは、アサルトキャノンでも適用されるものとして書きます。主にグラフ傾きとか。

攻撃力の生データ↓

PA19000でのAA攻撃力/OBについて4600以上が無いのは、PA19000を達成するためにはEUPHORIAを装備する必要があり、P-MARROWを装備することが出来ないためです。近似は多少アレだがそれでも7つ値があるので使えることは使えます。

PA16000についての攻撃力変化傾向グラフ↓

PA17000、18000、19000のグラフは攻撃力の差が少なくPA16000のものとグラフが被るぐらい近いため割愛。

近似式の傾きと切片↓

以降は強引な近似を使いまくります。特に切片がこじつけも酷い近似。

傾きについて、PA16000以上では12.5で一定と考えられる。アサルトアーマーと同様に一定になる。16000以下では、アサルトアーマー準拠なら傾きは整波性能でも変化する可能性がある(まだ測定していない)ため面倒になるかも。

切片について、近似式は0.2526×PA-76.836であるが、下手に切片をいつものように0に補正してはいけません。傾きが余計変になるだけ。パーツスペックにはアサルトキャノン攻撃力は963とあります。963という数字に近い値は実際切片のデータにちらほら見えています。PA16000では3000+963とか、PA17000では3250+963とかPA18000では3500+963とかに近いですね。ちょうど測定値には最大値を用いているのもあって少し切片について小さい値を使っても差しつかえない。

これに当てはまるように切片を補正します。PAが16000のときに963を除いたベース値3000、17000のときに3250、18000で3500。(PA-4000)×0.25+963が切片になるのでは?と考えました。つまり、切片補正には-4000×0.25+963=-37を用いる。

切片を-37に補正します。

切片-傾きは0.2504となりました。ここで、PA値の範囲である20000弱―20000を掛けると、0.25の端数である0.0004は8の攻撃力分となります。攻撃力の幅は実測では10程度、ときには20弱の幅が確認されました。これは実測での最大値で計算しているデータのため、計算式としては省いてちょうどよいぐらいでしょう。切片の式は0.25×(PA-4000)+963(パーツパラのアサルトキャノン攻撃力)と考える。

この切片部分の式については、アサルトアーマーと同じ挙動と仮定すれば、PA全体(16000未満についても)で適用されるはずである。今後の実測値次第ではより高精度になるか、解釈が変わる可能性もある。

以上をまとめると、PA16000以上でのアサルトキャノン攻撃力は、

アサルトキャノン攻撃力=12.5×AA攻撃力/OB+0.25×(PA-4000)+963(PA16000~19555)

計算値は、

実測値との差の平均は-4.53と過小評価される。最大差は-15.719だが実測値で20弱の差が確認されることもあるため許容内。1機体で複数回測定した最大値に対して-4.53という差は、攻撃力の幅が10程度あるものに対する平均値に近いと考えられる。

ちなみに、最大PA19555でも適用されるかどうかは軽くしか調べていないが、KRB-SOBRERO装備時で実測値は43604.75、計算値は43601.75で測定最大値に対して-3.00と良い近似を示すため問題ないと思われる。基本的にマイナスになってくれる分には問題ない。プラスになるのも多少はいいものの+10とかになると少し苦しい。

次は出来るとしたら16000のデータがあるPA12000~16000についてだろうけれど…いつになるやら。

アサルトキャノン/Part5、PA12000~16000でのアサルトキャノン攻撃力計算式