〜ピアノで心を育て、豊かな人生を〜

千葉県野田市の「せとピアノ教室」

講師の瀬戸喜美子です♪

ご訪問ありがとうございます♪

**********************

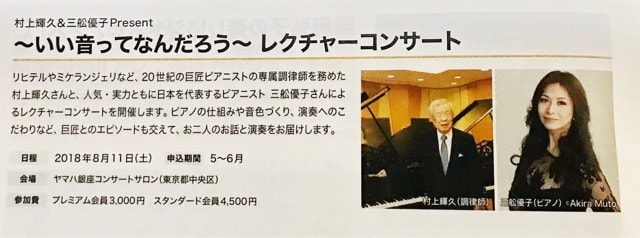

今日は、ヤマハミュージックメンバーズ会員限定のイベント

いい音ってなんだろう〜レクチャーコンサート〜

に行ってきました。

定員50名の抽選に当たっての参加

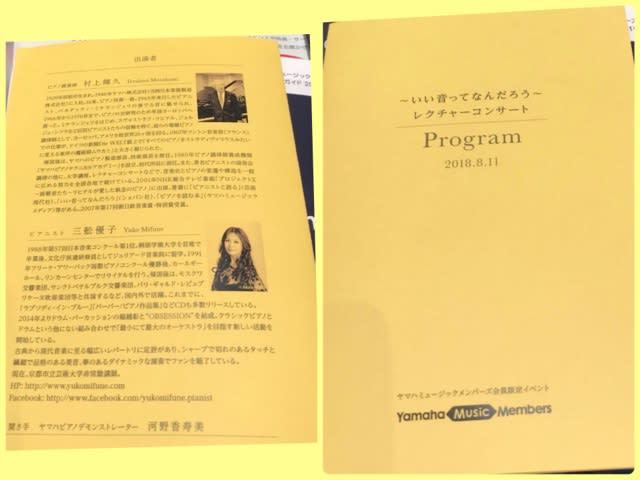

日本の調律師の第一人者である村上輝久さんと、ピアニストの三舩優子さんのレクチャーコンサートです。

※写真撮影・録音・録画は禁止だったので、画はありません

(レクチャーの抜粋)

クリストフォリがピアノを発明したのが1709年なので、ピアノができてから310年ほどたちます。

それ以前は、チェンバロ(アメリカではハープシコードと呼ぶ)でした。

チェンバロは、弦を引っ掻いて音を出す仕組み。

あまり大きな音が出ず、音量の調節もできなくて一定であり、平らです。

その分リズムに変化を出します。

バッハの音楽は、リズムがとてもしっかりしています。

チェンバロは、61鍵しかなかったので、音域もせまいです。

クリストフォリは、弦をハンマーで叩く仕組みを作りました。

現代では、木にフエルトを巻いていますが、当時は皮を巻いていたそうです。

鍵盤が増えていったのは、ベートーヴェンが作曲する上で、「もっと鍵盤を増やせないか」と要求したおかげだということは、知られています。

ベートーヴェンの作品をみていくと、音域が広くなっていくのがわかります。

ショパンやリストの時に88鍵になり、それからずっと88鍵です。

それは、人が聞き分けられて心地よい音の、最高音と最低音の限界だからだそうです。

モーツァルトの頃はまだ足踏みペダルはなく、レバーペダルでした。

ベートーヴェンが『月光ソナタ』を作る直前に足踏みペダルが作られ、普及していきました。

『月光ソナタ』は、足踏みペダルができたからこそ生まれた曲なのですね。

・・・・・・

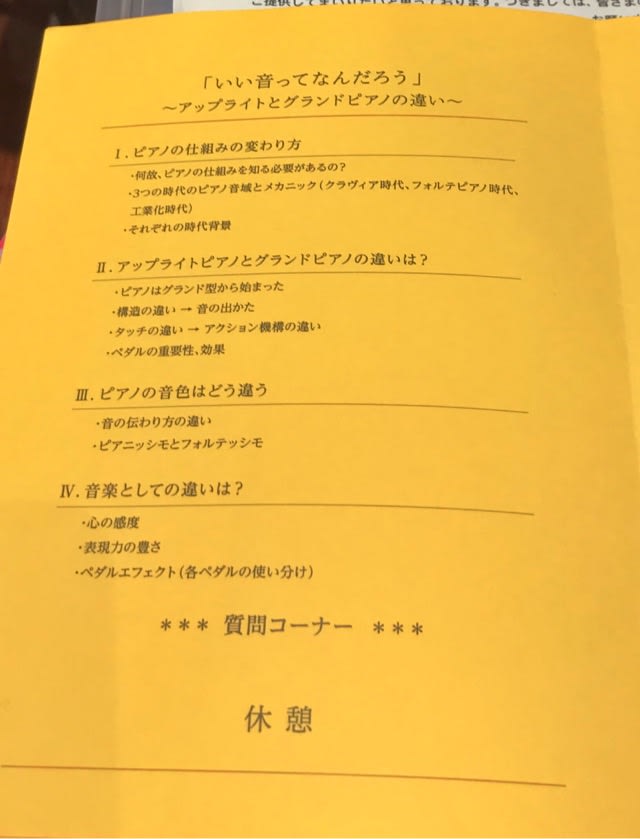

ピアノの形は本来グランド型ですが、1700年代後半から起こった産業革命により、ピアノも工業化され、場所をとらないアップライト型が大量に作られました。

そのことによって、一般の家庭にもピアノが置かれることとなりました。

ちょうどロマン派の時代です。

グランド型とアップライト型の大きな違いは、弦の方向です。

グランド型は、床に対して平行に張られているので、弦を叩くハンマーは上下に動きます。

アップライト型は、弦がタテに張られてますから、ハンマーも立っていて前後に動きます。

ハンマーの動きは、グランド型では1秒間に14回ほど(計算上。実際弾くとなると10回位)、アップライト型では半分の7回です。

ペダルの機能も、グランド型とアップライト型では違います。

グランド型は、音が下へ向かい、床に跳ね返って上へ行く。フタにぶつかり、外へ向かうんだそうです。

アップライト型は、音は後ろへ向かいます。

アップライトピアノは、壁にくっつけず、少し空間をもたせて置くのがよいです。

・・・・・

村上さんはほかにも、世界的なピアニスト、ミケランジェリやリヒテル、ポリーニなどとのエピソードなどもお話しくださり、とても楽しい時間でした。

休憩をはさんで、三舩優子さんのコンサート。

小さい頃から四期の時代(バロック・古典・ロマン・近現代)の音楽を学んできたという三舩さんは、「時代によって曲を引き分けられるようになりたい」と思って研鑽を積んでこられたのだそうです。

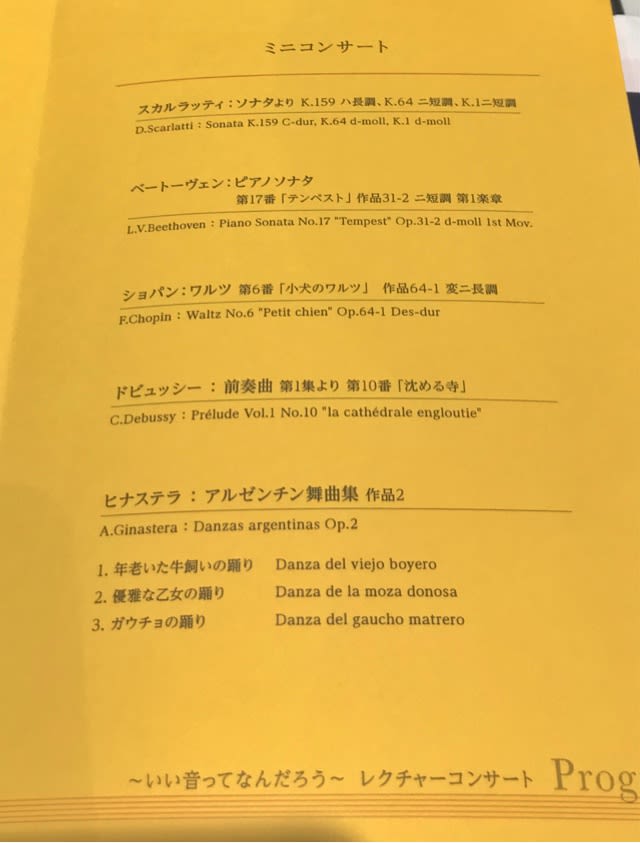

バロック時代のスカルラッティ「ソナタ」3曲は、バロックペダルを使って♪

古典時代のベートーヴェン「テンペスト 第1楽章」は、ベートーヴェンペダル(たとえにごってしまっても、ベートーヴェンが指示したペダルは踏まなくてはならない)にも注目♪

ロマン派時代のショパン「小犬のワルツ」♪

近代のドビュッシー「沈める寺」は、倍音がよくわかる曲♪

現代のヒナステラ(アルゼンチン)はピアソラの先生でもあった人。「アルゼンチン舞曲集」から3曲♪

アンコールは、ピアノの魅力を最大限に生かしているという、シューマン=リストの「献呈」を弾いてくれました。

どの曲も素晴らしい演奏でした!!

そして時代ごとに1曲ずつ演奏するこのスタイルは面白いと思いました。

参加できてよかったです☆

**********************

お問い合わせ・体験レッスンご希望の方は、入会金がオフになるお問合せフォームからどうぞ。

お問合せフォーム⇒コチラ

ホームページは、コチラ

♪お気軽にお問い合わせください♪

![]() にほんブログ村 ←ランキングに参加しています。ポチっと押して下さるとうれしいです!

にほんブログ村 ←ランキングに参加しています。ポチっと押して下さるとうれしいです!

)

)