夜光貝

「つれあい」の知人が数年前奄美大島に居住し民宿を営んでいる。

その知人から届いのがこの「夜光貝」。数ヶ月前は、きれいな貝殻だった。

にわか知識の受け売りです。

「夜光貝」は、昔は「やくがい」と言ったらしい。

「やくがい」は、「やくじま」周辺の島で採れて、本来は食用だった。

「やくじま」は、やがて「屋久島」の漢字が宛がわれた。

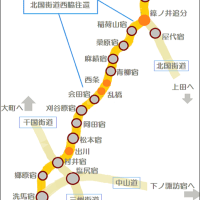

「夜光貝」の生息地の散見は、

「屋久島」よりもっと西南?の奄美諸島、石垣島付近の珊瑚礁の域。

もともと砂浜を好まない貝らしい。

「やくがい」が「夜光貝」になった経緯は詳しくはない。

「やくがい」は食用の後、大きさから容器として扱われていたが、

内側には”真珠層”があり、奈良時代頃から装飾品に使われ始めた。

これが、”螺鈿”の始まりである。

・・・ とまあ、これが”にわか知識である。

さて、”螺鈿”だが、こちらの方は、やや昔から知っている。

”螺鈿”の本物の初見は刀の鞘であった。

それまでの”螺鈿‘については、本の中の写真でしか知らなかった。

教科書に載っている尾形光琳の”蒔絵‘の写真である。

”螺鈿”の本物を見たとき、どのように作られるか、興味を持った。

・まず、夜光貝の真珠層部分を表現する形に切り落とす。

・埋め込む木製部分に、形に添った窪みを、小刀で彫る。

・漆の接着力で、木の窪みへ、夜光貝の真珠層片を貼り付ける。

・”螺鈿”の”螺”は貝殻を意味し、”鈿”は散りばめるを意味する。

・漆の保護膜を、真珠層を貼り付けた容器に、何層も塗り重ねる。

・漆が乾いた後、厚くなった”漆層”を炭(木炭)で、艶が出るまで磨く。

という工程だった記憶がある。・・・どこかに記憶違いがあるかも知れないが・

・炭で光沢が出るまで磨くという作業は”さすがの匠”と思って感激したものだ。

自然の異質物のコントラストの妙・・は、確かに美しく芸術だと思った。

・螺鈿技術の発展は、南蛮貿易によってもたらされた。

・従って、室町時代の後半以降に、螺鈿文化は発展進化し、江戸時代の鎖国をもって終熄した。

・鎖国以降は、需要も減退し、国内向けに”デザイン意匠”も変化している。

・大量に西欧に渡った、漆器、螺鈿、蒔絵などの日本の漆文化は、当時の西欧の上流階級のステイタスシンボルとして重用されて人気であったらしい。

・教科書では、浮世絵のみが紹介されているが、一般的には漆・芸術の方も目を奪った存在だったらしい。

・大量に西欧に渡った漆・芸術は、現存は博物館などに僅かに残っているだけとなっている。

・日本と西欧の気候風土の違い、空気の乾燥の度合いが、西欧での漆・芸術を危うくして、ほとんどをゴミと化した。乾燥によって漆が剥げてしまったのである。

古来中国の随・唐の時代に日本に伝来した漆、螺鈿、蒔絵の伝来は、本場の方では絶えているらしく、伝わった日本で脈々と”生き続け”ている。

歴史は皮相である。

夜光貝の蓋は、石灰石化して”ズシッ”と重い。