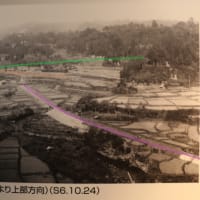

山本山大橋付近の追記的なポンチ絵を紹介させていただく

多少のズレはありそうだが、おおよそこういうイメージだろう。

おそらく、元の記事で紹介したポンチ絵よりも切り取りによって河岸段丘を降りてきた雰囲気を感じて貰えると思う。

現地調査をして感じたのは、石垣の延長線からしてもほぼ山本山大橋の根元部分のコンクリート擁壁の辺りがまさに切り取りのあった場所だと思われ、

改めて戦後の空中写真や山本発電所の鳥瞰写真などから推測した位置とほぼ一致していると言えそうである。

そして、石垣が材料運搬線のものだとすると、思ったより石垣が高く築かれており、河岸段丘上からの高低差が想定よりも低いのだ。

私は以前の記事で推測を述べている。

>しかし、ざっとここの地形から勾配を計算すると、甘めに見ても30‰より急な勾配になりそうである。

>直接は河原に降りないで地形に沿って盛土をしていたとしても高低差は10m以上、そして切り取り部分の長さは長めに見ても300m程度に見えるからだ。

>なので、私は空中写真的にもここで河岸段丘を降りて、そのまま河岸段丘の地形に沿って軽便が通っていたとするポンチ絵を描いていながら、

>どこか確証というか、こうだろうという自信が持てなかったのである。

>しかし、これまた信濃川発電所工事誌に載っていたある記述がそれを一変させた。

>それは小千谷発電所の水槽(鉄管の手前)の土木工事についての記述の中にあった。

>水槽の掘さくはすり鉢の底のような所から土を運び出さなければならないので、これが施工法としては先ず、ブルドーザー又はショベルにより掘さくし、そのずりをブルドーザーで竪坑に落し込みトロリーに受け横坑を使用して運び出した。

>(中略)

>25年度にはコンクリート工事の進捗により大部分の横坑が使用出来なくなり、残った一部も4月29日の崩壊以後には使えなくなって右岸擁壁部からブルドーザーで国道に押落し、ショベルでダンプトラックに積込み国道十日町寄り100mの川側崖下、および300m小千谷寄りの旧材料運搬線用切取部分に捨てた。

しかし、現地の石垣の高さをみると、実際には5m内外の高低差に見える。

つまり、勾配も15‰内外であって、鉄道としても常識的な線形となるのだ。

これらのことを現地で感じたので、ここに追記する。