まず、最初に

前回の記事で重要なことを書き忘れていたので、その補足から。このキーボードですが、裏面はシールになっており、保護紙を剥がして貼り付けられるようになっています。ですから、板状のものに貼ってしまえば固定自体は難しくなさそうです。

さて、もうひとつの買い物はSilabsのSLIC(Si3215)の評価ボードです。SLICとはSubscriber Loop Interface Circuitのことで、簡単に言ってしまえばISDN TAとかVoIPルータなんかのアナログポートを実現するのに使われる回路のことです。一昔前はアナログ回線インタフェースであるSLIC部分と、A-Law/u-Law圧縮/伸長するコーデック部分のチップは別々になっていたんですが、今はワンチップになっているようです。おまけにDC/DCコンバータ機能ももっており、オープン時のDC 48Vとか鳴動時に必要なAC 75Vとかまで作ってくれるんで、3.3V/5Vさえ用意すれば良く、12Vとか24Vとかを準備する必要もありません。

と、まぁ、そんな事を知ったのは先日 FMチューナの参考資料としてSilabsのSi4702/03について調べていた時に、ついでにSLIC製品の紹介ページを覗いてみた時のことでした。このようにSLICチップはかなりの進化をとげ、高機能になっているのですが、それでもシロウトが使うにはいくつかの関門があるようでした。

- SLICと電話機とを直結できるわけではなく、ディスクリートな回路も必要

- Digikeyではバラ売りしていない。Mouserならバラでも買えそう。

- 内部にレジスタが100個くらいある。正しく設定するにはかなりの勉強が必要?

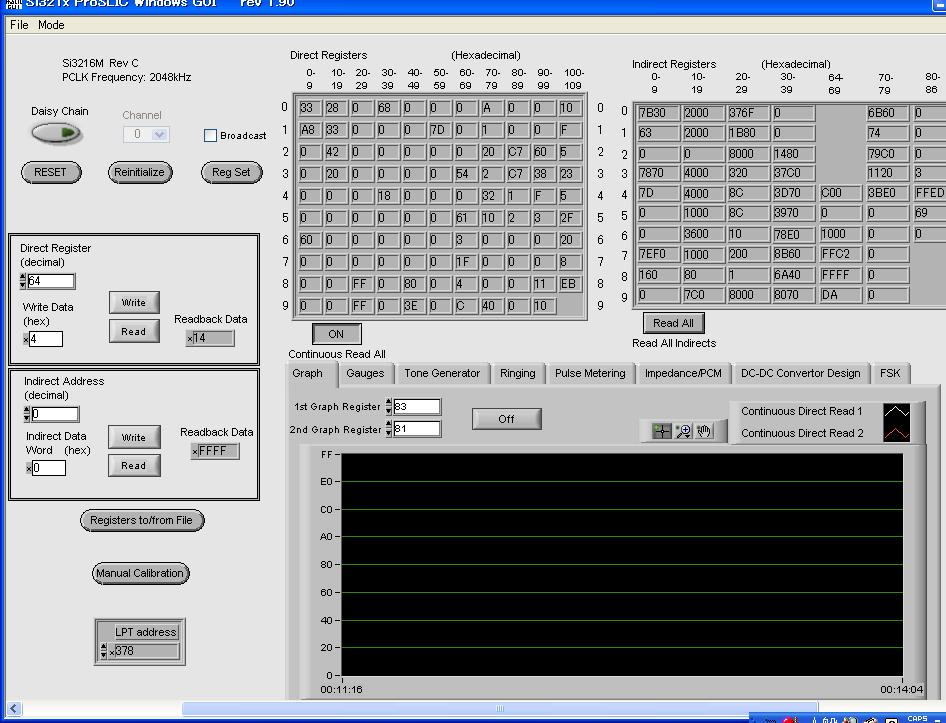

と、いったところです。しかし、Silabsでは評価ボードを用意しており、PCにLPTポートを使って接続することで、電話機の動作を確認したり、レジスタに設定する値の導出の簡易化ができるようになっているので、コイツを使えば詳しい勉強なんかしなくても、ある程度適当なレジスタ設定ができそうです。それになにより、この評価ボードは写真からわかるように親子基板の構成になっており、親基板でPCや測定機との接続機能を提供しており、SLICならびにその周辺回路は子基板の方に載っています。Silabsが供給している複数の種類のチップ毎に子基板が用意されており、親基板は共通化されているために、このような構成になっているのですが、わたしにとっては次のようなメリットがあります。

- SLIC周辺回路が子基板にあるので、自分で作らなくても済む

- 子基板をはずして、自作する親基板に載せ替えれば使えそう。コネクタも2.54mmピッチみたいだし

- AT91SAM7とは、制御インタフェースはSPI, 音声PCMはSSCにつなげられそう

はい、難しい回路を作る必要は無し。この基板を

Propoxで買ったMMnetSAM7xにつなげてやれば、それだけでSIP TAが実現できるんじゃないのか?! と、思い至った勢いで試しに買ってみました。お値段は MouserでもDigikeyでも同じ $150。ほんとは、DTMF検出機能をもったSi3216の評価ボードが欲しかったのですが、MouserにもDigikeyにも在庫が無かったので、Mouserに在庫があったDTMF検出機能無しのSi3215を購入しました。DTMF検出はソフトで実現するか、あとでやっぱしSi3216を買うかすることにします。

白い枠線に囲まれた区域の中央ちょっと左にあるのがSLICのSi3215です。左側の足が良くみえるのはSi3201という回線接続用のチップです。

しばらくは親ボードをPCにつなげてみて、どう使えばいいのかを調べてみることにします。