私の情報は、facebook twitter. を確認ください。「中華街を大切にする人」「ご利用する人」にはご協力をします。

何かご質問があれば、コメント欄 or sosamu@ya2.so-net.ne.jp にご連絡ください。

中華街は、中華街の魅力を、最近の中華街は中年おじさんの散策part2-ご覧ください。

私のもう一つの趣味、山登り(過去の記録をまとめています)。山好きおじさんの部屋 もご覧ください。

林芙美子記念館

大正11年(1922)に上京して以来、多くの苦労をしてきた芙美子は、昭和5年(1930)に落合の地に移り住み、昭和14年(1939)12月にはこの土地を購入し、新居を建設しはじめました。

芙美子は新居の建設のため、建築について勉強をし、設計者や大工を連れて京都の民家を見学に行ったり、材木を見に行くなど、思い入れは格別でした。山口文象設計によるこの家は、数寄屋造りのこまやかさが感じられる京風の特色と、芙美子らしい民家風のおおらかさをあわせもち、落ち着きのある住まいになっています。

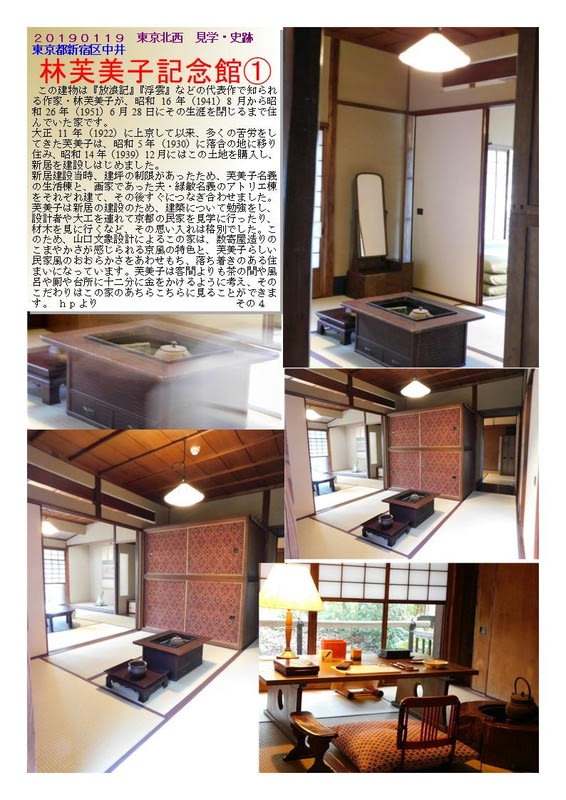

茶の間

掘りごたつ、釣り戸棚、二段押し入れ、収納式神棚、多くの小引出しなどを備えたこの部屋は、暮らしやすさを考えた一家団らんの場でした。ちゃぶ台を囲んで一家が集まる時、芙美子の母・キクは、常に右手床の間の床柱前に、大きな座布団を敷いて座ったそうです。

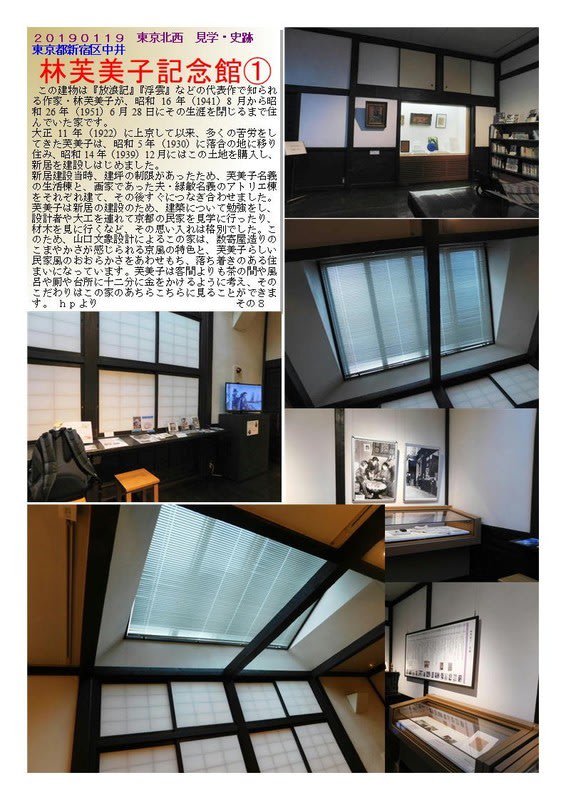

書斎

納戸として作られたこの部屋は、しばらくすると、書斎として使われるようになりました。納戸として作られたため、洋服入れ、物入れなどが作り付けられ、使いやすく出来上がっています。しかし、深い土庇、部屋の中から、半障子を通して廊下越しに北の小庭が見えるなど、納戸とは思えないような趣向が凝らされています。芙美子は熱中すると強度の近眼用眼鏡をはずし、顔を机につけるように執筆しました。

作品が仕上がると自分で掃除をし、普段は家人にもさわらせなかったそうです。

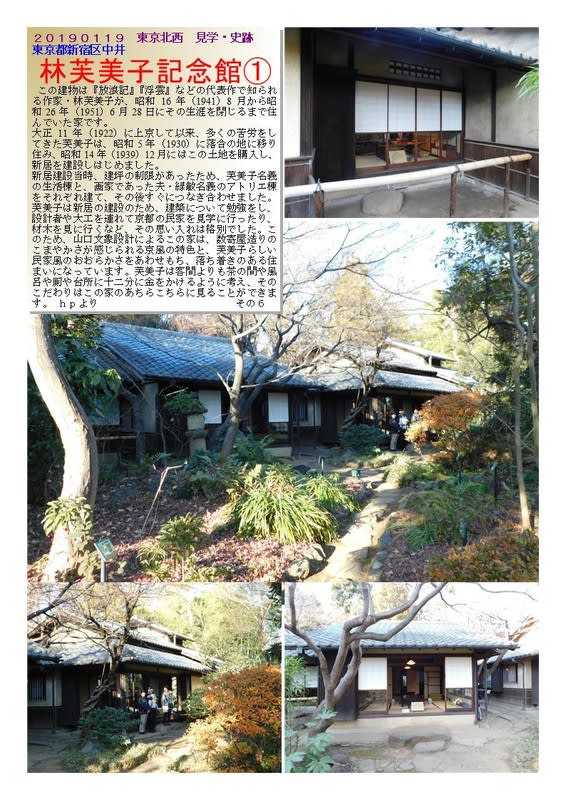

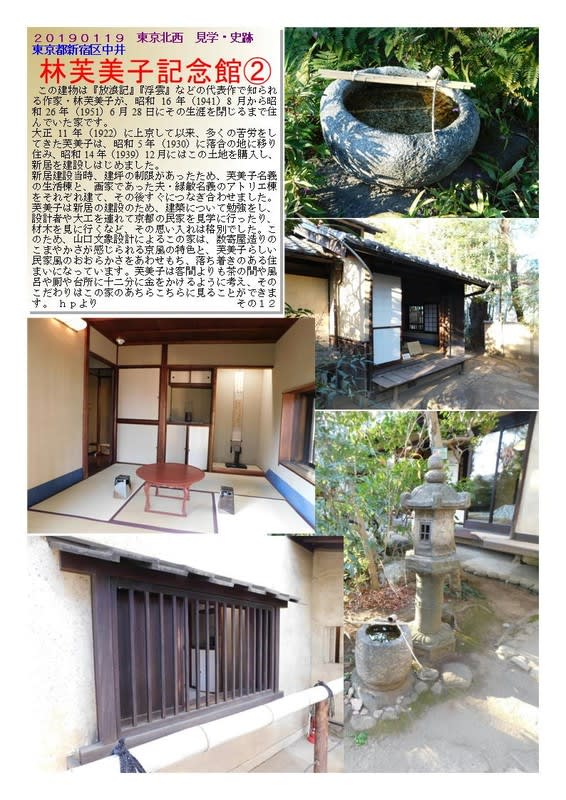

庭

芙美子生存中、この庭一面に孟宗竹が植えられていました。その死後、次第に竹は切られ、その面影は客間前の庭付近に見られるだけとなりました。このほか、寒椿、ざくろ、かるみや、おおさかづきもみじなど、芙美子が愛した木々がこの庭にも植えられました。

小間

奥の棚に小さな仏壇が置かれたこの部屋は芙美子の母・キクが使っていました。しかし、男性の書生がいるときにはその寝室にもなりました。また、客間がいっぱいになったり、ひき会わせたくない客がぶつかると、客間としても使われました。

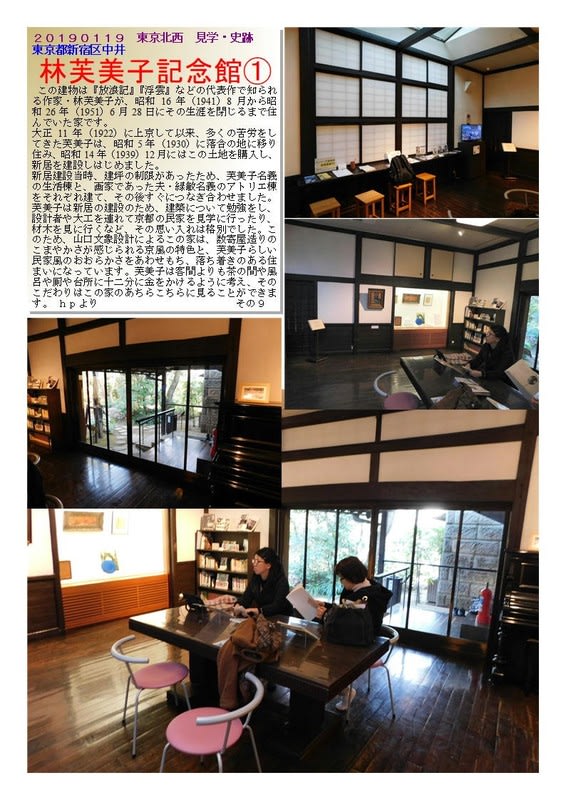

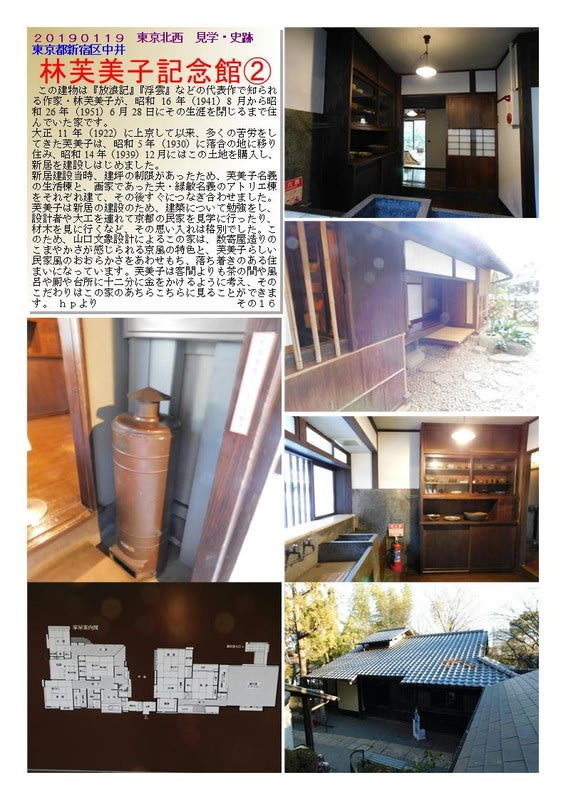

アトリエ(現展示室)

画家であった夫・緑敏のために作られました。

https://www.regasu-shinjuku.or.jp/rekihaku/fumiko/101069/ より

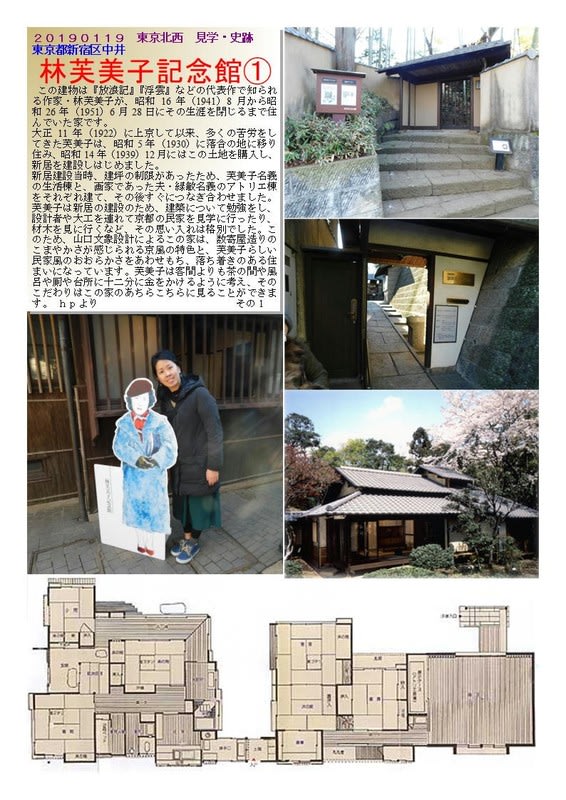

20190119 東京北西 見学・史跡

東京都新宿区中井

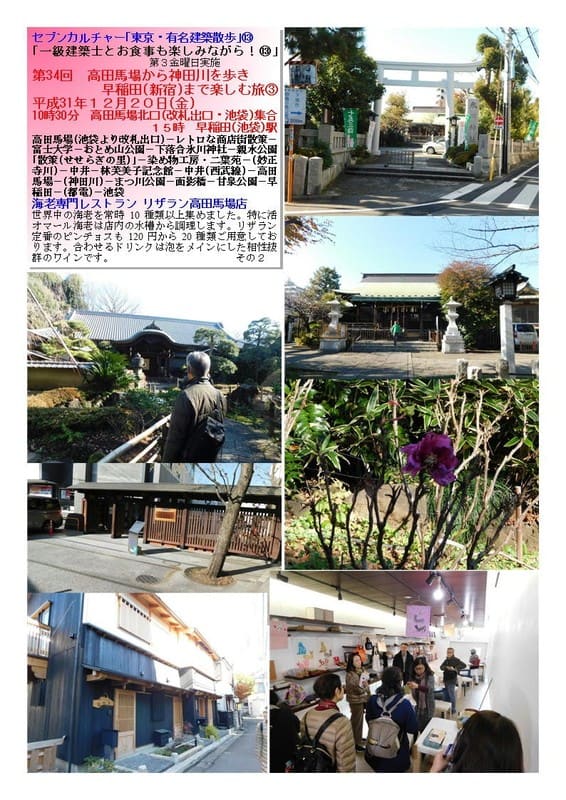

林芙美子記念館①

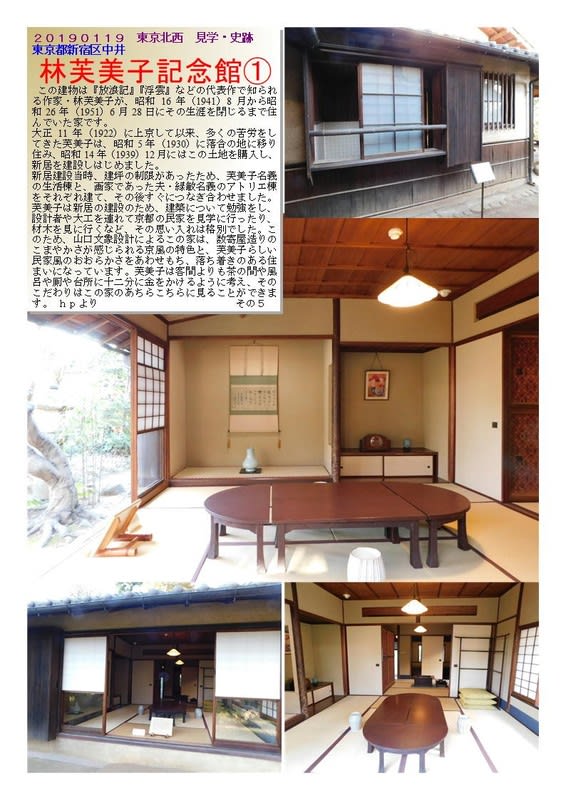

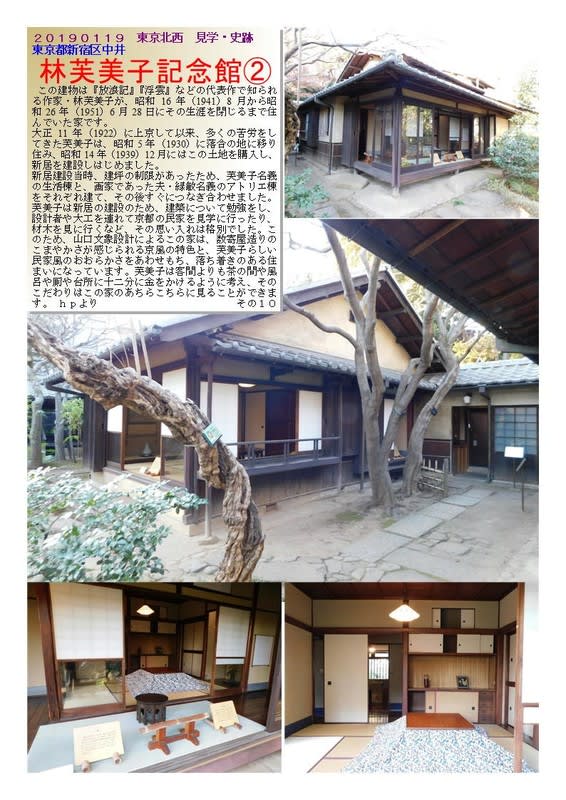

この建物は『放浪記』『浮雲』などの代表作で知られる作家・林芙美子が、昭和16年(1941)8月から昭和26年(1951)6月28日にその生涯を閉じるまで住んでいた家です。

大正11年(1922)に上京して以来、多くの苦労をしてきた芙美子は、昭和5年(1930)に落合の地に移り住み、昭和14年(1939)12月にはこの土地を購入し、新居を建設しはじめました。

新居建設当時、建坪の制限があったため、芙美子名義の生活棟と、画家であった夫・緑敏名義のアトリエ棟をそれぞれ建て、その後すぐにつなぎ合わせました。

芙美子は新居の建設のため、建築について勉強をし、設計者や大工を連れて京都の民家を見学に行ったり、材木を見に行くなど、その思い入れは格別でした。このため、山口文象設計によるこの家は、数寄屋造りのこまやかさが感じられる京風の特色と、芙美子らしい民家風のおおらかさをあわせもち、落ち着きのある住まいになっています。芙美子は客間よりも茶の間や風呂や厠や台所に十二分に金をかけるように考え、そのこだわりはこの家のあちらこちらに見ることができます。 hpより

0190119 東京北西 見学・史跡

東京都新宿区中井

林芙美子記念館②

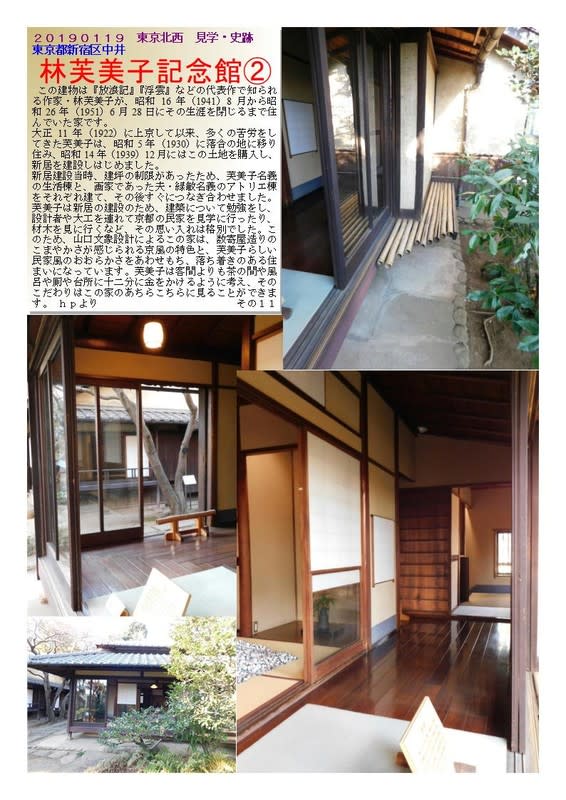

この建物は『放浪記』『浮雲』などの代表作で知られる作家・林芙美子が、昭和16年(1941)8月から昭和26年(1951)6月28日にその生涯を閉じるまで住んでいた家です。

大正11年(1922)に上京して以来、多くの苦労をしてきた芙美子は、昭和5年(1930)に落合の地に移り住み、昭和14年(1939)12月にはこの土地を購入し、新居を建設しはじめました。

新居建設当時、建坪の制限があったため、芙美子名義の生活棟と、画家であった夫・緑敏名義のアトリエ棟をそれぞれ建て、その後すぐにつなぎ合わせました。

芙美子は新居の建設のため、建築について勉強をし、設計者や大工を連れて京都の民家を見学に行ったり、材木を見に行くなど、その思い入れは格別でした。このため、山口文象設計によるこの家は、数寄屋造りのこまやかさが感じられる京風の特色と、芙美子らしい民家風のおおらかさをあわせもち、落ち着きのある住まいになっています。芙美子は客間よりも茶の間や風呂や厠や台所に十二分に金をかけるように考え、そのこだわりはこの家のあちらこちらに見ることができます。 hpより

施設案内東京-81 新宿区立佐伯祐三アトリエ記念館

施設案内東京-80 新宿区立中村彝アトリエ記念館

施設案内東京-79 新宿区立漱石山房記念館

施設案内東京-78 仙川・要町・高松コース モンパルナスの軌跡と古き神社を巡る

施設案内東京-77 池袋西口界隈

施設案内東京-76 南長崎ニコニコ商店街

施設案内東京-75 二葉苑

施設案内東京-74 不思議ワールドコース 池袋本町

施設案内東京-73 目白・西池袋コース 歴史的建造物を巡る

施設案内東京-72 薬王院

施設案内東京-71 立教学院展示館

施設案内東京-70 立教大学

施設案内東京-69 BOOK CAFE

施設案内東京-68 いろは会商店街

施設案内東京-67 えびす製菓 本店

施設案内東京-66 お札と切手の博物館

施設案内東京-65 カキモリ 蔵前

施設案内東京-64 キラキラ橘商店街

施設案内東京-63 しばられ地蔵 業平山 南蔵院

施設案内東京-62 ジョイフル三ノ輪商店街

施設案内東京-61 すみだ水族館

施設案内東京-60 すみだ北斎美術館

施設案内東京-59 たばこと塩の博物館

施設案内東京-58 ねぎし三平堂

施設案内東京-57 延命寺

施設案内東京-56 下谷七福神

施設案内東京-55 下谷周辺

施設案内東京-54 下谷神社

施設案内東京-53 花王ミュージアム

施設案内東京-52 葛飾区郷土と天文の博物館

施設案内東京-51 乾燥木材工芸資料館

「東京施設案内 0~50」

施設案内東京-50 丸石ビルディング

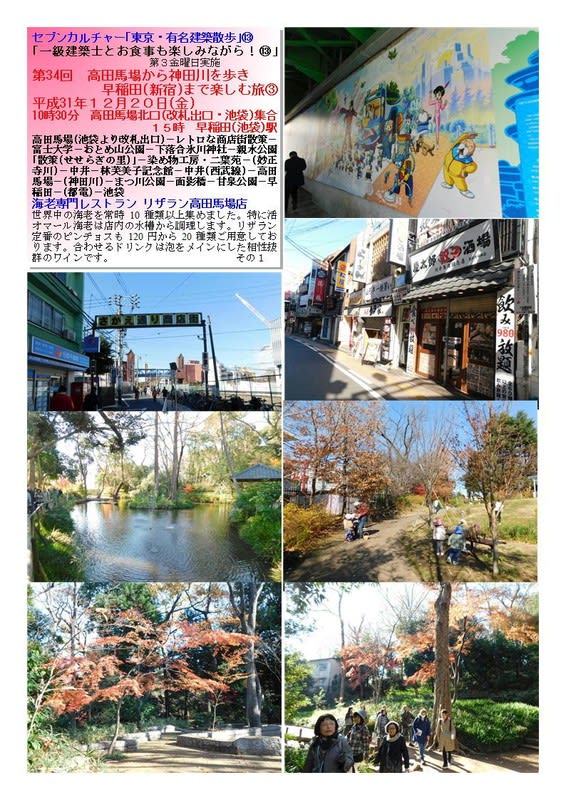

セブンカルチャー「東京・有名建築散歩」⑬

「一級建築士とお食事も楽しみながら!⑬」

第3金曜日実施

第34回 高田馬場から神田川を歩き

早稲田(新宿)まで楽しむ旅③

平成31年12月20日(金)

10時30分 高田馬場北口(改札出口・池袋)集合15時 早稲田(池袋)駅

高田馬場(池袋より改札出口)-レトロな商店街散策-富士大学-おとめ山公園-下落合氷川神社-親水公園「散策(せせらぎの里)」-染め物工房・二葉苑-(妙正寺川)-中井-林芙美子記念館-中井(西武線)-高田馬場-(神田川)-まつ川公園-面影橋-甘泉公園-早稲田-(都電)-池袋

海老専門レストラン リザラン高田馬場店

世界中の海老を常時10種類以上集めました。特に活オマール海老は店内の水槽から調理します。リザラン定番のピンチョスも120円から20種類ご用意しております。合わせるドリンクは泡をメインにした相性抜群のワインです。

第34回 高田馬場から神田川を歩き新宿まで楽しむ旅③ セブンカルチャー「東京・有名建築散歩」⑬

海老専門レストラン リザラン高田馬場店 第34回 高田馬場から神田川を歩き新宿まで楽しむ旅③ セブンカルチャー「東京・有名建築散歩」⑬

2次会 ふくろ 美久仁小路店 第34回 高田馬場から神田川を歩き新宿まで楽しむ旅③ セブンカルチャー「東京・有名建築散歩」⑬ 食事記録

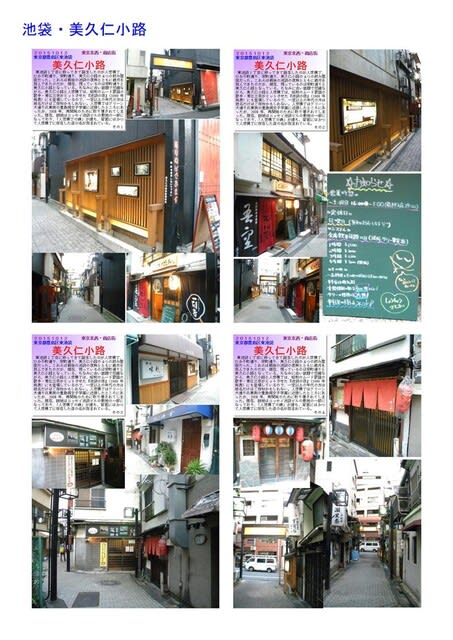

美久仁小路の歴史