日本には、アメリカや支那や朝鮮には無いものがある。

日本人には、当たり前すぎて気付かない面が多い。

対米戦争で主として戦争を行ったのは、アメリカである。

支那大陸、ビルマ戦線のイギリス軍と南方の豪州軍、

終戦間際のソ連の参戦、これは、禿げたかの様相で、北方領土が武力で

奪取された。

朝鮮併合など日本国の領土への執着は強くは無い。

自衛戦争であると、アメリカ議会で、マッカーサーが述べた通りである。

今も、中共、朝鮮が批判するのは、多分に政治的意図を含んでいる。

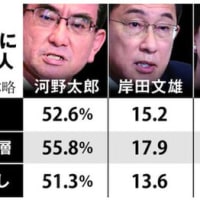

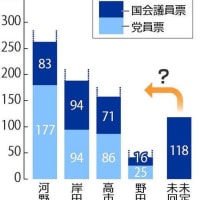

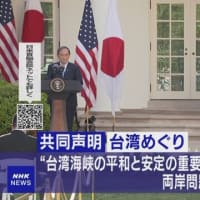

日米関係で、アメリカの思惑と日本人の感情が問題となる。

靖国神社参拝で、制止していたのは、アメリカであると認識された。

中共、朝鮮の活動もアメリカを舞台に演じられてきた。

オバマ政権と安倍政権とのすきま風が言われている。

米国メデイアが報道すれば、日本の危機感が高まる。

ケネデイ駐日大使の発言も日米の溝を深めた。

日米関係が、困難な状態であると言う認識は日本人に共通であると感じるが、

今後を考えると、従来の方針には無理があると思う。

日本人はアメリカを許していない

http://blog.goo.ne.jp/2005tora/e/1eb047f1c6cae57175dc423e89488683

◆『日本人はアメリカを許していない』 西尾幹二(著)

◆限定戦争と全体戦争

も うひとつ忘れてならないのは、第二次大戦の緒戦における日本軍の行動の不審さである。これは、われわれがどう考えても、歴史を考えるたびに不思議でならな い点だ。一九四一年七月、日本軍が南部仏領インドシナに進駐したとき、時の日本政府は、アメリカの経済封鎖による報復を予想していない。

さ らに、南方諸島を日本は破竹の勢いで攻撃したわけであるが、アメリカがやがて総力を挙げて反撃に出てくるであろうということも計算に入れていなかった。シ ンガポールを落としたところで、英米側は停戦を提示してくるのではないか、あるいは少なくともそういう有利なかたちで戦争を終結させ、日本は地歩を固める ことができるのではないかと考えたふしがある。

とてもではないが、自国の国力を考えたときに、英米と戦えるだけの潜在パワーがな いということはよくよく分かる。中国大陸での戦争が泥沼に入っているときでも、日本は一方では中国のいろいろな関係者に協力してもらいながらかろうじて中 国での戦争をした。日本と中国が戦ったのでは必ずしもない。日中戦争という言葉が間違いである。中国大陸において日本と他の欧米列強がぶつかったというこ となのだ。

したがって、他の欧米列強の側に中国人の将軍がいれば、中国人の兵隊もいる。日本の側にも中国人の将軍がいれば、中国人 の兵隊もいる。そして、それぞれの陣営を支援する中国人の商業資本があった。要するに、日中戦争というと日本が独立主権国家の中国を攻撃したのだというふ うに考える人が多いかもしれないが、じつはそうではない。

あれは、欧米列強を含む、世界の列強が中国のぶんどり合戦をし、それに苛立った日本が深入りをしたという話にすぎない。したがって、もし日本を支持した南京政府が日本政府の傀儡だと言うのであれば、蒋介石は紛れもなく英米の傀儡にすぎない。それははっきりしている。

とにかく、日本側としては、どこまでも限定戦争でいけるつもりだったのではないか、そこに戦間期での欧米側の戦争観のルールの変更を見誤った日本の判断ミスがあるのではないか、という気がしてならないのである。

つ まり、シンガポールを落としたところで停戦ができる。たとえば、真珠湾攻撃で機先を制することで、やがてアメリカ側が構えていた罠にはまって、彼らが総力 を挙げて日本に反撃してくるであろう、チャンス到来とばかりアメリカは待ち構えていた全勢力投入の機を利用してやってくるだろうと、そのことが分かってい たら、日本は真珠湾を攻撃するなどという愚を犯さなかったはずである。

ところが、その攻撃、緒戦の奇襲作戦というものに対して、日本側に は、これによってアメリカは怯んで、たじろいでしまうであろうという高を括った考え方も非常に根強くあったと言われる。繁栄しているアメリカのような国は 戦争はしたくないのだ、イギリスもアメリカも、もう戦争には疲れていて、自分たちの平和主義ムードに現を抜かしている、享楽主義的、快楽主義的な欧米人 は、日本の一撃にあったら、おそらく怯んで、停戦条約を示すであろうという、相手の心が見えない、ある意味では軽率きわまる態度で日本は立ち向かった一面 があったことは間違いない。

大胆とも臆病とも言えるこの不思議な日本の緒戦における行動は、結局、第一次世界大戦で全体戦争を経験した西 欧世界の現実にふれなかった、ある種の感覚のずれではないかという気がしてならないのである。第二次大戦でも日本は全面戦争に参加するつもりが最初からな く、今度も第一次大戦と同様に、局地戦争・限定戦争で片づくのではないかという、そういう見込みで開戦に踏み切った一面があるのではないだろうか。

ところが、大事なことは、アメリカやイギリスはいわゆる戦いのルールを第一次大戦と第二次大戦のあいだにがらりと変えていたという事情がある。そこに、日本の誤算があったと私には思えてならない。

つ まり、日本からすれば、戦争のルールを変えられてしまっていたということである。最初の戦争観、すなわち限定戦争と称するものを国際公法は認めていて、否 定されたことは一度もない。戦争はどこまでも政治の手段と考えられていた。したがって、賠償を取ったり、領土を奪ったりする、いわばスポーツのゲームのよ うなものとして戦争が位置づけられていた。そういう戦争観は東洋にはもともとなかった。日本はそれを勉強し、身につけて日清・日露を戦った。

言 いかえれば、こういうことである。日本は幕末に薩摩がイギリス艦隊に砲撃される。あのとき、さんざん大砲を撃ち込まれていながら、薩摩藩は莫大なおカネを 取られている。それから、下関でも英米仏蘭の連合艦隊と戦争になり、大砲を撃ち込まれ、敗北している。しかも賠償金を求められている。

そ れで日本は初めて、戦争でカネが取れるというリアリスティックな現実を目前に見た。とすれば、なんとしても勝たなければいけない。負ければ名誉だけでな く、実利も奪われる。自分の力を示すことで相手から名実ともに勝ちとるのが正しいのだという西洋のやり方というものは、東洋にいままでなかった考え方なの であるが、それをここで導入し、アジアでいち早く日本が先鞭をつけたのである。

中国と日本を考えたときに、いちばん大きな違いは、日本は 武家社会であり、軍事力の意義について官僚国家であった中国よりも敏感であったということである。そして、中国は眠っていた。したがって、たとえば福沢諭 吉は、日清戦争に対して好戦論者であった。その動機のひとつは、こういうことだ。

眠れるアジアのなかで、黙っていれば世界の目は中国をア ジアの中心と見なして行動するであろう。現実に、中国が四分五裂の状態になり、列強の分割の対象になっているのは、中国がアジアの中心であるからで、この アジアの中心をばらばらにしてしまえば、残りのアジアはヨーロツパ側の制圧下におかれるという考え方があったためである。それに対して日本はなんとしても 抵抗しなければいけないと福沢は考えたのである。

歴史的に、西洋人、いまのア人リカ人もそうだが、彼らの頭のなかでは、常に中国がアジアの代表であり、日本ではない。どうしても印象として中国に目がいってしまう。

そ れに対し、福沢諭吉は、日本が眠れる中国とはまったく違った、活力のある国家として、文明国として、文明ここにありという意気を示す必要があると考えた。 もはや中国は文明国ではない。中国よりも日本のほうが文明度が高い国だということを欧米諸国に知らしめるために、戦争に踏み切る必要があると説いた。

つまり、そのときは武力が、戦争に勝つことが、より文明度の高さを証明する手段であった。時代がそういう時代だったのである。これが福沢諭吉の好戦論の論拠である。失敗すれば、日本は治外法権その他の不平等条約の撤廃をしてもらえないという事情があったからでもある。

一 八八四年一明治十七年一にフランスがベトナムに入ったとき、ベトナムは中国の植民地であったが、その属国だったベトナムがフランスにいいようにされるのに 中国(清朝)は何ひとつ抵抗できなかった。それを目前に見た日本は、こんな中国を中心にしたアジアでは駄目だと考える。アジアの中心は中国ではない。ここ にもうひとつ有力な文明国があるということを世界に知らしめる必要がある。さもなければ自分が危ない。

それまで限定戦争、西洋で考えているような賠償と領土を手に入れるのが最大の目的で、戦争をゲームのようにして行う西洋的戦争観というものは東洋にはまったくなかった。これでは駄目だ、彼らと対抗するにはどうしたらよいか、日本は真剣に考えた。

眠 れる中国が西欧に侵される姿を見ながら日本は西洋からこの第一番目の戦争観、限定戦争観を学び、それによって日清・日露をかろうじて戦いぬいたと言える。 そして、第一次大戦も日本だけはこれでなんとか成功し、第二次世界大戦まで、その同じ考えでずっと来てしまっていたのではないか。つまり、真珠湾攻撃まで 同じ意識でいたのではないだろうか。

しかし、明らかに欧米側は、戦間期に戦争のルールを変えているのである。これが、イギリスからアメリカヘ覇権が移動する微妙な時期と重なっている。同時に、アメリカは戦争を政治の手段として考える戦争観ではなく、平和の絶対価値を振りかざす挙に出た。

ヨー ロッパ人が、自らゲームのようにして戦争行為を当然視していたにもかかわらず、アメリカが戦争は文明に対する破壊であり、人類に対する犯罪だというよう な、第二次大戦以降、今日われわれはそういう戦争観に慣れ親しんでいるわけだが、それまでとはぜんぜん違った道徳主義、正義の平和論というものを持ち出し た。

しかもそれが、日本から見れば、英米の仮面であって、持てる国である英米が、持たざる国である日本を抑えつけるのに便利な、彼らに都合のいい理論だというふうにしか見えなかったし、また事実そういう側面があった。

口で正義を言い、裏で不正を行う。たとえばアメリカは日本に、満州の門戸開放を正義であると言いながら、自国の権益を第一に考えていて、中南米の門戸開放を許さない。東ヨーロッパの民族自決を正義としながら、アジア・アフリカにはいかなる民族自決も許さない。

も のごとのルールの変更がいかに自分勝手であるかは、アメリカという国の最近の動きを見ていても分かる。いまの貿易摩擦を見ていても、アメリカは好きなよう にどんどんルールを変える。いちばん最初の日米繊維交渉のときから、今日までの変化を思い出してほしい。これはある意味では手に負えない。

た とえば、自動車摩擦のときには自主規制をやらされ、それでも日本の黒字が減らないと分かると、日米構造協議で、日本の文化の構造にまで手を入れる。それで もうまくいかないと、今度は数値目標設定などということを言い出す。アメリカはどんどんルールを変える。どこまでもエゴイスティツクで、自国中心の、自国 の利益を絶対第一に置いている国である。(P95~P101)

日本人には、当たり前すぎて気付かない面が多い。

対米戦争で主として戦争を行ったのは、アメリカである。

支那大陸、ビルマ戦線のイギリス軍と南方の豪州軍、

終戦間際のソ連の参戦、これは、禿げたかの様相で、北方領土が武力で

奪取された。

朝鮮併合など日本国の領土への執着は強くは無い。

自衛戦争であると、アメリカ議会で、マッカーサーが述べた通りである。

今も、中共、朝鮮が批判するのは、多分に政治的意図を含んでいる。

日米関係で、アメリカの思惑と日本人の感情が問題となる。

靖国神社参拝で、制止していたのは、アメリカであると認識された。

中共、朝鮮の活動もアメリカを舞台に演じられてきた。

オバマ政権と安倍政権とのすきま風が言われている。

米国メデイアが報道すれば、日本の危機感が高まる。

ケネデイ駐日大使の発言も日米の溝を深めた。

日米関係が、困難な状態であると言う認識は日本人に共通であると感じるが、

今後を考えると、従来の方針には無理があると思う。

日本人はアメリカを許していない

http://blog.goo.ne.jp/2005tora/e/1eb047f1c6cae57175dc423e89488683

◆『日本人はアメリカを許していない』 西尾幹二(著)

◆限定戦争と全体戦争

も うひとつ忘れてならないのは、第二次大戦の緒戦における日本軍の行動の不審さである。これは、われわれがどう考えても、歴史を考えるたびに不思議でならな い点だ。一九四一年七月、日本軍が南部仏領インドシナに進駐したとき、時の日本政府は、アメリカの経済封鎖による報復を予想していない。

さ らに、南方諸島を日本は破竹の勢いで攻撃したわけであるが、アメリカがやがて総力を挙げて反撃に出てくるであろうということも計算に入れていなかった。シ ンガポールを落としたところで、英米側は停戦を提示してくるのではないか、あるいは少なくともそういう有利なかたちで戦争を終結させ、日本は地歩を固める ことができるのではないかと考えたふしがある。

とてもではないが、自国の国力を考えたときに、英米と戦えるだけの潜在パワーがな いということはよくよく分かる。中国大陸での戦争が泥沼に入っているときでも、日本は一方では中国のいろいろな関係者に協力してもらいながらかろうじて中 国での戦争をした。日本と中国が戦ったのでは必ずしもない。日中戦争という言葉が間違いである。中国大陸において日本と他の欧米列強がぶつかったというこ となのだ。

したがって、他の欧米列強の側に中国人の将軍がいれば、中国人の兵隊もいる。日本の側にも中国人の将軍がいれば、中国人 の兵隊もいる。そして、それぞれの陣営を支援する中国人の商業資本があった。要するに、日中戦争というと日本が独立主権国家の中国を攻撃したのだというふ うに考える人が多いかもしれないが、じつはそうではない。

あれは、欧米列強を含む、世界の列強が中国のぶんどり合戦をし、それに苛立った日本が深入りをしたという話にすぎない。したがって、もし日本を支持した南京政府が日本政府の傀儡だと言うのであれば、蒋介石は紛れもなく英米の傀儡にすぎない。それははっきりしている。

とにかく、日本側としては、どこまでも限定戦争でいけるつもりだったのではないか、そこに戦間期での欧米側の戦争観のルールの変更を見誤った日本の判断ミスがあるのではないか、という気がしてならないのである。

つ まり、シンガポールを落としたところで停戦ができる。たとえば、真珠湾攻撃で機先を制することで、やがてアメリカ側が構えていた罠にはまって、彼らが総力 を挙げて日本に反撃してくるであろう、チャンス到来とばかりアメリカは待ち構えていた全勢力投入の機を利用してやってくるだろうと、そのことが分かってい たら、日本は真珠湾を攻撃するなどという愚を犯さなかったはずである。

ところが、その攻撃、緒戦の奇襲作戦というものに対して、日本側に は、これによってアメリカは怯んで、たじろいでしまうであろうという高を括った考え方も非常に根強くあったと言われる。繁栄しているアメリカのような国は 戦争はしたくないのだ、イギリスもアメリカも、もう戦争には疲れていて、自分たちの平和主義ムードに現を抜かしている、享楽主義的、快楽主義的な欧米人 は、日本の一撃にあったら、おそらく怯んで、停戦条約を示すであろうという、相手の心が見えない、ある意味では軽率きわまる態度で日本は立ち向かった一面 があったことは間違いない。

大胆とも臆病とも言えるこの不思議な日本の緒戦における行動は、結局、第一次世界大戦で全体戦争を経験した西 欧世界の現実にふれなかった、ある種の感覚のずれではないかという気がしてならないのである。第二次大戦でも日本は全面戦争に参加するつもりが最初からな く、今度も第一次大戦と同様に、局地戦争・限定戦争で片づくのではないかという、そういう見込みで開戦に踏み切った一面があるのではないだろうか。

ところが、大事なことは、アメリカやイギリスはいわゆる戦いのルールを第一次大戦と第二次大戦のあいだにがらりと変えていたという事情がある。そこに、日本の誤算があったと私には思えてならない。

つ まり、日本からすれば、戦争のルールを変えられてしまっていたということである。最初の戦争観、すなわち限定戦争と称するものを国際公法は認めていて、否 定されたことは一度もない。戦争はどこまでも政治の手段と考えられていた。したがって、賠償を取ったり、領土を奪ったりする、いわばスポーツのゲームのよ うなものとして戦争が位置づけられていた。そういう戦争観は東洋にはもともとなかった。日本はそれを勉強し、身につけて日清・日露を戦った。

言 いかえれば、こういうことである。日本は幕末に薩摩がイギリス艦隊に砲撃される。あのとき、さんざん大砲を撃ち込まれていながら、薩摩藩は莫大なおカネを 取られている。それから、下関でも英米仏蘭の連合艦隊と戦争になり、大砲を撃ち込まれ、敗北している。しかも賠償金を求められている。

そ れで日本は初めて、戦争でカネが取れるというリアリスティックな現実を目前に見た。とすれば、なんとしても勝たなければいけない。負ければ名誉だけでな く、実利も奪われる。自分の力を示すことで相手から名実ともに勝ちとるのが正しいのだという西洋のやり方というものは、東洋にいままでなかった考え方なの であるが、それをここで導入し、アジアでいち早く日本が先鞭をつけたのである。

中国と日本を考えたときに、いちばん大きな違いは、日本は 武家社会であり、軍事力の意義について官僚国家であった中国よりも敏感であったということである。そして、中国は眠っていた。したがって、たとえば福沢諭 吉は、日清戦争に対して好戦論者であった。その動機のひとつは、こういうことだ。

眠れるアジアのなかで、黙っていれば世界の目は中国をア ジアの中心と見なして行動するであろう。現実に、中国が四分五裂の状態になり、列強の分割の対象になっているのは、中国がアジアの中心であるからで、この アジアの中心をばらばらにしてしまえば、残りのアジアはヨーロツパ側の制圧下におかれるという考え方があったためである。それに対して日本はなんとしても 抵抗しなければいけないと福沢は考えたのである。

歴史的に、西洋人、いまのア人リカ人もそうだが、彼らの頭のなかでは、常に中国がアジアの代表であり、日本ではない。どうしても印象として中国に目がいってしまう。

そ れに対し、福沢諭吉は、日本が眠れる中国とはまったく違った、活力のある国家として、文明国として、文明ここにありという意気を示す必要があると考えた。 もはや中国は文明国ではない。中国よりも日本のほうが文明度が高い国だということを欧米諸国に知らしめるために、戦争に踏み切る必要があると説いた。

つまり、そのときは武力が、戦争に勝つことが、より文明度の高さを証明する手段であった。時代がそういう時代だったのである。これが福沢諭吉の好戦論の論拠である。失敗すれば、日本は治外法権その他の不平等条約の撤廃をしてもらえないという事情があったからでもある。

一 八八四年一明治十七年一にフランスがベトナムに入ったとき、ベトナムは中国の植民地であったが、その属国だったベトナムがフランスにいいようにされるのに 中国(清朝)は何ひとつ抵抗できなかった。それを目前に見た日本は、こんな中国を中心にしたアジアでは駄目だと考える。アジアの中心は中国ではない。ここ にもうひとつ有力な文明国があるということを世界に知らしめる必要がある。さもなければ自分が危ない。

それまで限定戦争、西洋で考えているような賠償と領土を手に入れるのが最大の目的で、戦争をゲームのようにして行う西洋的戦争観というものは東洋にはまったくなかった。これでは駄目だ、彼らと対抗するにはどうしたらよいか、日本は真剣に考えた。

眠 れる中国が西欧に侵される姿を見ながら日本は西洋からこの第一番目の戦争観、限定戦争観を学び、それによって日清・日露をかろうじて戦いぬいたと言える。 そして、第一次大戦も日本だけはこれでなんとか成功し、第二次世界大戦まで、その同じ考えでずっと来てしまっていたのではないか。つまり、真珠湾攻撃まで 同じ意識でいたのではないだろうか。

しかし、明らかに欧米側は、戦間期に戦争のルールを変えているのである。これが、イギリスからアメリカヘ覇権が移動する微妙な時期と重なっている。同時に、アメリカは戦争を政治の手段として考える戦争観ではなく、平和の絶対価値を振りかざす挙に出た。

ヨー ロッパ人が、自らゲームのようにして戦争行為を当然視していたにもかかわらず、アメリカが戦争は文明に対する破壊であり、人類に対する犯罪だというよう な、第二次大戦以降、今日われわれはそういう戦争観に慣れ親しんでいるわけだが、それまでとはぜんぜん違った道徳主義、正義の平和論というものを持ち出し た。

しかもそれが、日本から見れば、英米の仮面であって、持てる国である英米が、持たざる国である日本を抑えつけるのに便利な、彼らに都合のいい理論だというふうにしか見えなかったし、また事実そういう側面があった。

口で正義を言い、裏で不正を行う。たとえばアメリカは日本に、満州の門戸開放を正義であると言いながら、自国の権益を第一に考えていて、中南米の門戸開放を許さない。東ヨーロッパの民族自決を正義としながら、アジア・アフリカにはいかなる民族自決も許さない。

も のごとのルールの変更がいかに自分勝手であるかは、アメリカという国の最近の動きを見ていても分かる。いまの貿易摩擦を見ていても、アメリカは好きなよう にどんどんルールを変える。いちばん最初の日米繊維交渉のときから、今日までの変化を思い出してほしい。これはある意味では手に負えない。

た とえば、自動車摩擦のときには自主規制をやらされ、それでも日本の黒字が減らないと分かると、日米構造協議で、日本の文化の構造にまで手を入れる。それで もうまくいかないと、今度は数値目標設定などということを言い出す。アメリカはどんどんルールを変える。どこまでもエゴイスティツクで、自国中心の、自国 の利益を絶対第一に置いている国である。(P95~P101)

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます