現実の安保、戦場は何処なんだろう?

幾多の戦場で新兵器の威力を見たが、今後を制する新兵器は何だろう?

現実を論議するとは、戦場と新兵器を語ることに他ならない。

旧来の戦争感はまったくもって、あてにはならない。

常識と言うのも、そうした戦場と新兵器の延長線上にあるのであろう。

可能性に触れるのも有効な考え方である。

ロシア、中国、北朝鮮、韓国など周辺諸国はいずれも独裁国家か、独裁傾向が強い

日本の政治体制は、極めて独裁国家群に恵まれている。

強力な指導体制が必須な事態と、看過する。国内の異分子は極めて有害である。

筆者のソフトパワーが高名になった切欠は、オーストラリアの政治が最初だと聞いている。

中国の侵略にオーストラリアが腹を立てていると言う事であった。

中国などは、宣伝戦が得意であって、今も継続中と認識している。

天安門、文化大革命、毛語録が、アキレス腱となっている。

ソフトパワーとは、軍事力を伴わない侵略行為と決め付けてよいだろうか?

言い換えれば、情報戦と言う事になる。

比較的強国は、情報戦が不得手である。相手の土俵に上がる理由は無いが、

解く術は、控えておくほうが良いと思う。

日本は、得意な戦場で新兵器を確保するが、上々である。

さて、それは、何処で、何を手にするべきなのだろう?

敵基地反撃能力、、、、そういう言い方も存在する。

集団的自衛権で、諸国連合軍として参戦する。

そうした方針もあり得る方策である。

2018.9.25 11:00更新

【正論】

現実逃避の安保論議は禁物だ 元駐米大使・加藤良三

https://www.sankei.com/column/news/180925/clm1809250004-n1.html

従来、中国の長期・戦略思考を褒める言葉に「何せ孫子の兵法の国だから」というのがある。戦わずして勝つ、これぞ極意という辺りが共感を呼ぶのだろう。しかし孫子の兵法は非戦論でも平和論でもない。兵法の名が示す通り軍事戦略論の一つに違いない。

すぐに干戈(かんか)を交えては自らの犠牲が多くなるので、時間をかけて相手を圧倒する戦力をじっくりと構築し、屈服させるという極めて慎重な軍拡論だと思う。そして勝った後の統治のあり方について特に述べるところはない。

≪日本で受けのいいソフトパワー≫

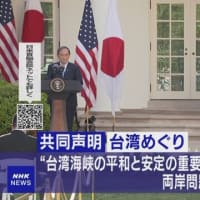

この兵法の現代性はどうなのだろう。近年、中国の南シナ海における一連の軍事動向や、軍要人の「台湾が火の海になる」などの言動は、周囲の注意や懸念をかき立てる類いのものであり、中国自身は孫子の兵法の効用をあまり感じていないのかもしれない。

日本で受けのいい言葉に「ソフトパワー」がある。軍事力という「ハードパワー」への対抗概念であるソフトパワーを充実させれば、軍事力は少なくて済むという感覚を示すものだろう。

ソフトパワーを最初に言い出したのはジョセフ・ナイ教授だったと思うが、アメリカの主要な有識者は安全保障政策面でハードパワーとソフトパワーを二者択一の関係だとは捉えていない。それらは両方相まって総合的「スマートパワー」をなすものであって、専(もっぱ)らソフトパワーによって戦わずに勝つという安保戦略があるという幻想は抱いていない。

冷戦を自由民主主義側が制するにあたってソフトパワーの効用が大きかったと多くの識者が認めている。当時、米欧の対ソ連戦略の3本柱は(1)NATO(北大西洋条約機構)(2)EC(欧州共同体)(3)CSCE(全欧安保協力会議。対ソ文化攻勢戦略の中核)だった。

NATOはハードパワー、CSCEはソフトパワー、ECはそのための欧州諸国の体幹強化の枠組みといえるだろう。この組み合わせの相乗効果は巨大だったが、その基盤においてパシフィスト志向はいたって希薄であった。

≪危急の際に頼れる国は造れるか≫

冷戦中1980年代の日本では「総合安全保障」の考え方が一時脚光を浴びた。必要最小限の自衛力に経済、経済協力、科学・技術、文化の力を総合して安保能力を高めるという考え方で至極まっとうなものではあるが、もともと安全保障は総合的、包括的であるに決まっている。それをわざわざ「総合的」などと銘打つのは、日本が本来なすべき防衛努力を回避するための理論構成ではないかということで、アメリカにはあまりアピールしなかった。

日米安保体制の下、「ごつい(ローバスト)」仕事はアメリカ、「やさしい(ビナイン)」仕事は日本という役割分担は中長期的に見て日米双方に利益をもたらして今日に至る。実際、最近まで日本の軍事力増強を懸念するアメリカの有識者は多かったし、アジア・太平洋にもそれに同調する声は強かった。

ソフトパワー外交というものがあるとして、難点はそれによって漠然と日本に好意的で有利な国際環境を醸成できても、危急存亡の際、日本のために血を流す国を(アメリカ以外に)造るだけの国際浸透力を期し難いことにある。

そういう国際社会の現実の下、日本では少なくとも「お目覚めコール」(ウエーク・アップ・コール)が鳴っていることに、多くの国民はとうに気付いていると思う。

要するに今、世論調査で4分の3の国民が現状に満足しているという国際的にもまれな幸せな状況を維持するなら、自己防衛力、「実力」のあるべき姿の議論を回避する安保論はありえないのだと思う。

≪防衛態勢考える好個の機会に≫

振り返れば、あれだけ難しい状況だった1957年に日本(岸信介内閣)が定めた「国防の基本方針」は、優れた先見性と今日性を持つ文書である。「方針」の枢要なポイントは、当時の日本のリーダーが「国力国情に応じ自衛のため必要な限度において、効率的な防衛力を漸進的に整備する」「外部からの侵略に対しては(国連が機能するまで)米国との安全保障体制を基調としてこれに対処する」としている点だ。

今日あるべき自己防衛力を論ずる基盤は変化している。サイバーや人工知能(AI)、宇宙などで、サイバー一つをとっても、使い方如何(いかん)によってソフトパワーでもハードパワーでもありうる。

筆者が現役の役人であった頃、例えば「個別的自衛権」発動の要件に関する国会質疑は(日本的美学に合うのかどうか知らないが)ほとんど「やあやあ、われこそは」で始まる戦争作法との整合性をいい大人が真剣に論じているがごとくであった。

アメリカにおけるトランプ政権誕生は、日本が基本に戻って日本にふさわしい抑制的、理性的防衛態勢をどうするか、タブーなしに論ずる好個の機会を提供しているのだと思う。(かとう りょうぞう)

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます