とっても聴きたい参加したいシンポジウム。

でも行かれなくって、とっても残念~~~~

行かれる方がおられたら、内容、ご感想、教えていただけたら嬉しいです~~~

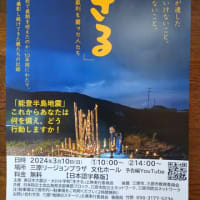

チラシはこちら ※画像クリックで拡大

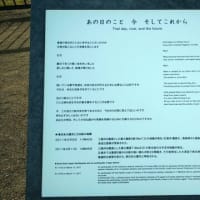

◆国際シンポジウム◆

問われる被爆地・被ばく国の役割――3・11原発事故を受けて

今年3月11日に発生した福島第一原子力発電所の事故は、核エネルギーの軍事利用だけでなく民生利用にも深刻な危険性が伴うことを、私たちに突きつけました。これまで被爆地広島・長崎は、核兵器廃絶を訴え続けてきましたが、民生利用における問題については、必ずしも態度を明確にしてきませんでした。3・11原発事故を踏まえ、「核のない世界」の実現へ向けて被爆地に問われているのは何か。また、原爆による被爆と、原発事故による被曝を経験し、二重の意味で「被ばく」国となった日本の役割は何か。シンポジウムでは、福島からの最新の報告を踏まえ、ドイツ、米国、日本の専門家らが多角的な視点で議論し、被爆者や市民とともに、核エネルギー利用の危険性にどう対処すべきかを考えます。

■ 日時 2011年11月19日(土) 13:00~17:00 (開場12:30)

■ 会場 広島国際会議場 地下2階 ヒマワリ

(広島市中区中島町1番5号 平和記念公園内)

■ 入場無料(事前申し込み不要)

■ 講演者・パネリスト

フランク・ユケッター (レイチェル・カーソン・センター特別研究員)

マリリア・ケリー (トライバリー・ケアーズ代表)

吉岡 斉 (九州大学副学長・教授)

斎藤 紀 (福島・わたり病院医師)

■ 報告者

田中 稔子 (被爆者・壁面七宝作家)

下久保 聖司 (中国新聞報道部記者)

■ コーディネーター

水本 和実 (広島市立大学広島平和研究所副所長・教授)

■ 事前の申し込みは不要です。

開場は12:30です。直接会場へお越しください。(定員450名)

※お車でのご来場はご遠慮ください。

■ 問い合わせ先

広島市立大学広島平和研究所 事務室

〒730-0051 広島市中区大手町4丁目1番1号 大手町平和ビル9階

TEL: (082)544-7570 FAX: (082)544-7573

Eメール:office-peace@peace.hiroshima-cu.ac.jp

主催 広島市立大学・中国新聞社

後援 広島市・(公財)広島平和文化センター

広島市立大学広島平和研究所

http://www.hiroshima-cu.ac.jp/modules/peace_j/index.php

中国新聞社ヒロシマ平和メディアセンター

http://www.hiroshimapeacemedia.jp/

--------------------

登壇者のプロフィール

■フランク・ユケッター

Frank Uekotter, LMU Fellow, Rachel Carson Center (Germany)

ドイツのレイチェル・カーソン・センター特別研究員。1970年、ミュンスター市生まれ。専門は環境史。ビーレフェルト大学で博士号と教授資格取得。同大学歴史学部研究員を経て、2006年よりミュンヘン大学歴史学部講師、ドイツ博物館付属研究所特別研究員。2011年より現職。著書に『The Green and the Brown: A

History of Conservation in Nazi Germany』(ケンブリッジ大学出版会、2006年)など。環境問題について多数の論文を発表。

■マリリア・ケリー

Marylia Kelley, Executive Director, Tri-Valley CAREs (USA)

米国の反核団体トライバリー・ケアーズ(CAREs: Communities Against a Radioactive Environment)代表。1951年シカゴ市生まれ。1985年ジョン・F・ケネディ大学卒業。米核開発の拠点施設ローレンス・リバモア国立研究所の活動や環境汚染監視のために、1983年に同団体を創設。以来、代表を務める。米国核施設の放射能汚染実態、核政策に精通しており、連邦議会や州議会でも証言に立つ。核問題専門誌などに多くの論文を発表。

■吉岡 斉

Hitoshi Yoshioka, Vice-President / Professor, Kyushu University

九州大学副学長・教授。1953年富山県生まれ。東京大学理学部物理学科卒業。和歌山大学助教授などを経て九州大大学院教授に。2000年より同大学院比較社会文化研究院教授。専門は科学技術史、科学技術政策。内閣府原子力委員会や経済産業省総合資源エネルギー調査会の委員を歴任。2011年6月より東京電力福島第1原発での事故調査・検証委員会委員。著書に『原発と日本の未来-原子力は温暖化対策の切り札か』(岩波書店、2011年)など。

■斎藤 紀

Osamu Saito, MD, Watari Hospital in Fukushima City

福島・わたり病院医師。1947年宮城県生まれ。広島大学原爆放射能医学研究所での研究・臨床を経て1988年から2008年まで広島市の福島生協病院長。2009年から現職。福島原発事故に遭遇。被爆者の認定申請却下処分取消訴訟(原爆訴訟)に数多く関わり、国の姿勢を批判している。共著『広島長崎の原爆被害の実相』(新日本出版社、1999年)、共訳『低線量内部被曝の脅威』(緑風出版、2011年)など。

■田中 稔子

Toshiko Tanaka, Hibakusha / Enamel Mural Artist

被爆者・壁面七宝作家。1938年広島市生まれ。6歳のとき爆心地から2.3キロの自宅(牛田)近くで被爆。ひどいやけどで生死をさまよう。平和市長会議の核兵器廃絶提案に協力し、全国の自治体をキャラバン。2009年5月以降、ニューヨーク5回訪問。潘基文国連事務総長と面会したり、現地の高校などで証言。作品は広島市長からローマ法王にも献上された。

■下久保 聖司

Seiji Shitakubo, Reporter, The Chugoku Shimbun (Newspaper)

中国新聞社報道部記者。1974年東広島市生まれ。立命館大学法学部で犯罪学を専攻し、1996年中国新聞社に入社。運動部、山口支社、因島支局長、報道部、東広島支局長を経て2011年3月から現職。連載「フクシマとヒロシマ」取材班キャップ。農業や過疎問題を検証する2007年の連載「ムラは問う」で農業ジャーナリスト賞受賞。

International Symposium on November 19, 2011

Exploring the Roles of Hiroshima, Nagasaki, and Japan:

In the Wake of the 3/11 Nuclear Power Plant Disaster

The Hiroshima Peace Institute and the Hiroshima Peace Media Center of the Chugoku Shimbun

(Newspaper) will hold an international symposium entitled "Exploring the Roles of Hiroshima,

Nagasaki, and Japan: In the Wake of the 3/11 Nuclear Power Plant Disaster" on November 19.

(Simultaneous interpretation available.)

Date & Time:

November 19 (Sat.), 2011 13:00-17:00 (The venue opens at 12:30)

Venue:

Himawari Room, second basement (B2)

The International Conference Center Hiroshima

Seat booking:

Not required

Panelists:

Frank Uekotter

LMU Fellow, Rachel Carson Center (Germany)

Marylia Kelley

Executive Director, Tri-Valley CAREs (USA)

Hitoshi Yoshioka

Vice-President / Professor, Kyushu University

Osamu Saito

MD, Watari Hospital in Fukushima

Speakers:

Toshiko Tanaka

Hibakusha / Enamel Mural Artist

Seiji Shitakubo

Reporter, The Chugoku Shimbun (Newspaper)

Moderator:

Kazumi Mizumoto

Vice-President / Professor, Hiroshima Peace Institute

Hosted by:

Hiroshima City University

The Chugoku Shimbun

Supported by:

Hiroshima City

The Hiroshima Peace Culture Foundation

でも行かれなくって、とっても残念~~~~

行かれる方がおられたら、内容、ご感想、教えていただけたら嬉しいです~~~

チラシはこちら ※画像クリックで拡大

◆国際シンポジウム◆

問われる被爆地・被ばく国の役割――3・11原発事故を受けて

今年3月11日に発生した福島第一原子力発電所の事故は、核エネルギーの軍事利用だけでなく民生利用にも深刻な危険性が伴うことを、私たちに突きつけました。これまで被爆地広島・長崎は、核兵器廃絶を訴え続けてきましたが、民生利用における問題については、必ずしも態度を明確にしてきませんでした。3・11原発事故を踏まえ、「核のない世界」の実現へ向けて被爆地に問われているのは何か。また、原爆による被爆と、原発事故による被曝を経験し、二重の意味で「被ばく」国となった日本の役割は何か。シンポジウムでは、福島からの最新の報告を踏まえ、ドイツ、米国、日本の専門家らが多角的な視点で議論し、被爆者や市民とともに、核エネルギー利用の危険性にどう対処すべきかを考えます。

■ 日時 2011年11月19日(土) 13:00~17:00 (開場12:30)

■ 会場 広島国際会議場 地下2階 ヒマワリ

(広島市中区中島町1番5号 平和記念公園内)

■ 入場無料(事前申し込み不要)

■ 講演者・パネリスト

フランク・ユケッター (レイチェル・カーソン・センター特別研究員)

マリリア・ケリー (トライバリー・ケアーズ代表)

吉岡 斉 (九州大学副学長・教授)

斎藤 紀 (福島・わたり病院医師)

■ 報告者

田中 稔子 (被爆者・壁面七宝作家)

下久保 聖司 (中国新聞報道部記者)

■ コーディネーター

水本 和実 (広島市立大学広島平和研究所副所長・教授)

■ 事前の申し込みは不要です。

開場は12:30です。直接会場へお越しください。(定員450名)

※お車でのご来場はご遠慮ください。

■ 問い合わせ先

広島市立大学広島平和研究所 事務室

〒730-0051 広島市中区大手町4丁目1番1号 大手町平和ビル9階

TEL: (082)544-7570 FAX: (082)544-7573

Eメール:office-peace@peace.hiroshima-cu.ac.jp

主催 広島市立大学・中国新聞社

後援 広島市・(公財)広島平和文化センター

広島市立大学広島平和研究所

http://www.hiroshima-cu.ac.jp/modules/peace_j/index.php

中国新聞社ヒロシマ平和メディアセンター

http://www.hiroshimapeacemedia.jp/

--------------------

登壇者のプロフィール

■フランク・ユケッター

Frank Uekotter, LMU Fellow, Rachel Carson Center (Germany)

ドイツのレイチェル・カーソン・センター特別研究員。1970年、ミュンスター市生まれ。専門は環境史。ビーレフェルト大学で博士号と教授資格取得。同大学歴史学部研究員を経て、2006年よりミュンヘン大学歴史学部講師、ドイツ博物館付属研究所特別研究員。2011年より現職。著書に『The Green and the Brown: A

History of Conservation in Nazi Germany』(ケンブリッジ大学出版会、2006年)など。環境問題について多数の論文を発表。

■マリリア・ケリー

Marylia Kelley, Executive Director, Tri-Valley CAREs (USA)

米国の反核団体トライバリー・ケアーズ(CAREs: Communities Against a Radioactive Environment)代表。1951年シカゴ市生まれ。1985年ジョン・F・ケネディ大学卒業。米核開発の拠点施設ローレンス・リバモア国立研究所の活動や環境汚染監視のために、1983年に同団体を創設。以来、代表を務める。米国核施設の放射能汚染実態、核政策に精通しており、連邦議会や州議会でも証言に立つ。核問題専門誌などに多くの論文を発表。

■吉岡 斉

Hitoshi Yoshioka, Vice-President / Professor, Kyushu University

九州大学副学長・教授。1953年富山県生まれ。東京大学理学部物理学科卒業。和歌山大学助教授などを経て九州大大学院教授に。2000年より同大学院比較社会文化研究院教授。専門は科学技術史、科学技術政策。内閣府原子力委員会や経済産業省総合資源エネルギー調査会の委員を歴任。2011年6月より東京電力福島第1原発での事故調査・検証委員会委員。著書に『原発と日本の未来-原子力は温暖化対策の切り札か』(岩波書店、2011年)など。

■斎藤 紀

Osamu Saito, MD, Watari Hospital in Fukushima City

福島・わたり病院医師。1947年宮城県生まれ。広島大学原爆放射能医学研究所での研究・臨床を経て1988年から2008年まで広島市の福島生協病院長。2009年から現職。福島原発事故に遭遇。被爆者の認定申請却下処分取消訴訟(原爆訴訟)に数多く関わり、国の姿勢を批判している。共著『広島長崎の原爆被害の実相』(新日本出版社、1999年)、共訳『低線量内部被曝の脅威』(緑風出版、2011年)など。

■田中 稔子

Toshiko Tanaka, Hibakusha / Enamel Mural Artist

被爆者・壁面七宝作家。1938年広島市生まれ。6歳のとき爆心地から2.3キロの自宅(牛田)近くで被爆。ひどいやけどで生死をさまよう。平和市長会議の核兵器廃絶提案に協力し、全国の自治体をキャラバン。2009年5月以降、ニューヨーク5回訪問。潘基文国連事務総長と面会したり、現地の高校などで証言。作品は広島市長からローマ法王にも献上された。

■下久保 聖司

Seiji Shitakubo, Reporter, The Chugoku Shimbun (Newspaper)

中国新聞社報道部記者。1974年東広島市生まれ。立命館大学法学部で犯罪学を専攻し、1996年中国新聞社に入社。運動部、山口支社、因島支局長、報道部、東広島支局長を経て2011年3月から現職。連載「フクシマとヒロシマ」取材班キャップ。農業や過疎問題を検証する2007年の連載「ムラは問う」で農業ジャーナリスト賞受賞。

International Symposium on November 19, 2011

Exploring the Roles of Hiroshima, Nagasaki, and Japan:

In the Wake of the 3/11 Nuclear Power Plant Disaster

The Hiroshima Peace Institute and the Hiroshima Peace Media Center of the Chugoku Shimbun

(Newspaper) will hold an international symposium entitled "Exploring the Roles of Hiroshima,

Nagasaki, and Japan: In the Wake of the 3/11 Nuclear Power Plant Disaster" on November 19.

(Simultaneous interpretation available.)

Date & Time:

November 19 (Sat.), 2011 13:00-17:00 (The venue opens at 12:30)

Venue:

Himawari Room, second basement (B2)

The International Conference Center Hiroshima

Seat booking:

Not required

Panelists:

Frank Uekotter

LMU Fellow, Rachel Carson Center (Germany)

Marylia Kelley

Executive Director, Tri-Valley CAREs (USA)

Hitoshi Yoshioka

Vice-President / Professor, Kyushu University

Osamu Saito

MD, Watari Hospital in Fukushima

Speakers:

Toshiko Tanaka

Hibakusha / Enamel Mural Artist

Seiji Shitakubo

Reporter, The Chugoku Shimbun (Newspaper)

Moderator:

Kazumi Mizumoto

Vice-President / Professor, Hiroshima Peace Institute

Hosted by:

Hiroshima City University

The Chugoku Shimbun

Supported by:

Hiroshima City

The Hiroshima Peace Culture Foundation

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます