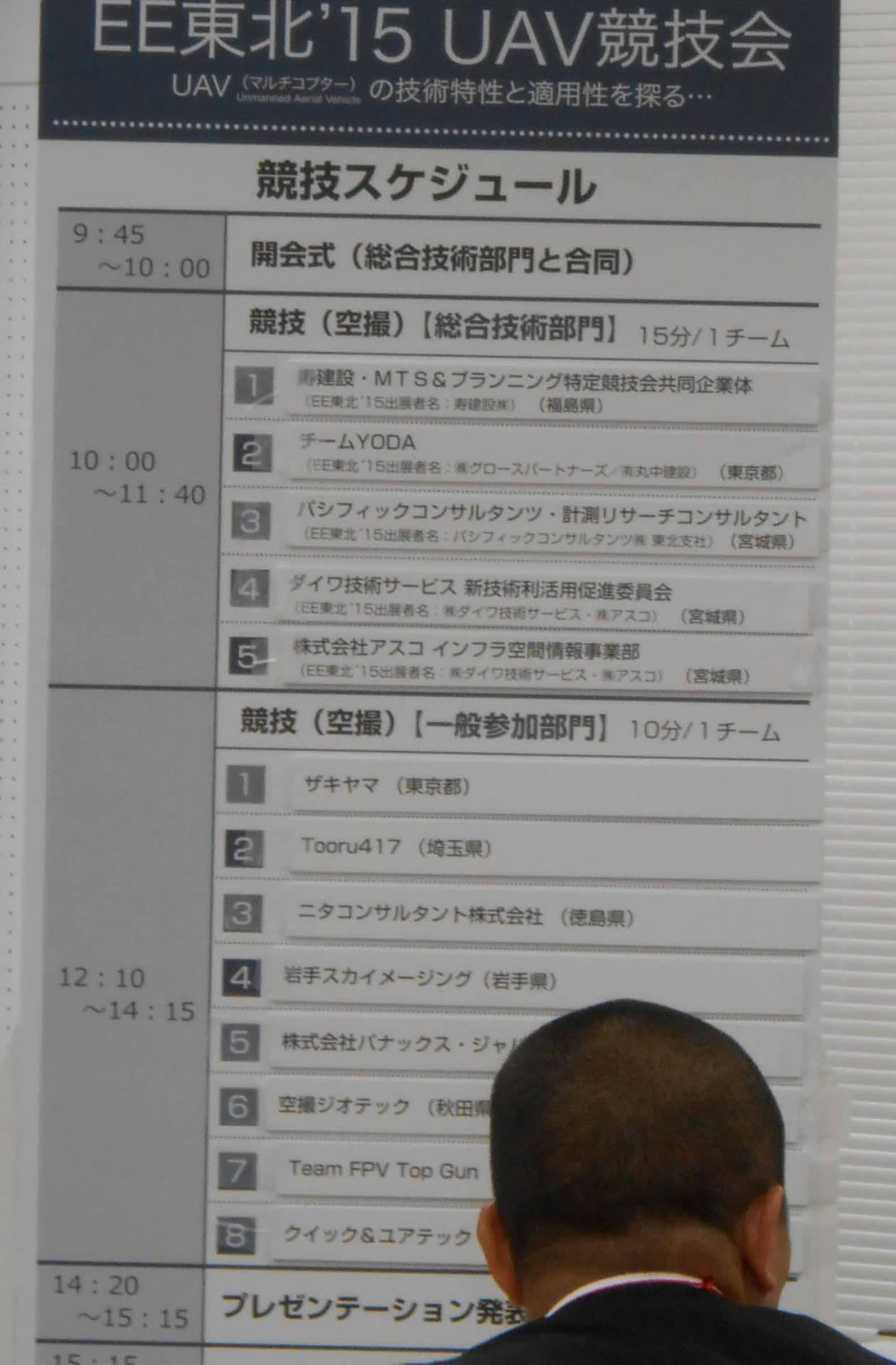

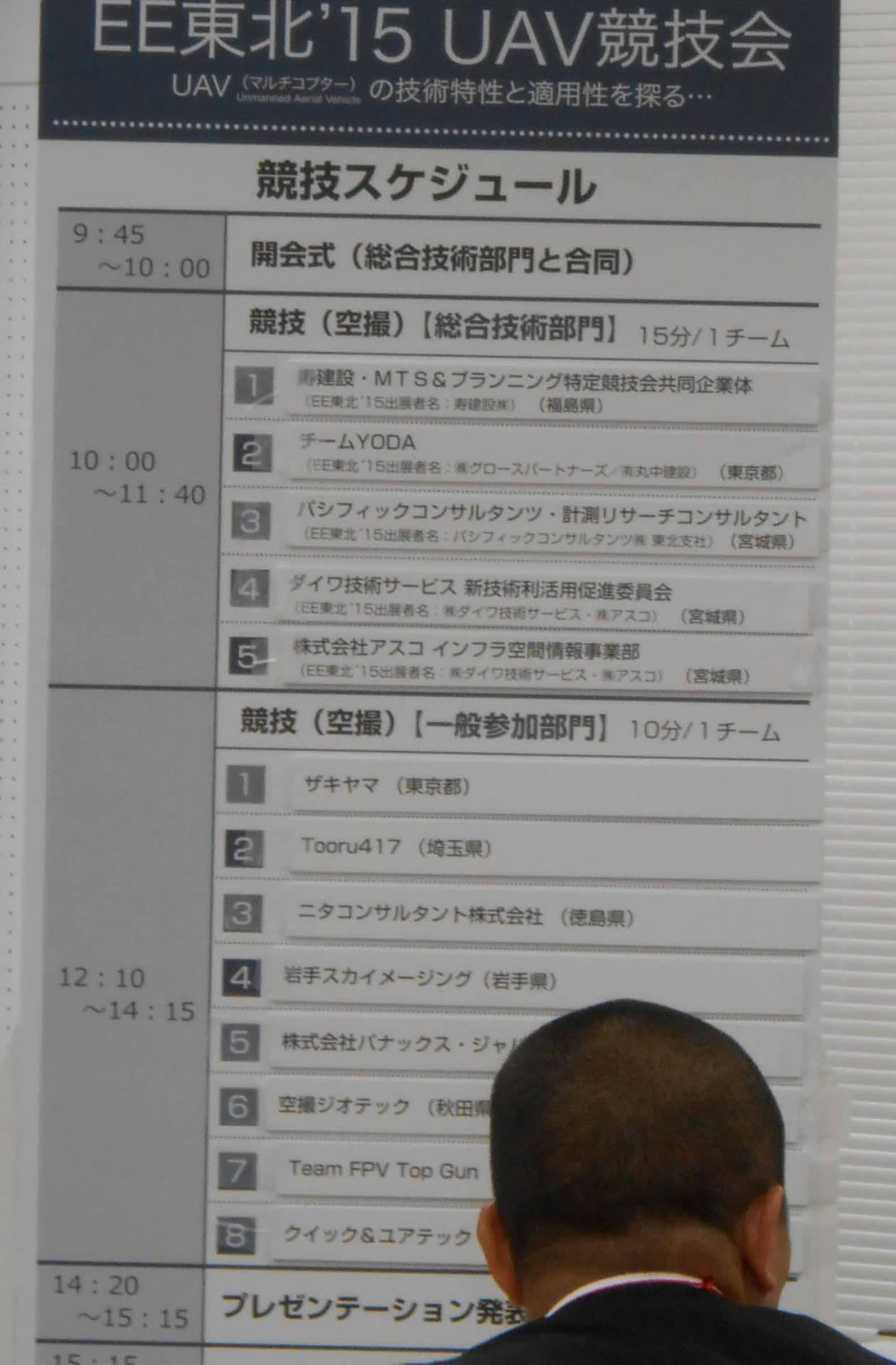

EE東北’15UAV(マルチコプター)競技会が、

過日H15年6月3日~6月4日の2日間にわたって、

宮城県は仙台市にある『みやぎ産業交流センター』にて

開催されました。

この競技会は、一般参加部門と総合技術部門の2部門に

分かれていて、弊社がオペレーターとして参加させて頂いたのは、

総合技術部門であって、競技内容は文字通り、撮影は下より計測精度を

含めたトータル的な技術を競って、予定では優勝する筈でしたが・・・。

一般部門と総合部門の違いは、下記の通りとなっていました。

①一般部門・・・指定された順路で障害物や旗門を通過しながら、

指定された場所で、如何に短時間で正確に撮影を行うかが

ポイントの様でした。

②総合技術部門・・・指定された撮影個所をピンポイントで精度よく撮影し、

その取得画像を基に3Dモデルを構築し、欠損個所や

クラックの幅や深さの解析を行ない、その計測プロセスを

判りやすくプレゼンするところまでの評価を、総合的に行う事で、

優劣をつけるとの事でした。

以上の様な競技内容でありましたたが、特筆すべきは3日に行われた一般参加部門の

公式練習で、その様子は、差し詰め障害物競争の様相を呈していて、無理を承知で

飛行するあまりに破損や玉砕した機体が続出した事から、競技早々波乱含みの

展開となってしまいました。

勿論この事は事前に判っていて、私は参加説明会にて、現状の競技内容は危険が伴うので

変更すべきと提言していたのだが、それが正に現実の事態となってしまい、主催者側の

狼狽ぶりは見るに堪えないものだったし、実に気の毒にさえ思えた程でした。

現在巷に蔓延っている・・『UAVは人の立ち入れない所でも簡単に飛行させられる』・・・

などと言う様な安易な考えが、如何に危険で浅はかな考えかが、今回の事で主催者側にも

身をもって理解して頂けたのではなかろうか?・・・この事こそが、今回の最大の意義で

あり、大きな収穫であると弊社では考えている。

UAVは無限の可能性も無ければ万能でもない事を、しっかりと認識すべき・・・

であると考える・・・UAVを安全に運用する為には、甘い妄想を抱いてはならない。

いずれにしても一般部門の競技内容は、今回は直接私には関係のない事なので、それは

どうでも良かったのだが、通常の作業現場でも安易な作業計画を立案されても困るので、

敢えて提言した・・・と言う訳だ。

実際の競技では、機体の破損が無かったチームも有る様だが、業務で作業(飛行)する

場合には、安全第一が基本であって、一か八かの様な作業方法では、1回や2回は例え巧く

事が運んでも、100回1000回と言うレベルで、安全に作業を継続できるかは甚だ疑問である。

主催者の方々も今回の事態を踏まえ、次回この様な競技会を開催する際には、安全に配慮した

競技内容を立案頂けるのではないかと思うし、その事を強く希望する次第だ。

もっとも主催者の方々も、事前に今回は初めての試みなので、至らない点が多々あろうが、

宜しくお願いしたい・・・との釈明も実際にあったので、UAVの運用上で本当は何が危険で

どの程度のフライト技術が必要なのかが、全く判っていなかったのだろうと思われた節もある。

因ってそれは、ある意味仕方のない事だったのかもしれない。

しかし今回の競技会では、どのチームも同じルールの下で行われたので、安全かどうかは

別として、不公平は無い様に実施されたと思われたし、破損しなかったチームは技術的にも

優れていた様にも思われた。

どのチームも、それぞれの立場で良く検討されたと思うが、今回の競技ルールの餌食になって

不幸にも破損されたチームに於かれては、ご愁傷様と言わざるを得ない。

この競技会への参加申し込みは、全国の個人・企業が対象であったが、

そんな競技内容にも拘わらず、何でも合計で40チーム近い申し込みがあったらしい・・・

それも、一般部門に集中していた様だったが、多分事(ルールの危うさ)の重大さが

理解できなかったからだと思われる。

いずれにしても、巷のマルチブームが、如何に底辺まで拡大しているかの証拠と言えよう。

その申込みチームの中から、厳正な審査の結果(審査対象及び基準は、未公表)、

一般参加部門が8チーム・総合技術部門が5チームづつ選抜されて競技に挑んだ。

この競技は屋内で行われ、飛行エリアは17m×12mの中に

模擬の対象構造物(約10m×2m×4m)があり、そこに

撮影すべき課題が課せられていて、如何に決められた時間内で、

正確に撮影できるか?を競った。

3日の公式練習では、ご覧の様に対象構造物はブルーシートで覆われていて、

何処にターゲットがあるのか?判らない様になっていた。

おや・・・写真の左隅に見た事の有る顔が・・・。

ロングロングアゴ~の頃、F3Cの世界戦で2位になったIさんでした。

そんな人も、この競技会に参加していました。

それはさて置き、弊社がこの競技会用に態々機体まで製作して挑んだ結果は・・・

非常に無念な事ではあったが・・・惨敗であった。

当然、総合優勝を目指して・・・と言うか、優勝しなければ

ならない立場にあった訳だが、不甲斐ない結果をもたらしてしまい、

関係各位には大変なご迷惑をお掛けしてしまった事は、

残念でもあり申し訳無い気持ちで一杯である。

せめてもの救いは、今回の総合技術部門競技で、一番の目的で

あった計測結果(計測精度)に於いて、優れた評価を頂けたとの

事で、ベスト計測賞を受賞出来た事であった。

この結果は、日々実務を行っている者として、この上ない

評価であった。

勿論・・・優勝できていれば、尚更良かった事は言うまでも無いし、

当然それを目指してもいたので、今回の結果は非常に残念でもあり

無念な結果に終わってしまった。

兎角・・・競技会には魔物が潜んでいると言われているが、

今回は、その魔物が我々のチームに襲い掛かって来たと言う訳だが、

残念ながら我がチームには、その魔物を撃退するだけの力量が無かった

と言わざるを得ない。

但し・・・その魔物(アクシデント)も、実作業では然程問題となる

様な事柄では無く、致命的な瑕疵とは言えないものであったが、

そこは競技ならではの制約があり、現実的には完敗と言わざるを得なかった。

我がチームの実際の競技の状況はと言うと・・・400枚超の画像を取得する

予定のところ、8分間フライトさせて、僅か数十枚しか撮影画像が

無かったのである。

原因は、撮影データの書き込み不良が発生して、撮影出来ていなかったのであった。

その上その数十枚の画像は、対象構造物の極一部分に限定されていた

事から、競技の目的でもある3Dモデルの構築も不可能との判断を競技中に

下し、無理を承知で急遽2回目のフライトを敢行した事が全ての結果であった。

この事が原因で、多分・・・1分程度フライト時間を超過してしまった。

多分、このタイムオーバーでー160点の減点。

この、時間超過の減点割合が、大きく競技結果に響いてしまったのだが、

何と言う事か・・・因りによって2フライト目の撮影でも書き込み不良が発生して

しまい、競技終了時には何枚撮影出来ているのか?判らない状況のままで

、フライト競技分は終了してしまった。

フライト(撮影)競技終了後、一体何枚撮影出来ているのだろう・・・等と

考えると胃が痛くなったが、直ぐには撮影枚数の確認が出来なかった。

そうなると、後はなる様にしかならないので、急いで指定された計測室に移動し、

取り敢えず撮影画像の全てをPCに移した。

これには流石に困惑したし・・・焦った。

さて、この結果は如何に・・・続きは次回でご報告したいと思います。

過日H15年6月3日~6月4日の2日間にわたって、

宮城県は仙台市にある『みやぎ産業交流センター』にて

開催されました。

この競技会は、一般参加部門と総合技術部門の2部門に

分かれていて、弊社がオペレーターとして参加させて頂いたのは、

総合技術部門であって、競技内容は文字通り、撮影は下より計測精度を

含めたトータル的な技術を競って、予定では優勝する筈でしたが・・・。

一般部門と総合部門の違いは、下記の通りとなっていました。

①一般部門・・・指定された順路で障害物や旗門を通過しながら、

指定された場所で、如何に短時間で正確に撮影を行うかが

ポイントの様でした。

②総合技術部門・・・指定された撮影個所をピンポイントで精度よく撮影し、

その取得画像を基に3Dモデルを構築し、欠損個所や

クラックの幅や深さの解析を行ない、その計測プロセスを

判りやすくプレゼンするところまでの評価を、総合的に行う事で、

優劣をつけるとの事でした。

以上の様な競技内容でありましたたが、特筆すべきは3日に行われた一般参加部門の

公式練習で、その様子は、差し詰め障害物競争の様相を呈していて、無理を承知で

飛行するあまりに破損や玉砕した機体が続出した事から、競技早々波乱含みの

展開となってしまいました。

勿論この事は事前に判っていて、私は参加説明会にて、現状の競技内容は危険が伴うので

変更すべきと提言していたのだが、それが正に現実の事態となってしまい、主催者側の

狼狽ぶりは見るに堪えないものだったし、実に気の毒にさえ思えた程でした。

現在巷に蔓延っている・・『UAVは人の立ち入れない所でも簡単に飛行させられる』・・・

などと言う様な安易な考えが、如何に危険で浅はかな考えかが、今回の事で主催者側にも

身をもって理解して頂けたのではなかろうか?・・・この事こそが、今回の最大の意義で

あり、大きな収穫であると弊社では考えている。

UAVは無限の可能性も無ければ万能でもない事を、しっかりと認識すべき・・・

であると考える・・・UAVを安全に運用する為には、甘い妄想を抱いてはならない。

いずれにしても一般部門の競技内容は、今回は直接私には関係のない事なので、それは

どうでも良かったのだが、通常の作業現場でも安易な作業計画を立案されても困るので、

敢えて提言した・・・と言う訳だ。

実際の競技では、機体の破損が無かったチームも有る様だが、業務で作業(飛行)する

場合には、安全第一が基本であって、一か八かの様な作業方法では、1回や2回は例え巧く

事が運んでも、100回1000回と言うレベルで、安全に作業を継続できるかは甚だ疑問である。

主催者の方々も今回の事態を踏まえ、次回この様な競技会を開催する際には、安全に配慮した

競技内容を立案頂けるのではないかと思うし、その事を強く希望する次第だ。

もっとも主催者の方々も、事前に今回は初めての試みなので、至らない点が多々あろうが、

宜しくお願いしたい・・・との釈明も実際にあったので、UAVの運用上で本当は何が危険で

どの程度のフライト技術が必要なのかが、全く判っていなかったのだろうと思われた節もある。

因ってそれは、ある意味仕方のない事だったのかもしれない。

しかし今回の競技会では、どのチームも同じルールの下で行われたので、安全かどうかは

別として、不公平は無い様に実施されたと思われたし、破損しなかったチームは技術的にも

優れていた様にも思われた。

どのチームも、それぞれの立場で良く検討されたと思うが、今回の競技ルールの餌食になって

不幸にも破損されたチームに於かれては、ご愁傷様と言わざるを得ない。

この競技会への参加申し込みは、全国の個人・企業が対象であったが、

そんな競技内容にも拘わらず、何でも合計で40チーム近い申し込みがあったらしい・・・

それも、一般部門に集中していた様だったが、多分事(ルールの危うさ)の重大さが

理解できなかったからだと思われる。

いずれにしても、巷のマルチブームが、如何に底辺まで拡大しているかの証拠と言えよう。

その申込みチームの中から、厳正な審査の結果(審査対象及び基準は、未公表)、

一般参加部門が8チーム・総合技術部門が5チームづつ選抜されて競技に挑んだ。

この競技は屋内で行われ、飛行エリアは17m×12mの中に

模擬の対象構造物(約10m×2m×4m)があり、そこに

撮影すべき課題が課せられていて、如何に決められた時間内で、

正確に撮影できるか?を競った。

3日の公式練習では、ご覧の様に対象構造物はブルーシートで覆われていて、

何処にターゲットがあるのか?判らない様になっていた。

おや・・・写真の左隅に見た事の有る顔が・・・。

ロングロングアゴ~の頃、F3Cの世界戦で2位になったIさんでした。

そんな人も、この競技会に参加していました。

それはさて置き、弊社がこの競技会用に態々機体まで製作して挑んだ結果は・・・

非常に無念な事ではあったが・・・惨敗であった。

当然、総合優勝を目指して・・・と言うか、優勝しなければ

ならない立場にあった訳だが、不甲斐ない結果をもたらしてしまい、

関係各位には大変なご迷惑をお掛けしてしまった事は、

残念でもあり申し訳無い気持ちで一杯である。

せめてもの救いは、今回の総合技術部門競技で、一番の目的で

あった計測結果(計測精度)に於いて、優れた評価を頂けたとの

事で、ベスト計測賞を受賞出来た事であった。

この結果は、日々実務を行っている者として、この上ない

評価であった。

勿論・・・優勝できていれば、尚更良かった事は言うまでも無いし、

当然それを目指してもいたので、今回の結果は非常に残念でもあり

無念な結果に終わってしまった。

兎角・・・競技会には魔物が潜んでいると言われているが、

今回は、その魔物が我々のチームに襲い掛かって来たと言う訳だが、

残念ながら我がチームには、その魔物を撃退するだけの力量が無かった

と言わざるを得ない。

但し・・・その魔物(アクシデント)も、実作業では然程問題となる

様な事柄では無く、致命的な瑕疵とは言えないものであったが、

そこは競技ならではの制約があり、現実的には完敗と言わざるを得なかった。

我がチームの実際の競技の状況はと言うと・・・400枚超の画像を取得する

予定のところ、8分間フライトさせて、僅か数十枚しか撮影画像が

無かったのである。

原因は、撮影データの書き込み不良が発生して、撮影出来ていなかったのであった。

その上その数十枚の画像は、対象構造物の極一部分に限定されていた

事から、競技の目的でもある3Dモデルの構築も不可能との判断を競技中に

下し、無理を承知で急遽2回目のフライトを敢行した事が全ての結果であった。

この事が原因で、多分・・・1分程度フライト時間を超過してしまった。

多分、このタイムオーバーでー160点の減点。

この、時間超過の減点割合が、大きく競技結果に響いてしまったのだが、

何と言う事か・・・因りによって2フライト目の撮影でも書き込み不良が発生して

しまい、競技終了時には何枚撮影出来ているのか?判らない状況のままで

、フライト競技分は終了してしまった。

フライト(撮影)競技終了後、一体何枚撮影出来ているのだろう・・・等と

考えると胃が痛くなったが、直ぐには撮影枚数の確認が出来なかった。

そうなると、後はなる様にしかならないので、急いで指定された計測室に移動し、

取り敢えず撮影画像の全てをPCに移した。

これには流石に困惑したし・・・焦った。

さて、この結果は如何に・・・続きは次回でご報告したいと思います。