前回の続きと言う事で・・・

よく生産現場等では「ヒヤリハット」などと言う言葉が

多用されておりますが・・・

これはハインリッヒの事故比率(1:29:300)と言う

法則が基になっている様で、1件の死亡事故に対し、実は、死亡事故に

発展しなかっただけで、その裏で怪我だけで済んだ事例が29件あって、

同じ理由だけれども幸運にもヒヤリとしたり、ハットしたりしただけで

怪我を免れた事例が300件あると言うことです。

この事は、どんな職種にも大体当てはめる事ができるので、

我々の仕事にも、全く同様に当てはめる事が出来ますネ。

では、「事故」や「ヒヤリハット」に遭遇しない為には、

一体どうすれば良いのでしょうか?

例えば、何十人もの人達が係わり、事故に遭遇しない為の知恵を

出し合って整備や運行管理を行っている実機の世界でも、

稀に墜落する事があります。

この事に代表される様に、全ての世界(通常の生活や、仕事等について)

でリスクがゼロになる事はあり得ないと思いますが、だからと言って

「事故が起きても仕方がない」と言う事にはなりません。

要は、そのリスクを下げるために、一体何をすれば良いのか?

何をすべきなのか?を十分に考え行動すると言う事ではないでしょうか。

しかし、何事も経験不足の状態では、右も左も判らないでしょうから、

正確な判断を下す事など到底出来ませんし、ましてや、最良の改善策を

発想する事など、極めて困難だと考えます。

ではどうすれば発想出来るかと言うと・・・その為には、

ヤハリ豊富な経験が必要だと思うのです。

勿論・・・誰しも最初から経験がある訳ではありませんし、

何かを始める時の知識・技術のレベル如何で、当然リスクは

増減しますし、習熟度の進捗も思わしくありません。

それを補う為に、企業等では経験豊富な技術者が指導係となって、

それをフォローする事が常識となっています。

この目的とするところは、生産性や製品のクオリティーを向上させる為の

技術や、事故を発生させない為のノウハウの伝授です。

事実・・・数年前には、団塊世代の定年やリストラによる大量離職が

大きな問題として世間を騒がせましたね。

この理由は・・・技術やノウハウを伝授しようにも、社員間の世代格差が

大きく、本来引き継ぐべき社員がいなかったり、経験不足等が原因となり、

本来伝承すべき技術等を伝授する事が難しい・・・と言う事だった様ですが、

長引く不況等の要因から、求人して来なかった企業が多かった訳で、

これはとりもなおさず、企業力の低下に直結しますので、該当企業にとっては

一大事だった筈です。

とかく・・・成功から学べる事が少ないのが現実ですから、熟練者の指導の下

どんどんとは言いませんが、ある程度失敗を重ねながら経験を積む事で、

やがて一人前になって行くのです。

そこには・・・決して大きな事故や失敗を犯さないようにする為の、

先人の知恵があるわけですね。

通常は・・・この様なプロセスを辿って一人前になるのですが、これをもし

一人で始めたら一体どうなるのでしょうか?

例えは悪いのですが・・・生まれたばかりの赤ちゃんに、ミルクだけを

与えて、何も教えずに大きくしたらどうなるのか?と言う事です。

勿論、新しく事を始める場合、程度の問題が多分にあると思いますが・・・

もしその事への認識度合が低く、尚且つそれを誰も助言する事がなかった

としたら・・・どう考えたって、リスクが加速度的に増加する事は目に

見えています。

もしも認識不足から、致命的な失敗を犯してしまったらと考えると、

背筋がチョット寒くなりますし、当事者一人の問題では済まなくなります。

これは何も空撮業に限った事ではなく、一般的な仕事や、おそらく

日常生活全てに於いても全て共通しているのだと思います。

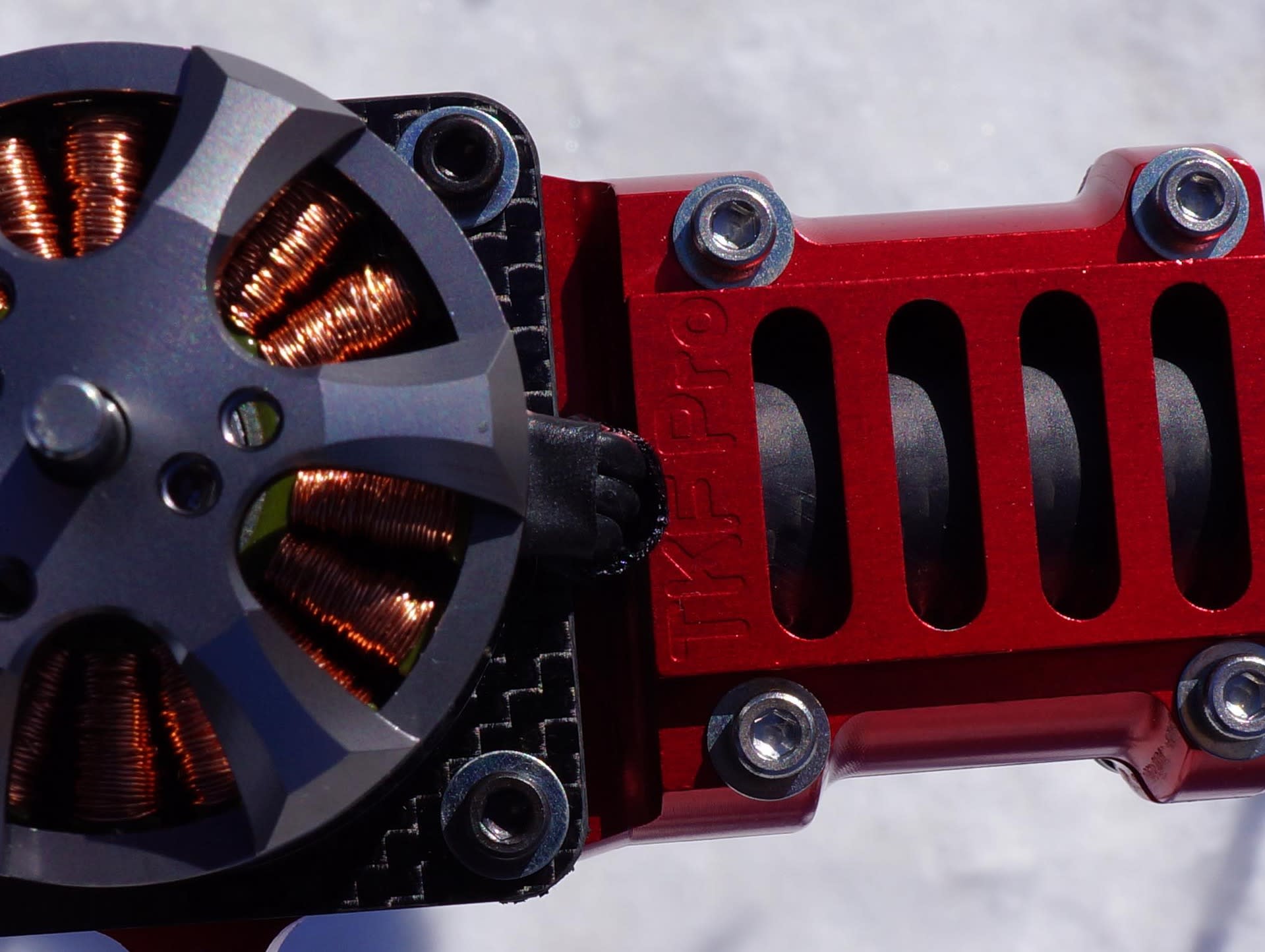

またラジヘリ関連の空撮業に於いては、操縦技術だけに限った事ではなく、

他にも機体を含む関連マテリアルや、その保守管理ついても必要な知識が

沢山あり、そこにも取り扱う為のかなりのノウハウが必要だと考えます。

少し極端ですが、基本的な構造や理屈も理解せずに、買ってきた

マルチの完成機を飛ばしてみたら簡単に飛んだので、空撮を始めた

・・・こんな事は実際に無いと信じたいのですが、もしもこれが

現実だったとしたら大変怖い事ですね。

おりしも丁度今・・・国の研究機関で、マルチコプターの講義を

受け持っています。

参加されている方達の中には、既に市販の完成機(模型)を

持っている方も含まれておりました。

多分、その方たちは、飛ばす事が出来ていた筈です。

その中には、3年模型をやっている・・・と言う方も

いらっしゃいました。

そこで・・・受講者の皆さんに、受講前と受講してからの、

気持ちの変化について聞いてみる事にしました。

質問したのは、主にマルチコプターの安全性や、操縦に対しての

心構えについてですが・・・

その結果・・・受講前とその後では、気持ちの上で大きな変化があって、

実に興味深い意見を頂く事が出来ました、

続く・・・。