今回の旅行日程は次のようでした。

初日、10月31日は新幹線で京都入り。

銀閣寺(写真)、「哲学の小道」の周辺の住宅街散策、南禅寺の庭鑑賞

二日目、11月1日は、朝8時から光悦寺(写真)、大徳寺大仙院等の4つの塔頭。

午後は雨で宿へ戻り小休止後、御所の特別参観。

三日目、11月2日は、朝8時から竜安寺、等持院、金閣寺、

午後は雨で宿へ戻る。写真は宿から見た御所にかかる二重の虹。

最終日、11月3日は、もう一度御所へ。そして東本願寺にお参り。

新幹線で帰路につく。

今回の旅で、今まで見えなかったことが、いくつか見えるようになった。

数年前、鎌倉時代の禅宗僧雪舟が作庭した山口・島根県にある庭を訪れた。

印象は、禅宗発祥の地、中国の石林を彷彿させた。

その流れを汲む室町時代初期、禅宗僧夢想国師が作庭した等持院の庭

日本の山より、中国の山に似ている。雪舟の庭に近い。

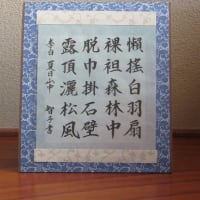

室町末期の銀閣寺の、抽象的な構図。(写真一番上)

月見台と寄せるさざなみは、駿河湾から見える富士山を連想させる。

竜安寺の石庭のシンプルさ。

もう、日本の美意識に洗練されている。

安土桃山時代に入り、千利休から茶庭の文化が始まり、光悦寺に至って、

日本の自然の風景を、切り取り、凝縮し、庭に持ち込む。

江戸時代には、「庭師」小堀遠州が活躍する。

御所には、誰々作、と銘打った庭はない。

襖絵には、誰作と紹介してある。

おそらく、時代の一級の庭師が呼ばれては、

その時代の最高の美を要求されて、代々手を加えていった最高傑作なのであろう。

御所の屋根にしても、祭りごとを行う重要な建造物は、桧皮葺である。

桧皮葺は、瓦葺と異なり風雨に晒され、朽ちて痛むので20年毎に葺き替えなければならない。

中国や韓国の宮殿は瓦葺である。瓦葺は火矢に強い。

御所の桧皮葺は、火矢に掛かれば、すぐに燃えてしまう。

神様に火を放つ不貞な輩は、日本国にはいない、

という前提に立っているのであろう。

また、半永久的な瓦、でなく、朽ちてしまう桧の皮の屋根に、美を感じたのか。

そんなこんなを感じた旅でした。

初日、10月31日は新幹線で京都入り。

銀閣寺(写真)、「哲学の小道」の周辺の住宅街散策、南禅寺の庭鑑賞

二日目、11月1日は、朝8時から光悦寺(写真)、大徳寺大仙院等の4つの塔頭。

午後は雨で宿へ戻り小休止後、御所の特別参観。

三日目、11月2日は、朝8時から竜安寺、等持院、金閣寺、

午後は雨で宿へ戻る。写真は宿から見た御所にかかる二重の虹。

最終日、11月3日は、もう一度御所へ。そして東本願寺にお参り。

新幹線で帰路につく。

今回の旅で、今まで見えなかったことが、いくつか見えるようになった。

数年前、鎌倉時代の禅宗僧雪舟が作庭した山口・島根県にある庭を訪れた。

印象は、禅宗発祥の地、中国の石林を彷彿させた。

その流れを汲む室町時代初期、禅宗僧夢想国師が作庭した等持院の庭

日本の山より、中国の山に似ている。雪舟の庭に近い。

室町末期の銀閣寺の、抽象的な構図。(写真一番上)

月見台と寄せるさざなみは、駿河湾から見える富士山を連想させる。

竜安寺の石庭のシンプルさ。

もう、日本の美意識に洗練されている。

安土桃山時代に入り、千利休から茶庭の文化が始まり、光悦寺に至って、

日本の自然の風景を、切り取り、凝縮し、庭に持ち込む。

江戸時代には、「庭師」小堀遠州が活躍する。

御所には、誰々作、と銘打った庭はない。

襖絵には、誰作と紹介してある。

おそらく、時代の一級の庭師が呼ばれては、

その時代の最高の美を要求されて、代々手を加えていった最高傑作なのであろう。

御所の屋根にしても、祭りごとを行う重要な建造物は、桧皮葺である。

桧皮葺は、瓦葺と異なり風雨に晒され、朽ちて痛むので20年毎に葺き替えなければならない。

中国や韓国の宮殿は瓦葺である。瓦葺は火矢に強い。

御所の桧皮葺は、火矢に掛かれば、すぐに燃えてしまう。

神様に火を放つ不貞な輩は、日本国にはいない、

という前提に立っているのであろう。

また、半永久的な瓦、でなく、朽ちてしまう桧の皮の屋根に、美を感じたのか。

そんなこんなを感じた旅でした。