(注)このBLOGは以前のBLOGから転記しています。よって、内容は当時のままですから現在は色々と変遷もございましょう。予めご容赦ください。

赤津は瀬戸物の代名詞になっている窯業の中心地でした。この赤津と隣の品野がもっとも大きな産地であつたそうです。

現在は瀬戸市のほうに中心が移動して、今では赤津の作家も少ないようですし訪れる人も季節に数回のイベントの時だけらしいです。

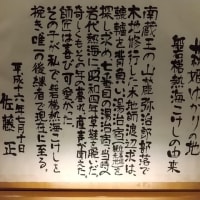

赤津焼の始まりは、奈良時代の須恵器にまで遡り、桃山時代から江戸時代初期にかけて、志野、織部、黄瀬戸(きぜと)、御深井(おふけ)等、各種釉薬(ゆうやく)の技法が確立された。尾張徳川家の御用窯として栄え、江戸時代初期に現在ある伝統的技術・技法や名称が確立されたようです。

ここは赤津焼会館 写真トップ

留守番のおばあさんが友達のおばあさんと茶のみ話をしています。もっとも並べてある陶器については結構詳しいようです。 「○○さんのは高いねー」とか「蓋ものでこの値段は安い」とか。作家の近況もよくご存知です。

帰路立ち寄った赤津一丁目バス停前のギャラリーで購入した煎茶碗。今では黄瀬戸をつくる人はめっきりと減りました。新しい良い品にも出会いません。人気がないのでしょうか?

瀬戸銀座商店街の内に、赤津の作家の皆さんが開いたギャラリーがあります。「楓」です。このままの赤津ではいけないと立ち上がったそうです。

このギャラリーで気に入った「西山窯」の若手作家の湯のみです。とても気に入った織部です。

中心部にある「瀬戸蔵ミュージアム」で「赤津焼きの発掘展」が開催されています。 最盛期の良い品が展示されています。良き昔です。当時の瀬戸の駅も復刻模型が展示してあります。

出土品と大窯の遺跡です。(写真下が火口/焚口です)

赤津は瀬戸物の代名詞になっている窯業の中心地でした。この赤津と隣の品野がもっとも大きな産地であつたそうです。

現在は瀬戸市のほうに中心が移動して、今では赤津の作家も少ないようですし訪れる人も季節に数回のイベントの時だけらしいです。

赤津焼の始まりは、奈良時代の須恵器にまで遡り、桃山時代から江戸時代初期にかけて、志野、織部、黄瀬戸(きぜと)、御深井(おふけ)等、各種釉薬(ゆうやく)の技法が確立された。尾張徳川家の御用窯として栄え、江戸時代初期に現在ある伝統的技術・技法や名称が確立されたようです。

ここは赤津焼会館 写真トップ

留守番のおばあさんが友達のおばあさんと茶のみ話をしています。もっとも並べてある陶器については結構詳しいようです。 「○○さんのは高いねー」とか「蓋ものでこの値段は安い」とか。作家の近況もよくご存知です。

帰路立ち寄った赤津一丁目バス停前のギャラリーで購入した煎茶碗。今では黄瀬戸をつくる人はめっきりと減りました。新しい良い品にも出会いません。人気がないのでしょうか?

瀬戸銀座商店街の内に、赤津の作家の皆さんが開いたギャラリーがあります。「楓」です。このままの赤津ではいけないと立ち上がったそうです。

このギャラリーで気に入った「西山窯」の若手作家の湯のみです。とても気に入った織部です。

中心部にある「瀬戸蔵ミュージアム」で「赤津焼きの発掘展」が開催されています。 最盛期の良い品が展示されています。良き昔です。当時の瀬戸の駅も復刻模型が展示してあります。

出土品と大窯の遺跡です。(写真下が火口/焚口です)