NHK−Eテレで放送されている「3か月でマスターする江戸時代」が面白いです。この「3か月でマスターする」シリーズをボクが視聴するのは、「世界史」「数学」「ピアノ」に次いで4シリーズ目。残念ながら「ピアノ」は挫折しちゃったけど(実はまだ諦めていないけどね)、今回の「江戸時代シリーズ」も面白いですね。実はボク、大学は理系の学部だったけど、受験教科は「日本史」選択だったんですよ。「日本史」って結構好きだったんですよね。

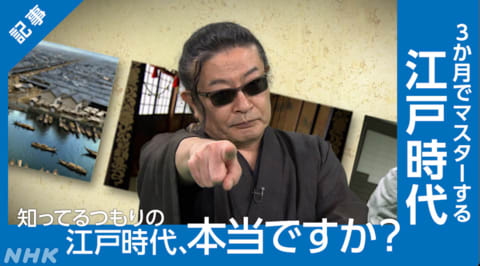

今回ボクがこの番組を見て毎回衝撃を受けているのは、「歴史の常識はいつだってアップデートされている」っていう事実です。だってボクが学生時代に学校で習った歴史の常識が、次々にくつがえされているのですよ。これって数学や理科ではあり得ない(いや、たまにあるか?)ことですよね。ちなみにこの番組をナビゲートする怪しい侍姿は、カリスマ予備校日本史講師の野島博之さんです。

●「関ケ原の戦い」は、「豊臣方の西軍」と「徳川方の東軍」の戦いではない。家康は豊臣の家来の1人であり、豊臣政権内部の主導権争いだった。→だから家康はすぐに豊臣秀頼を滅ぼさなかった。

●参勤交代は大名の経済力を削ぐために作られた制度ではない。→平和下における軍事パレードの意義も?

え〜?なんてこった!ボクが中学や高校の社会科(日本史)で習ったことって、いったい何だったの?って感じ。そう言えば、既に社会科の教科書に「士農工商」は掲載されておらず、聖徳太子も「厩戸皇子(うまやどのおうじ)」らしいし、仁徳天皇陵は「大山古墳」と呼ぶんだとか?返せ!北方領土!いや、返せ!ボクの社会科学習履歴!

でも何に驚いたって、日本の江戸時代の根幹をなす国家戦略である「鎖国」が、「本当はなかったのでは?」という第3回の放送でした。鎖国を始めたという徳川家光も歴代の将軍も、誰も鎖国なんていう言葉は使っていなかったんだそうですね。それに江戸時代には、長崎の出島だけではなくて、他にも3個所の海外との貿易を行う都市(港)があったんだとか。しかもそこには、江戸幕府の巧妙な外交戦略も…。

最近ではそんなこともあり、社会科の教科書の表記も「鎖国」って必ず「」がつくようになっているんですってね。確かにボクらが学んでいた頃には「」なんてついていませんでしたよ。鎖国でした。「鎖国」じゃありませんでしたよね。なんということでしょう!

ちなみにこの「3か月でマスターする江戸時代」ですが、全12回の放送のテーマは以下のとおりです。

第2回:幕府は「百姓・町人」とどう向き合ったのか?

第3回:本当は「鎖国」してなかったってホント?

第4回:「文治政治」は何を生んだ?

第5回:華やかな「元禄文化」はどのように生まれた?

第6回:なぜ立て続けに「改革」した? ①徳川吉宗〜田沼意次

第7回:「鎖国」下でもなぜ蘭学・科学が発展した?

第8回:なぜ立て続けに「改革」した? ②松平定信〜水野忠邦

第9回:どのように「日本的文化」が生まれ、発展した?

第10回:ペリー来航まで「ボーッ」としていたのか?

第11回:「開国か攘夷か」で大騒ぎしたのはなぜ?

第12回:なぜ「薩長」は江戸幕府を倒したのか?