グラフェンはカーボンのナノサイズ厚さのシート。

原子数層の厚さだ。

そんな厚さのシートなら当然、光も透しちゃう。

赤外光も透過しやすいとか。

太陽電池用の透明電極の材料に応用です。

このときのグラフェン作成法はいわゆる

転写法。

1000度程度の高温でグラフェンのかけらをたくさん作っておき、

溶液に溶かして、塗布して膜形成する。

この転写法って素朴なわりになかなか、

良い膜ができるのかもしれない。

そのグラフェンのかけらを200マイクロメーターにまで

おおきくできたのが今回の技術。

200ミクロンってかなり大きいよ。

厚さが1ミクロンの100分の1程度で

大きさが200ミクロンだからねえ。

頑張ったね。

さらに頑張るなら、

グラフェンで上手くいくんだから、

チタン酸化物にも応用しなくちゃ。

チタン酸化物も層状構造してるんだよ。

溶かして、塗布する方法で

薄膜を形成できると思う。

太陽電池そのものも薄くて高効率にできるんじゃないの??

もうひと頑張り。富士電機さん。

グラフェンは赤外線も透過しやすいため、

富士電機HDではグラフェンを電極に用いることで発電効率を

従来比倍増の40%程度に高めることを目指している。

ただ、サイズが大きいグラフェンを作ることが難しかった。

富士電機HDは従来比数十倍増の最大200マイクロメートルの

グラフェンを製造することに成功した。

グラフェンの開発は太陽光以外でも進んでいる。

富士通は、

既存の半導体工場でグラフェンを回路に使用した半導体を生産する技術を開発。

シリコン製半導体と比べて電力消費量を、最大で100分の1を目指している。

世界初!大基板全面にグラフェントランジスタを低温で直接形成する技術を開発低電圧・低消費電力の次世代トランジスタの実用化に大きく前進

勝手に解説しちゃいまーす。。。。

富士通さんが、グラフェンを半導体に応用させる方法を公開してくれたので

フォローしたいと思います。

私のグラフェンの作り方のホームページ(2010年5月30日追記)

グラフェンはカーボンを極限まで薄くしたもので、

作り方はもともとは鉛筆の芯をセロハンテープで剥離して作るというローテクでしたが、

物理性質がすばらしいので

作成法が開発競争されています。

なかでも、転写法という聞きなれない方法が

あるんですが、

やってることは単純で、炭をまとめて層状に作っておいたものを

溶液に溶かします。

その溶液をコーティングすると

あら、不思議。。。

層状のカーボンすなわち、グラフェンが上手く並んでるじゃないか。って

作り方です。

もちろん、うまく並ぶかどうかは疑問で、

重なったり、まばらだったりでグラフェン膜として、

半導体業界で使うには、素朴すぎるわけです。

半導体は基板が年々大きくなっていくからね。

そんな作り方では歩留まり悪くって困るなあと思ったわけですよ。

そこで、半導体業界でもおなじみのCVD法(化学気相堆積法)の出番さ。

ガスをチャンバーに流して熱した基板上にグラフェンを作りたいわけです。

ここで熱してある基盤の温度が大事。

1000度でグラフェンができても、他の半導体部品が

焼ききれちゃうわけですわ。

強誘電体メモリのときにも散々、低温形成って騒がれて、

結構、低温では出来たんだけど、その

強誘電体が、なぜか耐久性がなくて困ったってことが10年ほどまえに

ありました。

耐久性がその強誘電体に電圧をかけるとリーク電流が大きすぎるってことや

製造方法の過程で壊れてしまうってことで、

今回のグラフェンでも同様の心配がまだ残っているわけです。

今回のグラフェンの低温形成は鉄を触媒に使ってることがポイントかと思われますが、

触媒能だけなら鉄が必ずしも一番じゃないような気がします。

ただ、使い勝手がよかったこと、耐熱性がよかったこと、あとから溶かしやすい事が

鉄を使うメリットなんでしょうか。

一旦、鉄の上にグラフェンを作って、その鉄を溶かして

下地にハフニウムを物理堆積法で作るだなんて、

物理屋さんの臭いが強すぎでしょ。

理論的には出来ても

量産体制に入って、そんな製造法がまともに機能するとはおもえないなあ。

ただ、一番大事なのが、得られたグラフェンの性能だな。

強誘電体メモリのときの教訓からいうと、

つぎは、

耐還元性をもったグラフェン層の改質

がメインテーマになりそうだな。

株式会社富士通研究所(注1)は、次世代トランジスタの材料として期待されるナノメートルサイズの炭素材料(ナノカーボン)の1つであるグラフェン(注2)を、一般的な半導体製造プロセスである化学気相成長法(以下、CVD法)(注3)を用いて絶縁基板上に低温で直接形成する技術を開発し、大基板の全面にトランジスタを形成することに世界で初めて成功しました。さらに、従来のグラフェンの形成温度が800~1,000℃であるのに比べ、形成温度を650℃と大幅に引き下げたことにより、さまざまな絶縁基板上に直接グラフェントランジスタを形成することが可能となります。

グラフェンは高い電子・ホール移動度を持ち、低電圧・低消費電力で動作する次世代トランジスタの材料として期待されています。本技術の開発により、グラフェントランジスタの実用化に向けて大きく前進しました。

本技術の詳細は、11月30日(月曜日)から米国・ボストンで開催される国際会議「Materials Research Society 2009 Fall Meeting」(MRS 2009 Fall Meeting)で発表いたします。

背景

従来の課題

剥離・転写法

CVD・転写法

SiC(注4)表面熱分解法

半導体であるSiC基板を1,200℃程度以上の高温で熱処理し、SiC基板表面にグラフェンを形成する方法。

金属触媒を利用するCVD法は、任意の基板上にグラフェンを形成できる有力な方法です。

しかし、導体である金属上ではトランジスタの形成ができないため、

従来は別の基板に形成したグラフェンを絶縁基板に転写することによってトランジスタの形成が行われてきました。この方法では薄い膜であるグラフェンにシワがよりやすく、現在主流となっている直径300mmのウエハーのような大基板への適用が容易ではありません。実用化のためには基板サイズに関わらず一様にトランジスタを形成できる技術が課題となっていました。

また、通常は800℃以上の温度でグラフェンを形成するため、利用できる基板の種類が限られてしまうという課題もありました。

新技術の概要

富士通研究所は、世界で初めて、650℃と低い温度で絶縁基板上にグラフェンをCVD形成し、グラフェントランジスタを基板全面に直接形成する技術を開発しました。

触媒である鉄膜を酸化膜付きシリコン基板上に堆積し、

アセチレンを原料とした熱CVD法により、

その鉄膜上に厚みを制御してグラフェンを形成する技術を開発しました。

以上

注釈

代表取締役社長 村野和雄、本社 神奈川県川崎市。

炭素原子が六角形の網の目状に並んだ構造で、グラファイトはこのグラフェンが積層したもの。

Chemical Vapor

Deposition。反応容器内で原料ガスを熱などにより分解して基板上に薄膜や構造体を合成する方法。半導体デバイスの製造プロセスで一般的に使用されている。

Silicon Carbide、炭化ケイ素。

感光性の材料を基板上に塗布し、パターンが形成されたマスクを通して紫外線などを基板に照射することにより、露光のされている部分、されていない部分のパターンを基板上に形成する方法。半導体デバイスの製造プロセスに不可欠。

Atomic Layer

Deposition。2種類以上の原料ガスを交互に反応容器内に導入することにより、物質を1原子層ずつ制御性良く堆積する方法。極めて薄い絶縁膜の堆積などに使用される。

p型トランジスタ、n型トランジスタの両方の特性を併せ持つこと。

http://pr.fujitsu.com/jp/news/2009/11/27.html

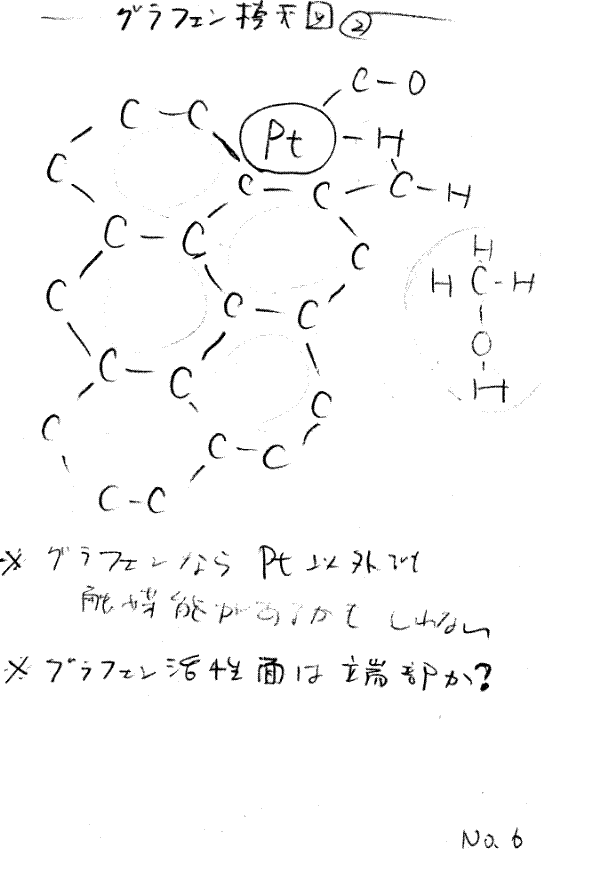

グラフェン(カーボンの単層シート)を利用した新規触媒層の設計

グラフェンとは原子レベルでのカーボン単層で

シートとして得るには

シートを溶液に溶かして基板上に配列させて

重なりあった部分を超音波で削って、一面に敷き詰める方法が

知られている。

さらにカーボンを表面に含む溶液と対極を5ミリ程度まで近づけて

30から50Vの高電圧交流印加法によっても

グラフェンを形成できることが示されている。

一方、カーボンを含むガスを

高温のチャンバー中で、

化学気相堆積法(CVD)で

銅や鉄などの金属表面に触媒的に形成する方法も提案されている。

私は、銅をナノドットめっきで形成して、

その銅ドットの表面に選択的にグラフェンを堆積させるCVD法を提案する。

また、得られたグラフェンにアルカリ金属または、アルカリ土類金属をドープすることで

その後で、ドープした金属を選択的に置換めっきする貴金属めっきを施すことで

原子レベルで貴金属使用量を削減し、またグラフェンとの相乗効果をもつことが期待される

触媒の形成法を提案する。

また、形成された貴金属修飾グラフェン修飾銅ドット触媒に

電子、またはイオン輸送層として電気伝導性高分子を

電気析出法またはスピンコート法で形成することを提案する。

以上の形成法による触媒は、

たとえば、燃料電池などの貴金属を使用することが不可避な有力な化学反応においても

貴金属量を大幅に低減させることができ、価格面でのメリットが得られる。

また、グラフェンと金属の相乗作用によって新しい触媒を創出することにも利用できる。

グラフェンの活性点は面状に広がるものではなく、

端部が点状に活性を持っていると予想している。

そのため、触媒として応用する場合には、

端部をより多く形成させる銅ドット上の修飾グラフェンを利用するメリットが大きい。

銅ドットめっきはリソグラフィーとレジストを組み合わせる通常の半導体プロセスを利用し、

硫酸銅めっき浴などを用いることで形成できる。

グラフェンにドープする金属(イオン化傾向の小さな金属)は

CVDのガス中に含有させることでドープ量の制御を行う。

強誘電体薄膜は

今はどうか知らないが昔はメモリに応用することを目的に研究されてました。

電源を切っても0か1かが残る性質を利用してパソコン用の新型メモリに使いたかったんです。

しかし集積できず

つまり細かく薄くすると誘電体の特性が落ちたり

リーク電流が流れて絶縁が壊れてメモリの記憶がなくなってしまう。

その原因は強誘電体結晶そのものではなく、表面の還元されたビスマスや

粒界の強誘電体以外の結晶が壊れやすいために、

薄くできないからだと私は信じてます。

作り方を工夫して、そうした弱い結晶や弱いビスマス部分が出来ないようにしたが、解決出来なかった。

そこで、私が提案するのが陽極酸化だ。

強誘電体を硝酸などのなかで陽極にして電圧を加える。

強誘電体以外の結晶やビスマスが選択的に酸化される条件を探す。

その部分だけが溶けてなくなる条件でもいいよ。

わかるかなあ~

これで還元雰囲気に強い強誘電体薄膜が 作れると思うんだ。

化学って雑誌に載ってたのを引用します。

チタン酸化物上で水が光触媒によって分解して

電気を発生する原理を

模式化したものだ。

あまりにも単純な図で新しい知見は何も導かれないが

わかりやすいので引用します。

グラフェンがカーボンの単層シートなら

チタン酸化物でも同じように単層のシートが出来ていた!

溶けやすいリチウムとカリウムのチタン酸化物を溶液によって化学的に剥離する。

その単層シートを基板に溶液を用いて静電気的に付着させる。

重なり合った部分は超音波で選択的に壊すことで

単層シートで9割以上覆われるらしい。

溶液プロセスだけで基板にダメージがないため接合面がきれいです。

膜厚は10ナノメーター程度で、従来のサイズ効果より小さな膜厚の誘電体薄膜が得られている。

ここから先は想像上の実験室だが

リチウムとカリウムとビスマスとチタンで同様に

単層シートを作って

基板上に並べたら

強誘電体薄膜が得られるんじゃないの?

層に対して垂直なc軸方向に分極する強誘電体を作るのがポイントかな?

もう一つのトピックスは強磁性体かつ強誘電体。

鉄ビスマス酸化物が例に上がっていたけど、

強誘電性はともかく磁性体としてまだまだ未解明で特性も低そうです。

お得意の鉄コバルト硫黄などを混ぜれば磁性体としても特性あがるかも。

最後に

上の2つを組み合わせて

リチウムカリウム鉄コバルトビスマスチタン酸化物?

を作って単層シートを基板上に配列すれば

強磁性体かつ強誘電体薄膜を作製できる可能性があるね!

先生、いかがですか?

新しい研究テーマに採用してみませんか?

岐阜の陶芸家さんと釉薬についてお話しを伺いました。街のギャラリーカフェで作品展を開いていました。

月曜日で客は他にいなかったので、お話を伺うことができました。

土は瀬戸で採れる2種類。

一つはきめが細かい土で焼き物も肌触りが滑らかです。白くて薄い焼き物になっていました。

もう一つはもっと素朴な焼き物でした。

釉薬をかけて独自の色を出します。

土を800℃ぐらいで焼いてだいたいの形を決めてから釉薬を塗ります。

そのあと1300℃ぐらいで焼くんです。

温度の上げ方は900℃ぐらいまでを極めてゆっくりと昇温します。それ以上高温ではゆっくりでなくてもいいようです。

釉薬は

鉄や銅の粉末に灰を混ぜて水に溶かしたものらしいです。

昔は鉄や銅もそれを含んだ土を使って釉薬を作ったそうです。

現代陶芸家さんのなかにはマンガンなどのレアメタルを釉薬に使う人もいるそうです。

焼く炉は酸化雰囲気炉か還元雰囲気炉かで釉薬の色の現れ方が変わります。

銅の釉薬は酸化雰囲気では深い緑色ですが

還元雰囲気では茶色いそうです。

鉄の釉薬は還元雰囲気では黒くなります。

酸化雰囲気や還元雰囲気は炉の下の燃料口部分や煙突部分を開けたり閉めたりして調整します。

そのほか、藁を近づけて、それの効果が焼き物に移ったり、

模様を書いた上に釉薬をかけて模様を流したり、

釉薬を多めに器の内側にかけて、底にたまった釉薬の色を楽しんだり、

という表現があるそうです。

全体に2000から3000円の普段使いに近い陶芸作品展で、生活に潤いがあれば買ったり造ったりしたいなあと思った作品展でした。

ダイハツが新燃料電池を…

大グループが人工酵素合成成功燃料電池に応用

燃料電池へのアプローチはさまざま。

プラチナの触媒能は高いが、高価すぎる。

そのプラチナを減らす方向で、

1)プラチナの量を減らした触媒をつくる。

2)プラチナ以外の触媒を使う。

今回は、2)のプラチナ以外の触媒というアプローチですね。

水素以外の燃料に変えるという工夫で

触媒をプラチナ以外に変えることが可能になりそうです。

コバルトなど。

また、人工酵素という鉄とタンパク質の錯体を利用する触媒では

さらに発熱を抑えられるため効率があがるという発見もあります。

どちらが、有利かは、まだわかりません。

燃料はインフラと関係しているし、

人工酵素はまだ、未開な分野なので安定性などが不安。

いずれにしても

すべての理工系分野の学者・技術者が知恵を出し合うのが

燃料電池の進むべき道。

オキシトシンというホルモンが食欲抑制に働くことが明らかになったと自治医大らの報告。

過食症などを抑える薬の開発へ道。

オキシトシンは授乳などに関わるホルモンだが、まだ未解明。

セックスとも関係するし、信頼感とも関係すると言われる。

非常に微量で瞬間的に作用して分解してしまうらしい。

検出が難しいらしい。

そんなセンサーが出来たら医薬品の開発がすすむだろう。

南米に世界の8割 リチウム争奪戦

http://www.asahi.com/business/update/1101/TKY200911010080.html?ref=goo

南米で

岩塩から溶け込んだリチウムが湖に貯まる。

その水を乾燥させて、肥料をつくる副産物として

リチウムが作られる。

リチウムは炭酸リチウムか水酸化リチウム

商品になって運ばれる。

電池材料は南米の湖が材料源だったとは、

なんか面白い。

銅は下の方の茶色。

黄色いのは電子雲です。

青いのが銅イオン。

緑が水分子のなかのOH基。

赤が塩素イオン。

水分子は固液界面の近くまで来るが

電子を受け取るのは銅イオンです。

雷のような電子雲の移り変わりでイオンから金属に変わります。

同時に銅イオンの周りの緑のOH基は取れます。

これが見たかのような

固液界面パステル画です。

最先端の化学をわかりやすく解説する超優秀なサイトが

「夢化学21」

これは、いままで興味なかったから見てなかったけど、

一度、全部目をとおしてみよう。

すごく面白そう。

http://www.kagaku21.net/

電気めっきは電極と電解質があればなんでもできる。

と

林先生に教わりました。

めっき液をつけた布に電気コテをあててめっきする。

さらに進めてめっき液を含ませた布で

アイロンをかけながら電気めっきをする。

温度は低めに。スチームは適度に。

かなりマッドサイエンティスト化してきました。

が面白そうでしょ。

身近なもので化学実験するなら、

発想力で勝負。

でも、せっけんすら造ったことない私。

まだまだだよ。

電解銅箔はプリント配線板に使うフォイルで

電気めっき法で作られる。

簡単に基礎電気めっき浴を紹介すると

CuSO4が濃い目の1.5モル・L

硫酸が濃い目に1.0モル・L

塩酸が50ppm

ゼラチンが2ppmです。

電気条件は

1cm平方に1Aを流すという高電流めっきです。

35ミクロンの厚さの膜が96秒でめっきできる計算です。

これが96クーロンという意味です。

重さを測るとめっき反応は効率100%に近いです。

まず、硫酸銅の濃度。銅の結晶性に関わります。

ある程度濃いほうが、銅の軟らかい結晶ができるようです。

硫酸の濃度。これはあまり影響ありません。

なくしてしまうのはいけないようです。

ないと銅の水酸化物ができるのかな??

電流密度。これは高電流=高電圧めっきにすると

銅の表面のでこぼこがひどくなりすぎます。

めっき温度。これは高温結晶性が低くなる。

よくわかんないですね。。。

最後に塩酸とゼラチン濃度。

これは、めっきのキモ。

塩酸がめっきをスピードアップして、

反応速度を上げます。

そのため表面のカタチや結晶構造が変わります。

ゼラチンは塩酸の働きを均一にする役割です。

以上、、めっき通の人ならわかる、電解銅めっきのキモ。でした。

化学おじさん、林先生と逢ってきました。

隣町の某 林ラボで日夜、実験キットの開発にいそしむ人です。

もともとは高校の化学の先生で定年退職した自由人です。

モルの会という化学サークルに入っているそうです。

林ラボは駅から5分の好立地の

目だたない建物でした。

町工場的な研究室です。

燃料電池を自作して高校生に

水素ガスだけで電気が起こせる様子を実験でわからせることが

できます。

私も見せてもらって感激しました。

ステンレスメッシュをアルカリ洗浄してビタミンCで還元してから

パラジウムめっきを電気的に行います。

ステンレスの網の表面にパラジウムがささくれ状にめっきされます。

これはめっき電流を極端に高い電流にして

ささくれ状にした方が特性があがるそうです。

そのほか、ニッケルの上に

銅めっきをしてマジックで絵を描いておくと

その部分だけめっきされずにのこり、

あとからエタノールで洗うと、銅の配線と同じようなめっきができるという実験。

銅の電気めっきで硫酸はなぜ加えるのか??って質問されました。

銅めっきは電気量と得られる銅の重さがほぼ100%の関係で

ファラデーやアボガドロ数の概念を教えるのに使えるそうです。

これには私も激しく同意。

私も銅めっきの表面が数滴の塩酸をめっき液にくわえることで

光沢めっきからざらざらめっきに変わっていくことなどを話しました。

これは電解銅箔として工業的にも有用なめっき技術です。

あとはHDD(ハードディスク)をめっきで作る話。

これはあんまり深い話はしませんでした。

導電性高分子の陽極酸化電解重合によって成膜する方法。

水溶液中で電析させたあと、

有機溶媒中で水分を電気的に飛ばして活性化する話。

リチウムを電気めっきで析出させて光沢ある表面を得たい。

が針状結晶ができて光沢は得られない。

これにはリチウムを電気めっきで析出させて

(充電スタートの)リチウム1次電池の原理を理解させる。

導電性高分子に高分子電解質を電解重合で絡ませて

表面の反応をまったく変えることができること。

高分子に金属イオンを染み込ませて、

金属イオンが出て行くことで電極になる。

これによって電極反応がすごく速くなること。

サランラップの筒に銅コイルを巻きつけて、

中を磁石を動かして電流が発生する電磁誘導の実験。

これはデジタル電流計をマイコンで自作してました。

アルファべットをマイコンに入力するのに四桁の数字を打ち込んでました。

あまりに密度の濃い話ばかりで、実に楽しい時間でした。

電気材料化学って本を貸してきたので

また会いにいく口実ができそうです。

それに高校生に化学を教える教材をつくるってなかなか面白そう。

今後ともよろしくお願いいたします。

</body>