佐和山 松原内湖 織田信長 明智光秀伝承 長谷川博美

関東さん「仮名」

歴代の徳川将軍は大黒天の兜を作らせています。

長谷川

京都の朝廷の天皇に対し国神「諸侯」を束ね国事を執行する出雲の大国主の神「大黒天」

に歴代将軍を擬して、徳川幕府の日本の国事代行権をシンボリックにする為のイメージ策戦

でしう。明治維新に徳川幕府は大政奉還つまり日本国の政治を朝廷に徳川幕府から返上して

います。

犬上さん「仮名」

明智光秀が大黒天を川の流で拾って千人の家臣を持つ大黒天に満足しないと放言したとか?

長谷川

『淡海温故禄』の記述内容ですね!?

歴史通さん「仮名」

何で明智光秀が近江犬上郡出身説が出るんだよ!そんなの歴史的事実と全く関係ないよ!

長谷川

ところが『淡海温故禄』は最古の明智光秀伝説を記録しているんです。但し伝説ですよ!

明智光秀伝説としては日本最古なんです。良いですか!私は今明智伝説の話をしています。

歴史通さん「仮名」

ない、ない、ない!そんな伝説は絶対にありえない!絶対にありえずはずがないのですよ!

長谷川

近江国犬上郡出身の名築城家とは?

歴史通さん「仮名」

近江国犬上郡在士出身の藤堂高虎でしょうが!

長谷川

名築城家の百々三河守は誰の家臣でしたかな?

歴史通さん「仮名」

最初岐阜の織田氏次に山内一豊の家臣となり土佐高知城を設計した人ですね?近江伊香郡

の土豪の東野氏も土佐藩の家老になったりしています。百々三河守と言えばね佐和山城の

城主も務めた由緒ある家系ですか?

坂田さん「仮名」

百々三河守のルーッと言えば近江国坂田郡と犬上郡の境の鳥居本の百々屋敷そして京極や

浅井の家臣の系譜でもある。

長谷川

甲良豊後守と言う大工は何した人ですか?

関東さん「仮名」

そりや日光東照宮や徳川幕府の御殿を担当した近江犬上郡の大工さんでしよ?藤堂高虎

つながりで推薦された人々なんでしよう?甲良大工は室町幕府の御殿図面も残していて

それが江戸時代になって役立ったんでしょう?徳川家光の母は近江浅井氏ですし藤堂は

若き日には浅井長政の小姓も務めていた人でしたね?そういう人脈でしよ?小堀遠州も

近江長浜出身の人でしよう?有名な茶人であり作庭家でもあった人と聞いていますよ。

長谷川

名築城家ともされる明智光秀が近江国犬上郡佐目に関係のある人だったらどうしますか?

歴史通さん「仮名」

有り得ない。有り得ない。100%有り得ない!

長谷川

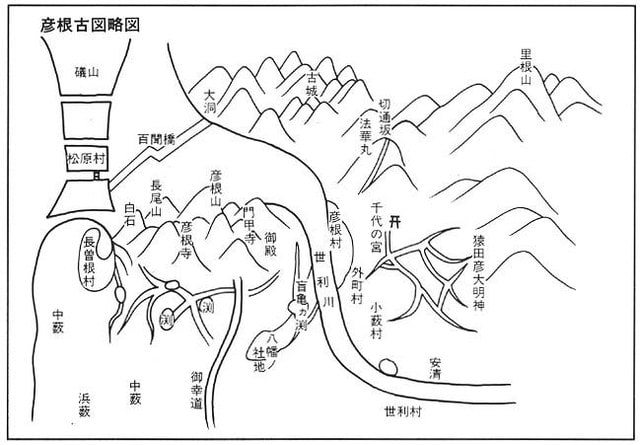

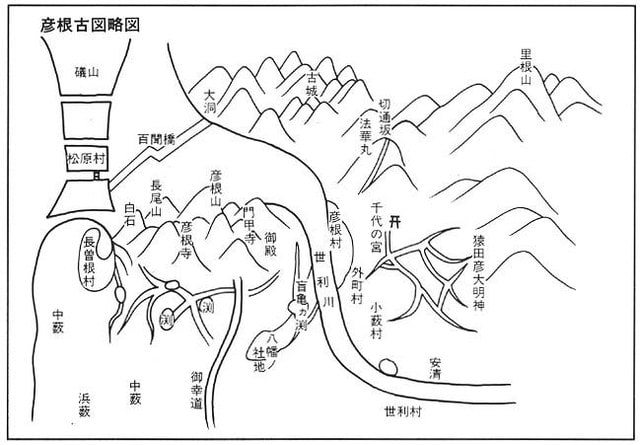

彦根には芹川と言う川が彦根城の南に流れています。勢利川と往昔は書いたのです。

彦根さん「仮名」

あります。あります。芹川は彦根市民の憩いの川なのです。彦根城の大外堀ですよ。

長谷川

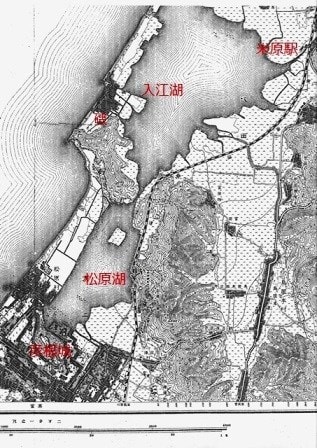

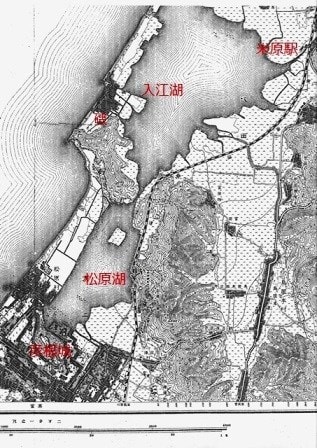

元亀天正の頃は芹川は勢利川と書いて佐和山の西松原内湖に流れ込んでいたんです。

彦根さん「仮名」

知ってますよ。彦根市民ならば誰でも知ってますよ!芹川が松原に流れていた伝説を!

長谷川

元亀四年天正元年(西暦1570 年)杣人「きこり」を多賀方面に派遣して材木を伐採し

勢利川を松原内湖へと流して国中の鍛冶「鍛冶屋」・番匠「大工」・杣「きこり「を集

め、後にあの安土城の天主の大工棟梁となる岡部又右衛門に彦根市松原内湖で大船を作ら

せています。

『信長公記』 元亀四年天正元年(西暦1570 年)より

「五月廿二日、佐和山へ御座を移され、多賀・山田・山中の材木をとらせ、佐和

山の麓、松原へ、勢利川通り引下し、国中の鍛冶・番匠・杣を召し寄せ、御大工

岡部又右衛門棟梁にて、舟の長さ三十間、横七間、櫓を百挺立たせ、艫舳に矢蔵

を上げ、丈夫に致すべきの旨、仰せ聞かされ、在佐和山なされ、油断なく、夜を

日に継ぎて仕り侯間、程なく、七月三日、出来吃んぬ。事も生便敷大船、上下耳

目を驚かすこと、案の如し。」

城郭愛好家様「仮名」

長谷川先生は城郭の先生であって文献『信長公記』の先生ではないでしょうが?

長谷川

すみません。私はNHK名古屋文化センターで約5年米原市近江公民館で約4年

都合9年文献『信長公記』解説講師をさせて頂いておりました。大変感謝してます。

長谷川

信長が芹川「勢利川」上流から木材を川流しするには多賀方面に杣人を派遣する

必要があります!民俗学的に来栖「くるす」と言う上流に秀吉が派遣された可能性

は多賀の来栖には太閤出世太鼓踊りなる秀吉が長浜城を得た事を祝う行事が開催さ

れています。

歴史通さん「仮名」

そんな馬鹿げた事があるかい!?犬上郡多賀来栖に太閤出世太鼓踊など無い!

犬上郡多賀町来栖に若きころの秀吉が来ていたなん事は絶対にありえないはず!

確かに織田信長に京極氏の子息、京極が保護されたり、多賀久徳氏の遺児

が信長に保護された経緯はあるのだが?

長谷川

そうですね。絶対にありえないと人間の脳が決定してまう訳なんですよね?

明智が近江高島郡田中の城に永禄9年頃籠城していた貴重な記録※①も出て来た!

それでは、伝承資料『武功夜話』を、引用ではなく参考にしてみましようか?

とぼけ様「仮名」

あれまあ~サンタルチア!ナンタルチア!藤吉朗が芹川の上流の来栖に来ていたの?

歴史通さん「仮名」

とぼけないで下さい!真面目な歴史研究をして下さいよ!天正10年本能寺の変の後

には近江多賀大社に明智光秀は禁制をだしています。これはね正真正銘の文献ですよ!

長谷川

まあまあ今回は伝説を考察している訳でして厳格な文献史学の世界と言うより

明智光秀の多賀大黒天伝説を楽しみましょう!楽しんでいる間に歴史の深淵が

浮かび上がるかもしれないでしよう。今回は気楽に気楽なリラックスが大切!

とぼけ様「仮名」

芹川を、ざんふらこ、ざんらこと、大黒が流れて松原に流れるイメージですね!

歴史通さん「仮名」

サッパリ訳が分からん!何で大黒天が松原内湖に流れ着くのか!訳わからんわ!

とぼけ様「仮名」

松原内湖に浮かぶ四角い田圃の地名は?何でしょう?さてここの地名が気になる!

長谷川

話題はこの辺で終わりです!近江高等学校が101回夏の甲子園の代表校になられた事を祝福します。

とぼけ様「仮名」

ええっっと、、、、近江高等学校様を検索すると、、、、近江高等学校(おうみこうとうがっこう)

は、滋賀県彦根市松原町※大黒前※にある私立高等学校。ありやまあ!びっくり!明智伝説楽しんで

ますが何故か?何か夏なのにゾガゾガと寒気を感じます。ついでに近江と越前の境には大黒山もある?

長谷川

犬上郡の中山道には葛籠町がありますよね?

つまり、室町幕府以来の葛籠座が存在した。

葛籠に使う藤の木は多賀町佐目に限定されてた。

とぼけ様「仮名」

そうそうそう。佐目の藤は日本最高の藤なのです。

長谷川

織田信長も、麒麟の花押を、使いましたが

麒麟の花押を使った室町将軍はだれですか?

とぼけ様「仮名」

足利義輝です。将軍就任式は亡命先である近江坂本の日吉神社(現日吉大社)祠官・樹下成保の第で

行われ、六角定頼を烏帽子親として元服し、義藤(よしふじ)と名乗った人。一方細川氏は天文15年

(1546年)、将軍・足利義藤(後の足利義輝)の偏諱を藤を受、細川藤孝と名乗る。天文21年(1552年

従五位下・兵部大輔に叙任された。細川幽斎の事です。

長谷川

明智や信長の存命時代の近江立入氏の記録には明智は土岐の随分の衆と書いている。随分とは随員

の事であり明智自身を土岐氏だとは言ってません。宣教師ルイス・フロイスの「日本史」には「明智

光秀が細川家の中間であった」と記載されている。医師江村専斎の「老人雑話」では「明智光秀は細川

藤孝の家来だった」とも書いてある。

※①

村井祐樹「幻の信長上洛作戦」により、「米田文書」に残された『針薬方』奥書に、

「右一部、明智十兵衛尉高嶋田中籠城之時口伝也」との記述があることが確認された。

同書は光秀の口伝を筆録した沼田勘解由左衛門から、永禄9年10月20日に米田貞能が

近江坂本で写したものであり、ここに光秀の史料上の初見が更新された。ここから

いえるのは①光秀は医学の知識を有していたこと、②近江湖西にすでに地理観を有し

ていたことの2点である。

関東さん「仮名」

歴代の徳川将軍は大黒天の兜を作らせています。

長谷川

京都の朝廷の天皇に対し国神「諸侯」を束ね国事を執行する出雲の大国主の神「大黒天」

に歴代将軍を擬して、徳川幕府の日本の国事代行権をシンボリックにする為のイメージ策戦

でしう。明治維新に徳川幕府は大政奉還つまり日本国の政治を朝廷に徳川幕府から返上して

います。

犬上さん「仮名」

明智光秀が大黒天を川の流で拾って千人の家臣を持つ大黒天に満足しないと放言したとか?

長谷川

『淡海温故禄』の記述内容ですね!?

歴史通さん「仮名」

何で明智光秀が近江犬上郡出身説が出るんだよ!そんなの歴史的事実と全く関係ないよ!

長谷川

ところが『淡海温故禄』は最古の明智光秀伝説を記録しているんです。但し伝説ですよ!

明智光秀伝説としては日本最古なんです。良いですか!私は今明智伝説の話をしています。

歴史通さん「仮名」

ない、ない、ない!そんな伝説は絶対にありえない!絶対にありえずはずがないのですよ!

長谷川

近江国犬上郡出身の名築城家とは?

歴史通さん「仮名」

近江国犬上郡在士出身の藤堂高虎でしょうが!

長谷川

名築城家の百々三河守は誰の家臣でしたかな?

歴史通さん「仮名」

最初岐阜の織田氏次に山内一豊の家臣となり土佐高知城を設計した人ですね?近江伊香郡

の土豪の東野氏も土佐藩の家老になったりしています。百々三河守と言えばね佐和山城の

城主も務めた由緒ある家系ですか?

坂田さん「仮名」

百々三河守のルーッと言えば近江国坂田郡と犬上郡の境の鳥居本の百々屋敷そして京極や

浅井の家臣の系譜でもある。

長谷川

甲良豊後守と言う大工は何した人ですか?

関東さん「仮名」

そりや日光東照宮や徳川幕府の御殿を担当した近江犬上郡の大工さんでしよ?藤堂高虎

つながりで推薦された人々なんでしよう?甲良大工は室町幕府の御殿図面も残していて

それが江戸時代になって役立ったんでしょう?徳川家光の母は近江浅井氏ですし藤堂は

若き日には浅井長政の小姓も務めていた人でしたね?そういう人脈でしよ?小堀遠州も

近江長浜出身の人でしよう?有名な茶人であり作庭家でもあった人と聞いていますよ。

長谷川

名築城家ともされる明智光秀が近江国犬上郡佐目に関係のある人だったらどうしますか?

歴史通さん「仮名」

有り得ない。有り得ない。100%有り得ない!

長谷川

彦根には芹川と言う川が彦根城の南に流れています。勢利川と往昔は書いたのです。

彦根さん「仮名」

あります。あります。芹川は彦根市民の憩いの川なのです。彦根城の大外堀ですよ。

長谷川

元亀天正の頃は芹川は勢利川と書いて佐和山の西松原内湖に流れ込んでいたんです。

彦根さん「仮名」

知ってますよ。彦根市民ならば誰でも知ってますよ!芹川が松原に流れていた伝説を!

長谷川

元亀四年天正元年(西暦1570 年)杣人「きこり」を多賀方面に派遣して材木を伐採し

勢利川を松原内湖へと流して国中の鍛冶「鍛冶屋」・番匠「大工」・杣「きこり「を集

め、後にあの安土城の天主の大工棟梁となる岡部又右衛門に彦根市松原内湖で大船を作ら

せています。

『信長公記』 元亀四年天正元年(西暦1570 年)より

「五月廿二日、佐和山へ御座を移され、多賀・山田・山中の材木をとらせ、佐和

山の麓、松原へ、勢利川通り引下し、国中の鍛冶・番匠・杣を召し寄せ、御大工

岡部又右衛門棟梁にて、舟の長さ三十間、横七間、櫓を百挺立たせ、艫舳に矢蔵

を上げ、丈夫に致すべきの旨、仰せ聞かされ、在佐和山なされ、油断なく、夜を

日に継ぎて仕り侯間、程なく、七月三日、出来吃んぬ。事も生便敷大船、上下耳

目を驚かすこと、案の如し。」

城郭愛好家様「仮名」

長谷川先生は城郭の先生であって文献『信長公記』の先生ではないでしょうが?

長谷川

すみません。私はNHK名古屋文化センターで約5年米原市近江公民館で約4年

都合9年文献『信長公記』解説講師をさせて頂いておりました。大変感謝してます。

長谷川

信長が芹川「勢利川」上流から木材を川流しするには多賀方面に杣人を派遣する

必要があります!民俗学的に来栖「くるす」と言う上流に秀吉が派遣された可能性

は多賀の来栖には太閤出世太鼓踊りなる秀吉が長浜城を得た事を祝う行事が開催さ

れています。

歴史通さん「仮名」

そんな馬鹿げた事があるかい!?犬上郡多賀来栖に太閤出世太鼓踊など無い!

犬上郡多賀町来栖に若きころの秀吉が来ていたなん事は絶対にありえないはず!

確かに織田信長に京極氏の子息、京極が保護されたり、多賀久徳氏の遺児

が信長に保護された経緯はあるのだが?

長谷川

そうですね。絶対にありえないと人間の脳が決定してまう訳なんですよね?

明智が近江高島郡田中の城に永禄9年頃籠城していた貴重な記録※①も出て来た!

それでは、伝承資料『武功夜話』を、引用ではなく参考にしてみましようか?

とぼけ様「仮名」

あれまあ~サンタルチア!ナンタルチア!藤吉朗が芹川の上流の来栖に来ていたの?

歴史通さん「仮名」

とぼけないで下さい!真面目な歴史研究をして下さいよ!天正10年本能寺の変の後

には近江多賀大社に明智光秀は禁制をだしています。これはね正真正銘の文献ですよ!

長谷川

まあまあ今回は伝説を考察している訳でして厳格な文献史学の世界と言うより

明智光秀の多賀大黒天伝説を楽しみましょう!楽しんでいる間に歴史の深淵が

浮かび上がるかもしれないでしよう。今回は気楽に気楽なリラックスが大切!

とぼけ様「仮名」

芹川を、ざんふらこ、ざんらこと、大黒が流れて松原に流れるイメージですね!

歴史通さん「仮名」

サッパリ訳が分からん!何で大黒天が松原内湖に流れ着くのか!訳わからんわ!

とぼけ様「仮名」

松原内湖に浮かぶ四角い田圃の地名は?何でしょう?さてここの地名が気になる!

長谷川

話題はこの辺で終わりです!近江高等学校が101回夏の甲子園の代表校になられた事を祝福します。

とぼけ様「仮名」

ええっっと、、、、近江高等学校様を検索すると、、、、近江高等学校(おうみこうとうがっこう)

は、滋賀県彦根市松原町※大黒前※にある私立高等学校。ありやまあ!びっくり!明智伝説楽しんで

ますが何故か?何か夏なのにゾガゾガと寒気を感じます。ついでに近江と越前の境には大黒山もある?

長谷川

犬上郡の中山道には葛籠町がありますよね?

つまり、室町幕府以来の葛籠座が存在した。

葛籠に使う藤の木は多賀町佐目に限定されてた。

とぼけ様「仮名」

そうそうそう。佐目の藤は日本最高の藤なのです。

長谷川

織田信長も、麒麟の花押を、使いましたが

麒麟の花押を使った室町将軍はだれですか?

とぼけ様「仮名」

足利義輝です。将軍就任式は亡命先である近江坂本の日吉神社(現日吉大社)祠官・樹下成保の第で

行われ、六角定頼を烏帽子親として元服し、義藤(よしふじ)と名乗った人。一方細川氏は天文15年

(1546年)、将軍・足利義藤(後の足利義輝)の偏諱を藤を受、細川藤孝と名乗る。天文21年(1552年

従五位下・兵部大輔に叙任された。細川幽斎の事です。

長谷川

明智や信長の存命時代の近江立入氏の記録には明智は土岐の随分の衆と書いている。随分とは随員

の事であり明智自身を土岐氏だとは言ってません。宣教師ルイス・フロイスの「日本史」には「明智

光秀が細川家の中間であった」と記載されている。医師江村専斎の「老人雑話」では「明智光秀は細川

藤孝の家来だった」とも書いてある。

※①

村井祐樹「幻の信長上洛作戦」により、「米田文書」に残された『針薬方』奥書に、

「右一部、明智十兵衛尉高嶋田中籠城之時口伝也」との記述があることが確認された。

同書は光秀の口伝を筆録した沼田勘解由左衛門から、永禄9年10月20日に米田貞能が

近江坂本で写したものであり、ここに光秀の史料上の初見が更新された。ここから

いえるのは①光秀は医学の知識を有していたこと、②近江湖西にすでに地理観を有し

ていたことの2点である。