近江 佐和山城安土城の謎 織田信長と丹羽長秀の相関関係と重要性

▲城郭ビイスタ論クリックする。

読者のみなさま様からブログに届いた声

Unknown (Unknown)2020-11-09 15:06:51

長浜城、安土城、坂本城、大溝城の4城を信長の

琵琶湖城郭ネットワークと呼んでいるようですが、

丹羽長秀が居た佐和山城が含まれていないのは

何故なのか疑問に思っています。

Unknown (Unknown)2020-11-09 19:33:48

私も佐和山城が含まれなことを疑問に思っています。

Unknown (Unknown)2020-11-09 20:34:18

先ず佐和山城に西麓に琵琶湖が存在した昭和の証拠写真

に衝撃を受けました。次に彦根の芹川が戦国時代は佐和山

西山麓の松原に流れていた事に衝撃を受けました。そして

織田信長の琵琶湖水上ネットワークの根幹と基盤を成す、

件の信長大船が佐和山城西麓の松原で作られた事を文献

『信長公記』を読んで初めて知り大きな歴史的衝撃を私

は受けました。英語ではABCDEと5文字から勉強します。

日本語ならば、あいうえお、5文字です。英語の「A」を

日本語の「あ」は基礎中の基本と言えると私は思います。

Unknown (Unknown)2020-11-13 18:48:51

僕も織田軍団の琵琶湖水上支配の基礎を考える上で基礎的

な事根本的な事案だと思います。佐和山城は近江でも最も

城主が多く変遷した水陸交通戦略の最重要地点の城とです。

徳川時代になり内藤氏が長浜城主になりましたが結局廃城

となり水陸交通の要衝と言う意味で佐和山城の機能を徳川

幕府雄藩の彦根城を拠点とする彦根藩井伊家が継承する事

になった事で、また日本最大の合戦と言える関ヶ原合戦も

石田三成は佐和山城から出陣した事で、この城の政治的重

要性は万人に明白が知るところであると言えます。

長谷川

話題を佐和山城ではなく、人間の集団心理に変えます。

人間の大脳生理学では脳内の電導記憶物質と呼ばれる

「シナプス」と呼ばれる物質で記憶が、固定されます。

産まれたばかりの水鳥のカモ達が真の母カモではなく

カモと異なる模型の台車を人間がヒモを付けて牽引す

ると「刷り込み」と呼ばれる性質本能で模型の台車を

真実の母親として引率される事例が報告されてます。

昔、世界史の教科書でモハメッドと最初に学習した人

は現代の世界史教科書にあるムハンマドの正式呼称に

は絶対に納得合点しません。日本史の1192年良い国

作ろう鎌倉幕府と学生時代記憶しましたが全く現代

現行の教科書にこの年号は一切採用されていません。

記憶を司るシナプスとは永遠に焼き付け記憶されれ

正論云々を語り討論する以前に人間本来の記憶特性

学習の「刷り込み学習」と呼ばれ人間は初めて見た

物、聞いた事を本物真実と信じ込む性質本能がある

事を事前に常日頃から沈着冷静に知っている必要が

あります。アメリカでA大学とB大学が顔の見えない

フルフエイスのヘルメットを装着して両大学が試合を

実施しA大学のユニホームを来た大学が勝利しました

是に喜んだA大学の応援団は狂喜乱舞の歓喜し精神の

高揚した。しかし、A大学のフットボール選手全員が

ヘルメットを頭から外して顔を見せると全員がB大生

で真理学の実験が実施されてA大学の母校愛に燃える

愕然と放心状態や一種のバニックに陥った。絶対と

信じていたものが脆くも根底から瓦解した。人間の心

を動かし熱狂させている本質はA大学の選手の本人で

はなくA大学のユニホームや大学旗とロゴマークです。

人間とは知らず知らずのうちに無意識過のうちに集団

帰属本能、集団心理本能が発生する事が知られてます。

選挙で同じ旗の色を使う、戦争では同じ軍服を着る事、

統制フアッションが流行する、軍国主義をファシズム

と表現され、服飾フアッシヨンの語源は是と同じです。

世界で日本で様々な選挙で人間社会を感情的に2つに

時に分断させる事がありますが人間は常に感情を抑制

した冷静な社会観察社会大観が常に必要と思われます。

以上は佐和山城とは全く関係が無い事ではありますが。

質問者

あのう私は滋賀県犬上郡佐目に城郭がある事を知って

長谷川先生とその城址の堀切を見て、仰天した経験が

あります。また詳細な長谷川先生の佐目の中世城図面

にも大変驚きました。さてさてこのブログでは、芹川

が彦根市松原に流れていた事に驚きました。明智光秀

の多賀出身説の真意は別として『山鹿素行の山鹿語類』

には「若いころ光秀は芥川で大黒天の像を拾った。それ

を見た家臣が「大黒を拾えば千人の頭になれるそうです」

と述べて喜んだが、光秀は「ならばこれは必要ない」と

捨ててしまった。驚いた家臣が尋ねると「私は、千人の

頭になることくらいで終わるつもりはない。もっと大きく

なる」と述べて光秀が大志があることを示したといいます。

と言った明智光秀伝説が収録されています。私は素人です。

『山鹿素行の山鹿語類』にある「芥川」を活字化する過程

または「芥」の文字が「芹」つまり「芹川」の誤写ならば

明智光秀近江多賀出身説の可能性が伝説や歴史ロマンとし

て楽しめるとお思います。芹川が松原に流れていた事を

照明する古図は今回の投稿に詳しく収録されていますが

滋賀県彦根市松原に明智光秀伝説の「大黒」をしのばせる

「地名」が残っていますか?今回は歴史ロマンとして大黒

地名を御教示下さい。

長谷川

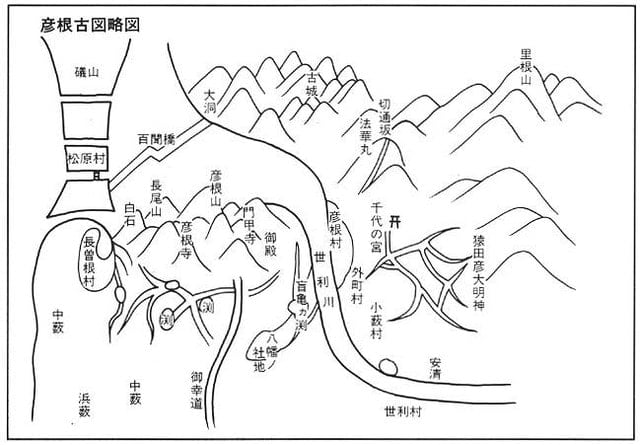

芹川が松原に流れていた事は歴史的事実です。また正式

行政地籍名として「彦根市松原町大黒前」存在します。

高校野球で一躍名を馳せた「近江高等学校」さんの住所

「彦根市松原町大黒前」です。また松原内湖には百閒橋

や松原の古地図に「大黒川」が小さく記載されています。

此処で注意願いたい事はこれはあくまで伝承地名であり

明智光秀近江犬上郡出身説を証明するものでありません。

弁財天信仰や大黒天信仰が巷間に流布した時期を知る事

や明智秀満所用と伝承される甲冑が何故徳川家に伝承さ

れたのか?歴代徳川将軍が大黒天頭成兜を使用している

事も歴史の謎と言えます。皇室が天神、幕府が地神たる

地方大名を統率する地の神、大黒天に見立てたものか?

質問者

何故?木下藤吉郎から

羽柴秀吉姓に変えたのでしょうか?

長谷川

本来ならば、柴田と羽柴の姓から

拝借したとするならば柴羽と名乗る

べきかと思います。しかし丹羽長秀

と秀吉は志賀の陣、山崎の戦い、また

賤ケ岳の戦いでも秀吉の協力者として

活動し長秀は秀吉派の人物と言えます。

秀吉の弟羽柴秀長も最初は長秀と名乗

るも後に秀長へと改名しております。

ここで織田家臣団には織田信長の父

「信秀」の偏諱や由縁を求められる

「秀」を冠する名前の武将達と信長

の弟「信勝」を主君とする「信勝」派

が存在します。羽柴秀吉の造語も意味

が深いと思われます。信長の初期重臣

平手政秀なども、、、

長谷川

両派の戦いは稲生の戦いが上げられます。註H

指導者・指揮官 戦力

| 織田信長軍 「上総介を名乗る」 | 織田信行軍 「信勝/弾正忠」を名乗る |

| 主君 織田信長 佐久間盛重・森可成・佐久間信盛・ 前田利家・丹羽長秀・織田信房ら | 主君 織田信勝 柴田勝家 林秀貞 林通具 |

| 700人 勝者 | 1,700人 敗者 |

▲つまり秀吉は信長派人物として丹羽長秀と交流

している。後年安土城で実施された正式年賀の儀礼

の後で信長は自分本来の仲間たち、秀吉達数名で

「おひらきの会」なる二次会を開催しております。

質問者

それでは天正10年本能寺の変後に羽柴派と柴田派

を代表する事件が発生してますか?

長谷川

もう一度整理致します。

織田信秀ー兄信長ー信忠ー三法師「秀信」秀吉派「清須会議」 勝者

弟信勝ー織田信澄「信勝遺児」-柴田勝家養育 柴田派 敗者

謀反者ー外様ー明智光秀ー光秀女婿織田信澄大溝城城主 敗者

丹羽長秀は本能寺変後に大坂城にいた織田信澄

を突然殺害致します。これは秀吉派閥に位置する

丹羽長秀が本能寺変後に北陸の柴田勝家と西近江

丹波の明智光秀の連携提唱の要となるべき人物の

織田信澄を殺害抹殺した事になる。つまり明智と

柴田連合組織誕生を危惧した丹羽長秀先手策です。

ちなみに元浅井の家臣であった佐和山城主の磯野

丹波守員昌の養子として信長から高島郡と大溝城

を与えられた織田信澄ですが、義父磯野丹波守員昌

は突然高島郡を逐電した事が『信長公記』に記され

ております。

▼織田信澄の近江高島市 大溝城址 天守台の威容

質問者

しかし織田信長は柴田勝家を織田家筆頭重臣とし

て大国越前国を柴田勝家に信頼を持って信任して

いますが?

長谷川

『信長公記』天正3年を熟読しますと信長は柴田

を信頼していません。我らに足を向けて寝るなと

か?勝家を監視する為に信長派閥の府中三人衆

不破光治・佐々成政・前田利家の3人を与力とし

柴田勝家を監視させています。信長に稲生の戦い

で謀反し一時織田弾正忠を書面で名乗った信勝を

殺害した信長ですが柴田勝家は旧主の織田信勝の

遺児津田坊こと津田信澄を養育していた柴田勝家

の事を信長や信長直属の武将達は積年に亘り注意

し警戒していたと思われます。織田信澄を織田家

弾正忠として柴田勝家が末森人脈を再興させる事

も危惧されたのです。清須会議の前後に織田信長

の妹、お市を再婚させたのも織田家の、派閥争い。

ブログ追記事項

対談者

大河ドラマ麒麟が来る第31回見て信長が金ケ崎城攻め

で、信長が浅井の謀反に遭遇して異様に落胆する場面

がありました。また、反響の多かった、長谷川先生の、

ブログ投稿「驚愕!織田信長を恐怖震撼せしめた浅井

長政の行動範囲」を今、一度再読している所ですのよ。

一般者

私は佐和山城が織田琵琶湖水軍の最も最初の琵琶湖畔

の水辺の城だった事を文献資料や写真資料で知り改め

て衝撃を受けました。もし佐和山城が水辺の城つまり

織田琵琶湖水軍の根本や基礎であるならば徳川幕府の

時代にも明智光秀の小納戸役を務めやがて再び徳川家

臣井伊家に復した木俣土佐守守勝や琵琶湖水軍として

の機能は彦根藩彦根城に継承されていると思いますが?

▼琵琶湖より見た佐和山城跡と彦根城 正に水辺の城

長谷川

それは彦根市も船町の事なのでしょうか?

また信長が大船を建造した彦根松原の事?

一般者

信長の大船は彦根市松原のどこで建造されたか?

長谷川

正確には解りません。ただ琵琶湖畔の水辺の城の

機能を佐和山城から継承したと仮定するなら松原

の旧「主水/もんど」町に関係あるかもしれません。

▼主水町や彦根藩井伊氏松原浜御殿の旧観図 松原蔵に注目

▼石田三成時代の佐和山城で松原内湖の百閒橋や

佐和山城西麓の伝米蔵や石田三成の屋敷伝承地は

全て、水辺つまり、琵琶湖側に位置しております。

▼健在の彦根市松原近辺地図

▲現在の彦根市松原近辺地図

対談者

明智光秀の坂本城に天主と小天主が存在した事は

文献『兼見卿記』にもあります。また公家などは

坂本城「浜の座敷」で宴会を日記に記録しています。

彦根城にも浜御殿が存在したりではないですか?

明智光秀の坂本城水中石垣が検出されたのは是は

坂本城の「浜の座敷」で本丸では無いのではと?

長谷川

そうですね。木俣守勝は明智光秀の小納戸役から再び

徳川家に召し抱えられ彦根藩の大身家老格となり普段

は三重櫓のある山崎郭に居住し政務は彦根城西の丸の

三重櫓で執ったとされます。彦根城には天守閣三重と

西の丸と山崎郭三重櫓が存在し後者2箇所の三重櫓は

木俣土佐守守勝が管理していたとされ実質木俣は大名

級の武将とも言えます。徳川家康から破門されて明智

に従軍していたと言うより徳川が明智に派遣した諜報

係とも言えます。井伊家に派遣されたのも実質徳川か

ら彦根藩に派遣された目付大名級とも言えるでしょう。

また彦根城の三重櫓の2棟が陸離ではなく琵琶湖を睨ん

で普請されている事も彦根城が水城として要素を内包し

ている深意が含まれているかもしれません琵琶湖に向け

三重櫓を2棟も設定している事はその前身佐和山城天守

にも存在するかも知れません。

▼木俣土佐邸宅「豪壮な山崎郭三重櫓台令和石垣写真」

▼木俣土佐守 山崎郭 三重櫓 復元模型

もはや独立した一城の如き威容を誇った。

▼木俣土佐が政務を執った彦根城西の丸三重櫓復元模型

食違い枡形、山城廊下橋、堀切を挟んで左に馬田出機能

の鐘打台の郭が存在した。

▼木俣土佐が政務を執った彦根城西の丸三重櫓令和の現況写真

一般者

長谷川先生ありがとうございます。以前と全く異

なる歴史視点で佐和山城やその後身彦根城を改め

考える事が出来ました。柔軟な着眼点は貴重と言

うか長谷川先生は城郭を、歴史、地理、写真等を

基礎的にベーシックに偏向する事なく率直に言及

されていると思います。やはり初心や基礎が大切。

長谷川

織田信長の佐和山城居住と在城とその意味

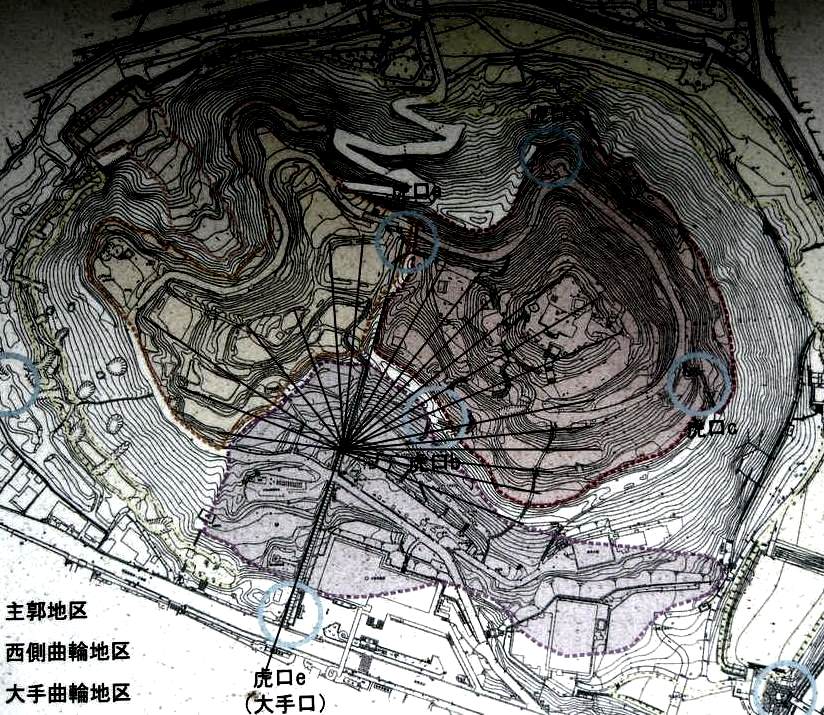

▼註い 彦根市教育委員会 佐和山城 赤外線航空測量図

長谷川

安土城佐和山城を語る上で最も見落とされ

ている事は信長が岐阜城から安土城に居城

を移動させる過渡期において佐和山城とは

信長の暫定的居城であった事が文献『信長

公記』で決定的な文言「佐和山へ御座を移

され」で証明されている。註Aまた当時の

近江佐和山城は琵琶湖畔に面した城として

織田水軍が近江に進駐した際の最初の拠点

城郭として注目すべきである。つまり織田

信長が琵琶湖水上交通城郭網を形成した時

に最初の琵琶湖畔城郭の筆頭に数えるべき

基本中の基本の城郭であろう。信長の琵琶湖

水上軍事権力確立の為の第一歩であり非常に

べーシックな根管理念と言える。佐和山東部

の松原内湖景観は下図の「彦根古城略図」ま

た複数枚残された佐和山城古図により水辺の

城である事も理解できる。また現在とは全く

景観の異なる松原内湖の写真も松原内湖や入江

内湖の景観や磯山城址の水辺の景観を生々しく

現代に伝えいる。註B

◆本能寺変後の清須会議 後の織田信長 直孫 吉法師

本能寺の変・清洲会議[編集]

天正8年(1580年)、織田信忠の長子として生ま

れた。幼名は三法師。 母・徳寿院は塩川長満の娘、

森可成の娘、あるいは武田信玄の娘・松姫とも[1]。

なお、母が松姫の場合、武田信玄の外孫という事に

なる。『美濃国古蹟考』によると、和田孫太夫女で

あるという。高野山悉地院過去帳は母方の祖母を

進藤氏としており、進藤氏の娘の可能性もある。

天正10年(1582年)の本能寺の変の際、父・信忠

の居城岐阜城に在城していたが、前田玄以、長谷川

嘉竹あるいは木下某(小山木下氏)に保護されて

清洲城へと避難した。この折、二条城におり信忠

から末期に行光の短刀を与えられたという言い伝

えがある。同年、清洲会議において羽柴秀吉の周旋

により、わずか3歳で織田弾正忠家の家督を相

続[注釈 1]し、直轄領として近江国坂田郡3万石を

得る。代官は堀秀政が務めた。この際の決定

で安土城に移ることになったが、叔父の織田信孝

によって岐阜城に留め置かれ、これを発端として

秀吉と信孝は干戈を交えることとなる。信孝が敗

れて降伏した後は、一応の整備がなった安土城

仮屋敷へ移り、織田家の家督代行となった織田

信雄の後見を受けた。 ただし、織田氏の家督継承

は織田政権の解体と豊臣政権の確立の過程で複雑

な経緯を辿っている。天正12年(1584年)に羽柴

秀吉と織田信雄が対立すると、三法師は安土城から

坂本城、次いで京都の秀吉の下に移された。そして

、同年11月に秀吉と信雄が講和をする(小牧・

長久手の戦い)と、政治的立場を逆転させた

豊臣秀吉(羽柴秀吉)は織田家の家督を信雄に正式

に認め、三法師は再び坂本城に移された[3]。

以上

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』

◆長谷川解説

上記で注目すべきは吉法師が近江坂田郡を領した事

その代官は羽柴秀吉傘下の堀秀政「佐和山城主」で

ある事、如何に織田氏にとり佐和山が重要であるか。

◆松原内湖干拓の経緯紹介 註D

表7-2 松原内湖と小中の湖の干拓の流れ 松原内湖 小中の湖11), 12)

1942年(昭和17年)

干拓計画決定

干拓計画決定

1943年(昭和18年)

測量開始

工事着工(県営)

1944年(昭和19年)

2月:県内内湖干拓事業の地鎮祭

と起工式,

工事着工,排水開始

7月:田植え開始

2月:琵琶湖干拓正式に開始

(農林省が県に委託)

8月:小中の湖の地鎮祭と起工式

1945年(昭和20年)

5月:排水開始

7月:田植え開始(一部)

1946年(昭和21年)

6月:農林省直轄に転換

6月:農林省直轄に転換

7月:入植開始

1948年(昭和23年)

竣工.分譲と入植開始

1942年(昭和17年)

干拓計画決定

干拓計画決定

1943年(昭和18年)

測量開始

工事着工(県営)

1944年(昭和19年)

2月:県内内湖干拓事業の地鎮祭

と起工式,

工事着工,排水開始

7月:田植え開始

2月:琵琶湖干拓正式に開始

(農林省が県に委託)

8月:小中の湖の地鎮祭と起工式

1945年(昭和20年)

5月:排水開始

7月:田植え開始(一部)

1946年(昭和21年)

6月:農林省直轄に転換

6月:農林省直轄に転換

7月:入植開始

1948年(昭和23年)

竣工.分譲と入植開始

◆入江内湖の干拓経緯

写真画像に写る入江内湖の干拓経緯は

1944年(昭和19年)に起工、

1950年(昭和25年)に完成した。註E

◆入江干拓湖北部に分布する石田、大谷伝説

石田三成辞世の句に登場する。

「筑摩江や芦間に灯すかがり火とともに消えゆく我が身なりけり」

この句に登場する「筑摩江」は写真の磯山の

北部に相当する。

更に北部に湖岸沿いに北上すると米原市世継集落が

あり石田三成の伝承が残っている。▼

◆米原市下多良に残る大谷吉継首塚伝説

関ヶ原の合戦(1600年)西軍石田方とし戦った

大谷刑部吉継(1559年~1600年)の首塚と伝え

られている石塔が入江内湖の北にあります。

小形の一石五輪塔、半間四方の覆屋の祠に祀ら

ている。大谷吉継は、現在の長浜市余呉町小谷

(おおたに)在住の浅井氏家臣・大谷吉房の子と

いわれ、石田三成と同じ頃羽柴秀吉に仕官し、

関ヶ原合戦のときには越前国(福井県)敦賀5万石

の領主。江戸時代に彦根藩士により著された

『淡海木間攫(おうみこまざらえ)』では、この塚

を水口城主だった長束正家(なつかまさいえ)の墓と

記しています。ところが『改訂近江国坂田郡志』

第2巻(1941年)によれば、正家は関ケ原合戦後蒲生郡

で自害し、その首は京へ送られており、正家の首塚では

ないとしたうえで、関ケ原での小早川秀秋の裏切りに

よって、西軍の敗北を悟った吉継が、敵に首を渡さない

よう、湯浅五助の介錯(かいしゃく)で自刃し、甥の

僧祐玄が首を錦の袋に入れて、敦賀への逃亡の途上に

、この地に埋め隠したといわれています。いまでも

地元の人々に守られ供養されています。とあります。

何れも歴史的事実かは別として、伝説伝承の類です。

◆滋賀県米原市中多良(願乗寺) 説明

梵鐘の撞座は普通2個で、この鐘には八葉蓮華座

が4個ある。銘文によると応安元年(1368年)に

鋳造されたもので、もとは伊香郡余呉庄の岩本寺

六所権現の鐘であったことが知られる。『坂田郡

志』には、羽柴秀吉が賤ヶ岳合戦の陣鐘に用いた

とも、菅並村から嫁してきたときに持参したもの

とも記されている。とあります。

◆米原市中多良の梵鐘の謎?

滋賀県米原市中多良(願乗寺)

ところが近隣には大谷吉継の出身とも言われる

小谷「大谷」の近隣集落の余呉町摺墨のその隣村

現在余呉町菅波には六所神社がありますが下記を

読むと何と不思議な事に気付きます。

長谷川

◆余呉東野山城の疑問符?

天正11年1583年羽柴秀吉に従った当時近江佐和山

城主の長浜市余呉町中之郷の東野山城を観察する

と下図の右に相当する丹生谷方面に高土塁を構え

立堀、立土塁を丹生谷方面を意識して、普請して

おります。この丹生谷とは、高時川上流に相当し

先の六所神社も高時川/丹生谷渓谷方面に存在する。

また先月令和2年10月17日の東野山狼煙台見学で

も、この丹生谷渓谷を眼下に見る事が出来ました。

戦陣では狼煙や陣鐘として敵地の神社仏閣の梵鐘を

徴収する場合があるのです。敦賀の大谷吉継の場合

文禄慶長の役では日本敦賀に韓半島の寺院の梵鐘を

戦利品として持つ返っております。

◆みんなの文化財 第27回

国宝 朝鮮鐘 敦賀市-Tsuruga City、より引用註あ

国宝 朝鮮鐘 (太和七年三月日菁州蓮池寺鐘在銘)

第27回 国宝 朝鮮鐘

(太和七年三月日菁州蓮池寺鐘在銘)

(太和七年三月日菁州蓮池寺鐘在銘)

■太和7年は唐の年号で、西暦では833年、朝鮮半島

は統一新羅の時代です。新羅時代の梵鐘の遺品は少

なく、日本に5例、韓国でも6例が現存しているに

すぎません。この鐘は日本に伝わっているものと

しては一番古く、唯一つ国宝に指定されています。

朝鮮鐘(ちょうせんしょう)は和鐘(わしょう=日本

朝鮮鐘(ちょうせんしょう)は和鐘(わしょう=日本

の梵鐘)に較べ、二つの大きな特長があります

。一つは鐘の文様です。和鐘のように袈裟襷

(けさだすき)の文様ではなく、上下の文様帯の

間に飛天を画いています。もう一つは、竜頭

(りゅうず=鐘の吊り手)の横に甬(よう)または

旗指しと呼ばれる筒状の突起がついていることです。

この鐘は総高112cmと渡来鐘の中では大型で、銘文

この鐘は総高112cmと渡来鐘の中では大型で、銘文

から9世紀後半に作られたことが解ります。菁州とは

半島南部にある現在の慶尚南道晋州(チンジュ)に

あたりますが蓮池寺というお寺の所在については解っ

ていません。社伝によると、この鐘は、16世紀末頃、

敦賀領主であった大谷吉継が、豊臣秀吉の命を受けて

常宮神社に寄進したものとされていますが、それ以前

に倭寇(わこう)によってもたらされたものだという

説もあります。

◆★衝撃的な城郭と梵鐘の関係を記す文献★

令和2年9月19日余呉城郭研究会では賤ケ岳城

の見学を実施して各位様の御協力により好評

を得ました。ここに改めて講師として御礼を

申上げます。当日のレジュメ資料を保存して

おられる方は幸運と言えます。実はこの資料

には梵鐘が陣鐘として天正元年に浅井氏時代

の賎ヶ岳城に長浜市木ノ本大沢の梵鐘が返還

されて貴重な文献を記録しております。9/17

▼当日の資料より「大沢つりかね」の文言

◆緊急質問と提案者

長谷川先生!それらの講演を実施して頂きませんか?

長谷川

もうとっくの昔に致しました。遠い遠い昔の過去の事です。

| 日付:2009年12月24日(木) 6時53分 | ||

|

▼2020年9/17ウッデイパル余呉城郭フオーラム賤ケ岳城見学 記念写真

▼2019/11/30の余呉城郭研究会のもよう 記念写真

▼江戸時代の彦根城と古城「佐和山城」の様子

▲松原内湖と水辺の城の様子が良く理解出来る。註う

下記古図を観察すると石田三成が文禄5年(1596

年)の「佐和山惣構御普請」「須藤通光書状」註C

年)の「佐和山惣構御普請」「須藤通光書状」註C

で伊香郡浅井郡坂田郡犬上郡の四郡住民を動員して

構築させて彦根市鳥居本側の大手土居構が印象に残

り、つい西側の松原内湖側の琵琶湖松原内湖の城郭

「後堅固の城」の機能つまり水辺琵琶湖を玄関とす

るウオターフロントとして城郭概念を近年の松原の

機能を見失う事が危惧される。簡単に言うなら近江

佐和山城は中山道と琵琶湖水運港湾重要拠点として

水陸兼備の城郭である事を決して、看過出来ない。

▲古図にある大洞弁財天石ケ崎船着き場

弁財天は水運や芸能を司る神徳があると

解釈される、令和の石垣写真現況写真▼

▼佐和山西麓 石ケ崎の船着き場古図

また往古佐和山内湖/松原内湖へと芹川が流れ

込んでこの水運を利用し木材を松原へと運搬

して織田信長は琵琶湖上の軍事戦略を掌握する

大舟を建造した件『信長公記』に記されている。

『信長公記』天正元年1573年の記述より

「五月廿二日、佐和山へ御座を移され、多賀・

山田・山中の材木をとらせ、佐和山の麓、

松原へ、勢利川通り引下し、国中の鍛冶・

番匠・杣を召し寄せ、御大工岡部又右衛

門棟梁にて、舟の長さ三十間、横七間、

櫓を百挺立たせ、艫舳に矢蔵を上げ、

丈夫に致すべきの旨、仰せ聞かされ、

在佐和山なされ、油断なく、夜を

日に継ぎて仕り侯間、程なく、七月三日?、

日に継ぎて仕り侯間、程なく、七月三日?、

出来吃んぬ。事も生便敷大船、上下耳

目を驚かすこと、案の如し。」

目を驚かすこと、案の如し。」

と以上の如くある。

この文献で重要な文言とは?

①「佐和山へ御座を移され」

信長が岐阜から御座所を

移動させた事。

②「在佐和山なされ」

在所つまり彼の所在地を

佐和山城としている事。

③「艫舳に矢蔵を上げ」

船首と船尾と看板には

2箇所の櫓を築いた事。

(これは信長が大船を琵琶湖を

移動可能な2つの矢倉を船上に

上げた事を意味する。戦艦で

言えば前部艦橋/後部艦橋に

相当する。)

④「多賀・山田・山中の材木をとらせ、

佐和山の麓、松原へ、勢利川通り引下し、

国中の鍛冶・番匠・杣を召し寄せ、

(芹川の上流多賀方面より木材を伐採

し、鍛冶=金具職人。番匠=大工

杣=山中の大木を繰り出す事を専業

とする杣職人/大木伐採専門職)

⑤「御大工岡部又右衛門棟梁」

尾張熱田の宮大工を佐和山に在住

させている居る事。

⑥「事も生便敷大船、上下耳

目を驚かすこと、案の如し。」

目を驚かすこと、案の如し。」

(造船や軍船造艦は案の如し、

つまり用意周到な計画どおり。)

◆佐和山城は織田信長の所有物!

現代においても有名ホテル支配人

がその土地建物の所有ではなく

雇われたそのホテルの管理代理

を委託された雇われ支配人であり

持ち主オナーから見れば従業員

である。あの有名な佐和山城の

城主丹羽長秀は信長の代理人で

あり佐和山城城主ではない事が

『信長公記』には明確に記録さ

れている。佐和山に代理城主を

おく意義は織豊政権にとり意味

深い事、意義、深い事であろう。

『信長公記』

元亀二辛未(1571年)の記録には

「佐和山城渡し進上の事

正月朔日、濃州岐阜にて各御出仕

正月朔日、濃州岐阜にて各御出仕

これあり。二月廿四日、磯野丹波

降参申し、佐和山の城渡し、進上

して、高島へ罷り退く。則ち、

丹羽五郎左衛門を城代として入れ

おかれ候ひき。」

当然の事なから丹羽長秀は佐和山

城の城主ではない★城代★として

記されている事に注目しておきた

い。現代においても有名ホテルの

各支店や有名企業の個別工場とは

オナー持ち主社長に稟議書提出し

てロゴマークや会社設備の外観は

オナー持ち主の理念や思想が反映

される事が常である。また磯野氏

は佐和山城と新任地近江高島郡は

太湖琵琶湖により対岸の遠隔地で

あり「高島へ罷り退く」には陸路

の、旧主浅井領を行くのではなく

佐和山内湖松原港から船で赴任し

た事であろう。

◆織田信長の築城プロジエクト

さて私は愛知県小牧山城縄張

設計にビスタ論や見通しパース

論を展開したり城郭設計幾何学

論を展してきた。信長の佐和山

城を考える上で旧芹川の元来の

流路を、正確に歴史地理とし

て把握する事は重要であるのだ

が近年安土城のプロトタイプの城

「プレ安土城」として評価される

傾向にある尾張小牧山城を考察する

場合、五条川の水運の利便の存在を

決して忘れてはならない事であろう。

織田信長の小牧山城の事例「ビスタ工法 長谷川博美原案」

丹羽長秀を中心に据えた天正4年度

安土城築城。安土城と佐和山城は

織田信長の主君、丹羽長秀の従者

主従の関わる、築城プロジエクト

組織や機構と言って過言ではない。

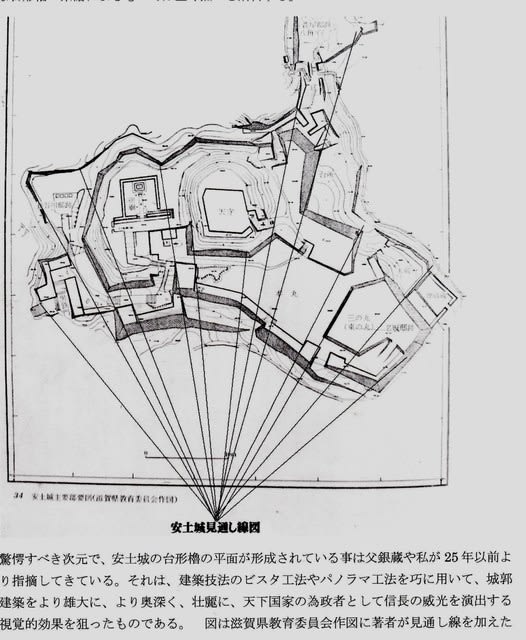

▼安土城ビスタ工法「長谷川博美原案」

織田信長が天正4年丹羽長秀を普請奉行に

任命した安土城も水陸の要と解釈できる

佐和山城が松原内湖や入江内湖に隣接し

ていた様にこの城も天正頃は琵琶湖内湖

に隣接する水陸両用の信長の拠点城郭と

なったものだが、大中之湖、須田内湖の

干拓が進捗し現在では安土城の琵琶湖畔

景観の名残として西の湖が残っている。

▼安土城ビスタ工法 「長谷川博美原案」

佐和山城と松原のプロジエクトも信長と

丹羽長秀の主従のプロジエクトと言える。

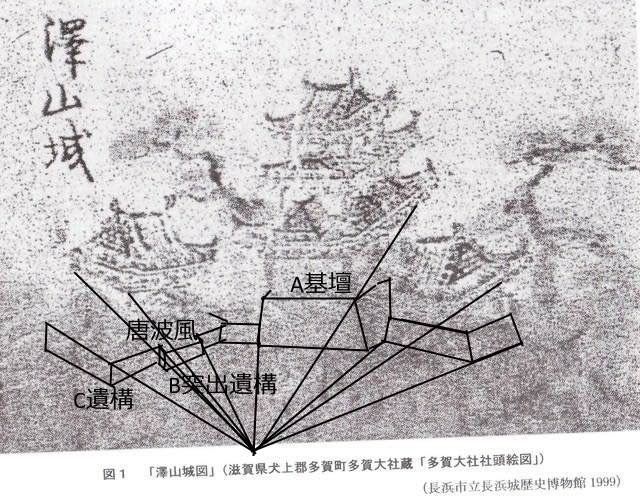

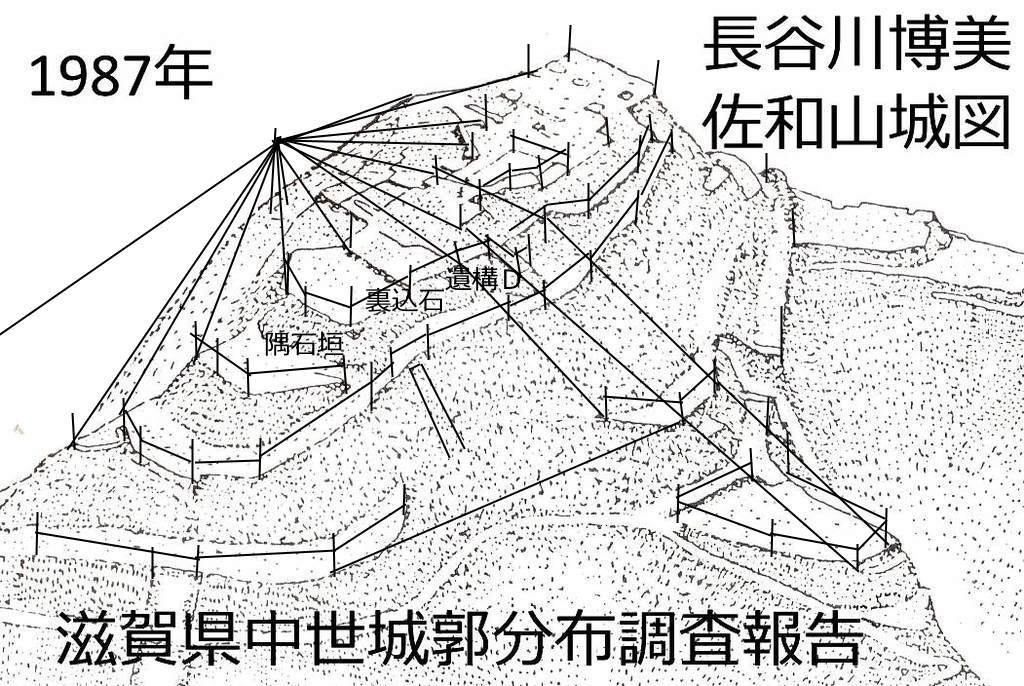

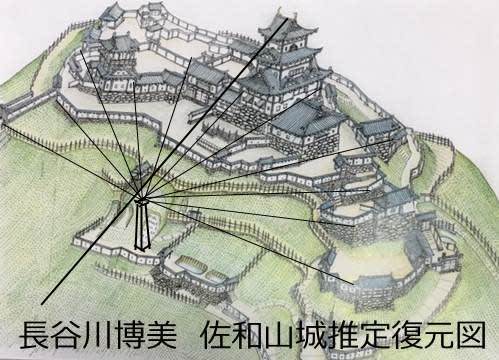

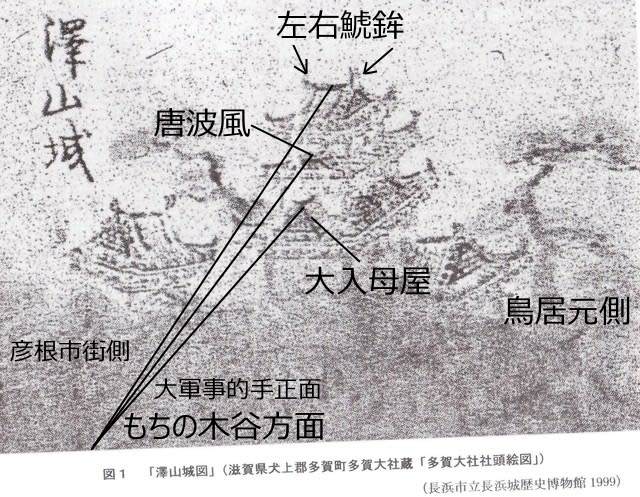

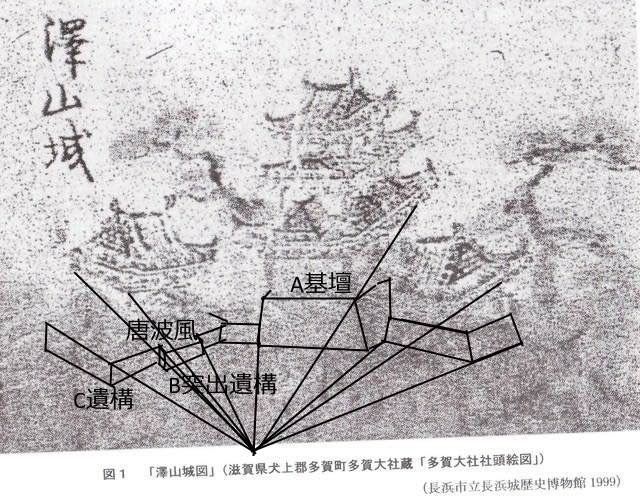

さすれば澤山城図にも佐和山城にビスタ

の構想つまり見栄え効果/見せる為の構想

が現地遺構に残る可能性がある。それを

解明する事は至難の技とも言えるのだが、、

◆時代不明の2天守大小天守を擁する佐和山城

大小のり櫓の着想は文献『信長公記』に前述

した。

③「艫舳に矢蔵を上げ」

船首と船尾と看板には

2箇所の櫓を築いた事にもかいまみえる。

③「艫舳に矢蔵を上げ」船首と船尾と看板には2箇所の櫓を設定した事。

▲肥前名護屋城屏風図にみえる軍船

舷側に張られた陣幕には太閤五三之桐紋。

大小二基の矢倉を舟上に構える織豊系

の軍船の系譜は信長の覇業を継承した

秀吉の文禄慶長期の肥前名護屋屏風図

にもその影響を及ぼしている思う。

日本では艦船を丸と称する習慣が

あり文献『信長公記』でも安土城

の記述に本丸二ノ丸の記述がある。

織田信長が一時期所持していた佐和山城にも

ビスタ工法つまり視覚効果。光背効果より

建物をその土木建築の見栄えがハエる工夫

が存在した事を考察する新たな研究視点が

今後大切ではないだろうか?有名な文献

『吉田兼見卿』註Fに織田信長の安土城天守

出現以前の記録に既に天守と小天守が坂本

城に存在した事を明確に記されている事だ。

日本の城郭や庭園や建築に放射線技巧

が潜在する事を、認識いたしましよう。

▼佐和山城本丸部分赤外線航空写真▼

対談者

すげえ~!こんな遺構が実際にあるんだあ~、?

長谷川

ビスタ工法が本丸に施工された可能性もあります。

対談者

そりやあ写真にも写るんだから真実なのよ。

素直に現実を見る真心が城郭遺跡見学です。

織田信長の虎御前山城もその様な

意味において滋賀県の日本文化を

考える意味において再考したいと

私は考えている。

質問者

長谷川先生の佐和山城=澤山城図は勝手な

空論だと思います。今科学万能の世界です。

もし先生が澤山図が佐和山城だとされるの

ならば最新技術を駆使した赤外線航空写真

にも天守や小天守が「への字」に配置され

いる赤外線写真で証明されますよ?

長谷川

それが大変な事に佐和山城本丸部分の写真

には「への字」に構成された塁段が写真に

出て来ています。歴史の現実の浮彫ですよ。

勿論佐和山城の現地にある等高線写真でも

この「への字」の様相が出て来ています。

▼虎御前山城伝信長陣 註G

▼虎御前山城 織田信長陣所 遠景写真 段築切岸が明確に見える。

▼虎御前山城見学会記写真

註一覧

註一覧註A 『信長公記』天正元年1573年の記述

註B 彦根市図書館展示「松原内湖写真」

註C「佐和山惣構御普請」「須藤通光書状」

註D 『第7章 松原内湖周辺の歴史と同内湖の干拓史』

註E ウイッキペデイア 入江内湖より

註F 『兼見卿記』坂本城天主、小天主記述

註G 『信長番場古墳の御前山城 測量調査報告書』

註H 弘治2年8月24日(1556年9月27日)

註あ ネット 国宝 朝鮮鐘 敦賀市-Tsuruga Cityより引用

註い 彦根市教育委員会 佐和山城 赤外線航空測量図

註う

近江国細見図 旧題 近江国大絵図 年代

(和暦) 寛保2年9月 年代(西暦) 1742年