先月、厚生労働省が「飲酒ガイドライン」をまとめたとの報道がありました。

ガイドラインでは、健康へのリスクとして「純アルコール量」を示しています。

「純アルコール量の算出方法」

「純アルコール量」とは、酒に含まれるアルコールの量のことです。

その算出方法は、飲む酒の量、アルコール度数、アルコール比重の0.8の3つを掛け合わせて算出します。

(計算式)

純アルコール量(g)=アルコール度数(%)×飲酒量(ml)×0.8(アルコール比重)

例えば、アルコール度数が5%のビールを500mlのロング缶や中瓶1本を飲む場合、500mlに5%を掛けた25グラムに、アルコール比重の0.8をかけた20グラムが「純アルコール量」になります。

「500ml×5%×0.8=20グラム 」

「生活習慣病のリスクを高める飲酒量」

ガイドラインでは、生活習慣病のリスクを高める飲酒量として、国の基本計画で1日当たりの「純アルコール量」を

・男性で40グラム以上、

・女性で20グラム以上

を摂取した場合と定義し、それ以上飲酒する人の割合を減らしていくことが目標になっています。

「健康に配慮した飲み方」

そして、健康に配慮した飲み方として、

・あらかじめ量を決めて飲むこと。

・飲酒前に食事を取ったり、飲酒の合間に水を飲んでアルコールをゆっくり吸収できるようにすること。

・1週間のうちで飲酒しない日を設けること。

などに気をつける必要があるとしています。

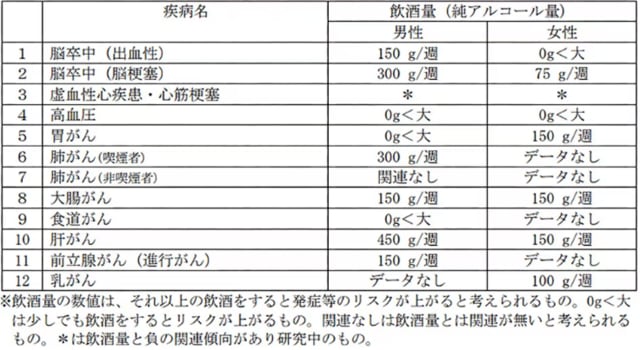

・疾病リスクを高める純アルコール量の一覧表

「お酒はほどほどに」

上記一覧表のように、純アルコール量が少なければ少ないほど、飲酒のリスクを抑えることが期待でき、逆に純アルコール量が増えれば増えるほど、疾病のリスクが高まります。

資料によれば、たとえ少量のアルコール摂取であっても、高血圧や男性の食道がん、女性の出血性脳卒中は、飲酒によって発症リスクを高める恐れがあるとしています。

大腸がんの場合は、1日当たり約20g(週150g)以上の量の飲酒を続けると、男女ともに発症の可能性が高まるとされています。

「お酒はほどほどに」とはよく言われますが、その「ほどほど」が純アルコール量で、男性は40g以上、女性20g以上であることが、今回のガイドラインによって明示されました。

お酒を飲まれる方は健康のために、純アルコール量を意識して「ほどほど」の飲酒を心掛けましょう。