令和5年(2023年)は今日で終わります。

皆様にとって今年はどのような年だったでしょうか?

それにしても、1年が経つのが何と早いことか。

歳を取ると年々早く感じます。

この早く感じることを説明した理論を「ジャネーの法則」といいます。

「ジャネーの法則」

ジャネーの法則とは、前記したように、若い頃と比べて、歳をとった方が時間の流れが早く感じることを説明した理論です。

この法則によると、ある時期における「時間の心理的長さ」は年齢に反比例するということです。

例えば、50歳の人の1年間の長さは人生の50分の1ですが、5歳の人間にとっては5分の1となります。

従って、50歳の人間にとっての10年間は5歳の人にとっての1年間に当たるため、50歳の人の10日が5歳の人の1日に該当するとした学説です。

ジャネーの法則によって私のような年寄りは、1日、1か月、1年が早く感じるようですが、そのような理屈は兎も角、今日は大晦日です。

天気予報では今日は全国各地で雨が降るようです。

大晦日に降る雨のことを「鬼洗いの雨」と言いますが、ご存じでしょうか?

「鬼洗いの雨」

なぜ、大晦日の雨を「鬼洗いの雨」と言うのでしょうか?

それは江戸時代まで使用されていた旧暦・太陽太陰暦によります。

旧暦では「立春正月」といって立春をもって新年の始まりとする考え方がありました。

そのため、年の改まる日の前日、つまり年越日が「節分」となりました。

節分には朝廷では「追儺(ついな)」という行事が行われ鬼を追いはらう「豆まき」をしました。

この行事はもともと中国にあった行事で疫病などをもたらす鬼を駆逐するためのもで、「鬼やらい」などともいわれています。

この鬼を追う祓う節分の行事を、旧暦では「立春正月」の前日(大晦日)に行われていたものが、太陽暦の現在の大晦日に当てはめられて「鬼洗い」と言われ、この日に降る雨を「鬼洗いの雨」というようになったようです。

「コロナはまだ終息していません」

今年は4年ぶりにコロナ禍前のような賑やかな年末年始となりそうですが、コロナは完全に終息したわけではありません。

今年の冬はコロナの新しい変異株「JN.1株」が海外だけでなく日本でも拡大しつつあります。

ご家族が揃う年末年始には感染拡大が懸念されます。

以前から言われているように、マスクの着用、うがい、手洗いを励行して、感染予防に万全を期して頂きたいと思います。

「御礼」

今年も弊ブログにご訪問いただき有難うございました。

来る年が 皆様方にとって よい年となりますようお祈り申し上げます。

来年もよろしくお願いいたします。

NHKの番組に「にっぽん百低山」があります。

この番組は「やま 高 たか きが 故 ゆえ に 貴 たっと からず」のナレーションで始まり、毎週1000㍍前後の山を紹介しているものです。

先日は長野県の標高1003㍍の「大姥山(おおうばやま)」を紹介していました。

この山には山姥(やまんば)と金太郎の伝説があるのだそうです。

「山姥」

先ず山姥(やまんば)とは、奥山に棲む老女の怪で、山に住んで人を食らうと考えられている妖怪です。

山の中で道に迷った旅人に宿を提供し、最初は優しい婦人の姿で食事を与えるなどしますが、旅人が夜に寝たところで食い殺すと伝えられる恐ろしい婆さんです。

大姥山にはその山姥が金太郎を産んだとする伝承があるそうです。

・ 構造物は大姥神社の奥社と山姥が金太郎を育てたと言われている洞穴です。

「山姥と金太郎の伝説」

伝説によると、むかし、大姥(山姥)が信州八坂の一角の一番高い山に棲んでいました。

大姥は有明山の八面大王と恋仲になり、大王の胤(たね)を宿しました。

月満ちて生まれたのが金太郎です。

金太郎が育った洞窟の割れ目は、遠く越後まで抜けているといわれており、金太郎はその岩山で熊と相撲をとりながら育ったので、たいそうな力を持っていたということです。

金太郎が6歳のとき、源氏の大将源頼光が時の天皇の命を受けて諸国の鬼退治をしていたのですが、あるとき鬼の力が強く退治が難しくなり、大姥を訪ねてきました。

大姥は「それならこの子を連れて行きなさい」と、金太郎を家来にしてやったのです。

そのおかげで頼光は鬼退治をすることができました。

それ以来、頼光は金太郎を家来にして坂田金時と名乗らせ、後に頼光四天王の一人に加えられたと言われています。。

この山は大姥山と言われていますが、金太郎(坂田金時)が育ったので金時山とも言われており、熊と戯れた近くの川を金太郎と熊にちなんで金熊川(カナクマガワ)というのだそうです。

また、この山は神聖な山として祀られ、大姥神社奥社へ女人が一足でも足を入れようものなら荒れると恐れられています。

足柄山以外にも金太郎伝説があるのですね。

しかも、金太郎のお母さんが山姥なんだそうです。

びっくりしますね。

夜中に旅人を食らうという山姥から金太郎が生まれたのです。

いくら伝説とはいえ驚きました。

令和5年(2023年)も今日を含めて4日となりました。

公務員の方は今日が御用納めとなります。

民間でも今日が「仕事納め」となる会社が次第に増えてきているようです。

勤め人の皆さん、一年間のお仕事ご苦労様でした。

毎日が日曜日の小生には御用納めや仕事納めなどは無関係ですが、しかし、何故、仕事納めを「御用納め」というのでしょうか?

「御用納めの由来」

仕事を「御用」という由来は江戸時代まで遡ります。

当時、幕府や宮中の公務は「御用」といわれていたのです。

この慣習が明治維新後にも新政府の法令に引き継がれました。

その流れから現在でも、一年の仕事をすべて終える日は「御用納め」と呼ばれています。

「御用納め」は「官庁御用納め」ともいわれ、正式には国と地方公共団体の役所である官公庁に対して使われる言葉です。

「仕事納め」

一方、公務に携わらない民間企業の場合は「御用納め」ではなく「仕事納め」が一般的となっています。

「12月28日の由来」

では、なぜ今日12月28日が「御用納め」なのでしょうか?

その理由は、150年前の1873年(明治6年)1月7日に制定された、官吏の休暇日を定めた太政官布告第2号「休暇日を定ム」の法律によります。

その法律によれば休暇日は

・1月1日から1月3日

・6月28日から6月30日(この休暇は明治6年6月23日太政官布告第221号によって取り消されたため、実現することなく消滅しました。)

・12月29日から12月31日

とされており、この法律が拠り所となって年末年始が休暇となりました。

更に、1988年(昭和63年)に「行政機関の休日に関する法律」も制定されています。

この法律では、日本の官公庁は12月29日から1月3日までが休日となっています。

この期間は、「行政機関の執務は、原則として行わないものとする」と明記されており、そのため、前日が「御用納め」となっています。

「参考」

「行政機関の休日に関する法律」(昭和63年12月13日に制定された法律第91号)の第1条は以下の通りです。

(行政機関の休日)

第一条 次の各号に掲げる日は、行政機関の休日とし、行政機関の執務は、原則として行わないものとする。

一 日曜日及び土曜日

二 国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日

三 十二月二十九日から翌年の一月三日までの日(前号に掲げる日を除く。)

2 前項の「行政機関」とは、法律の規定に基づき内閣に置かれる各機関、内閣の統轄の下に行政事務をつかさどる機関として置かれる各機関及び内閣の所轄の下に置かれる機関並びに会計検査院をいう。

そして、地方公共団体は、「地方自治法」により休日を条例で独自に定めるものとされており、必ずしも12月29日から1月3日が休日ではないようですが、多くは国の法律に準じているようです。

また、この日に準じて、民間企業でも12月28日を「仕事納め」とするところが多くなっているようですが、年末が繁忙期となる企業は29日にずらすなど、各会社によって異なっています。

お勤めをされている皆さん、今年は良い年だったでしょうか?

俳人の松崎鉄之介は

「年惜しむ 程のよきこと なかりけり」

と詠んでいます。

もし、今年良いことがなかった方は、来年こそ良い年にしていただきたいと思います。

最近、サポート詐欺が増えているのでしょうか?

私はまだ「偽セキュリティ警告画面」に出くわしたことがありませんが、私が利用しているウイルスソフト会社から「サポート詐欺」に関するお知らせが数回届きました。

念のため警察のHPを確認しても同じように注意を呼び掛けていました。

でもサポート詐欺とはどのようなものなのでしょうか?

「サポート詐欺とは」

サポート詐欺とは、パソコン等でインターネットサイトを閲覧中、画面に

「ウイルスに感染しました。」「●●-●●●●-●●●●まで電話してください。」

等と記載されたポップアップが表示され、掲載された電話番号に電話すると、ウイルス除去等のサポート費用名目で金銭等をだまし取られます。

表示されているサポート電話番号に電話をしてしまうと、思わぬ被害に遭うという悪質な手口の詐欺です。

「偽の警告表示例」

次の動画をご参照ください。

JC3日本サイバー犯罪対策センター(サポート詐欺の手口について(動画解説))(新しいウィンドウが開きます。)

ウェブサイトを閲覧中に、突然ウイルスが見つかりました。

検出された脅威は「 トロイの木馬」です。

等、偽の警告画面が表示されて消すことができない状態になったり、警告音声が流れたりします。

さらに、この警告画面には、「Windowsサポートに連絡する:0X0-XXXX-XXXX」と、電話をかけることを促してきます。

これらの警告表示は偽物の表示で、この時点でウイルスに感染したという事実はありません。

Windows(マイクロソフト)のエラーメッセージや警告メッセージに電話番号が表示されることはありません。

電話をかけると、ウイルスを除去したかのように見せかけ、サポート料金を請求されます。

これが「サポート詐欺」です。

また、「クレジットカード情報が流出しています」「不正なアクセスを受けています」等、不安を煽るメッセージが表示されたり、警告音声が流れたりしますが、落ち着いて対応する必要があります。

その他に、セキュリティソフトを装った偽の警告画面やスマートフォンでも表示される事例が確認されているようです。

「警告表示を消す方法」

もし、偽の警告表示が出てたら「×」をクリックして画面を消してください。

消えない場合は、下記の方法により警告表示を消すことができます。

①ショートカットキーによる方法

②タスクマネージャーによる方法

「被害に遭わないためには」

・OSやウェブブラウザを常に最新の状態にアップデートする

・ウェブブラウザのセキュリティレベルを高いものに設定する

・ウイルス対策ソフトを導入する

・表示される警告を安易に信用しない

・表示された電話番号に電話しない

・プリペイド型電子マネーを買うように言われても購入しない

・ウェブブラウザの通知機能を不用意に許可しない

・判断が難しい場合は信頼できる人に相談する

「相談場所」

警察相談専用電話「#9110」番又は最寄りの警察署までご相談ください。

今年は大根がよく育ってくれました。

栽培方法はいつもと同じなのですが、気象条件がよかったのでしょうか、長く、太く、そして味も美味しくて申し分のない出来となりました。

大根に限らず、野菜はは冬になると美味しくなります。

その理由は、寒さで凍ることがないよう、細胞に糖を蓄積して、糖度の高い野菜になるためです。

大根もおろして生で食べたり、煮物にしたり、おでんにしたりと、いろいろな調理方法がありますが、熱い大根に練り味噌をつけて食べる「風呂吹き大根」もまた美味しいですよね。

今日は「風呂吹き大根」の由来について調べました。

「風呂吹き大根」

「ふろふき」は漢字で書くと「風呂吹き」と書き、「風呂吹き大根」とは、厚めに切った大根をだし汁で煮て、甘みのある味噌ベースのたれでいただく料理です。

一般的にだしは昆布だし、みそは赤みそを使用するのが主流だそうです。

「風呂吹き大根の名称の由来」

でも「風呂吹き大根」は何故そのように呼ばれているのでしょうか?

そのひとつに風呂に由来する説があります。

・昔の風呂は蒸し風呂で、熱くなった体に息を吹きかけると垢を掻きやすいため、息を吹きかけ垢をこすり取る職業がありました。

そうした職業やその仕事をする人を「風呂吹き」と呼んでいたそうです。

その仕事人が風呂で湯気の出る体に息を吹きかける様子と、料理を食べる時に冷ます姿が似ていることから「風呂吹き」と呼ばれるようになったとする説です。

他には漆職人に由来する説があります。

・昔、漆器を作る職人が、冬場に漆の乾きが悪くて困っていると、ある僧から、大根の茹で汁で乾燥室兼貯蔵庫である風呂に霧吹きするとよいと教えられ、試したところ大変効果があったそうです。

このとき、茹で汁を取った後に残った大根を近所の人々に配ったところ、この大根に味噌をつけて食べるととてもおいしいと評判になり、この大根を「ふろふき大根」と呼ぶようになったという説です。

・更にもう一つの説としては、大根は体にもよく、安くて経済的なため「不老富貴(ふろうふき)」の意味からとする説などがあります。

名称の謂れは兎も角、寒いこの時期に息をフーフー吹きかけながら食べるアツアツの大根は美味しいですよね。

大根は風呂吹きに限らず、おでんや鍋物などにしても美味しくいただけます。

美味しいこの時期の大根をたくさん食べたいですね。

先日、地元のNPO法人“グリーンパーク熊取”が主催する注連縄作り講習会に行ってきました。

今年はコロナが落ち着いたことから2019年以来4年ぶりの参加でしたが、3年ブランクがあるとすっかり忘れていました。

「注連縄の由来」

講習に先立ち世話人から注連縄の由来や意味を説明してくれました。

それによれば、注連縄とは、神事の神聖な場所と下界を区別するために張る縄のことで、新年に悪気が入らないように家の出入口や神棚などに飾ります。

注連縄(しめなわ)の注連(ちゅうれん)は、中国で死霊が入り込まないよう水を注いで清め連ね張った縄を意味し、一定の間隔で藁を三・五・七本と垂らすことから「七五三縄」とも表記されるそうです。

「材料」

材料は全て主催側が用意しており、参加者はその材料代の負担だけで作ることができます。

その材料は左から、もち米の藁(うるち米より柔らかいそうです)、中央の上が細い針金、その下が少し太い針金、緑色が仮止め用のビニール針金、右側のビニール袋の上が水引とその下がユズリハ、ビニール袋は作った注連縄の持ち帰り用です。

この他に橙、裏白、紙垂(かみしで)の用紙も用意してくれました。

・これが注連縄作りの材料一式です。

「作業手順」

・先ず、稲わらの根元部にある皮(袴)をきれいに取り除きます。

・取り除いた藁の皮で、注連縄の中心部を太くするための心棒(アンと云っていました)を3本作ります。

太さは親指大、長さ約10㎝位のものです。太過ぎや長過ぎは藁からはみ出すので注意します。

・皮を取り除いた稲わらとその皮で作った「アン」です

・稲わらの先端から50㎝くらいまでを木槌で叩いて柔らかくします。

・次に、稲わらの先端から60㎝位のところを、やや太い銅線を3回まわして縛ります。

・銅線から先端部の藁を太さが同じ位になるように3等分します。

・3等分した藁の各々の、銅線から10㎝くらいの個所に心棒(アン)を入れ、各々の藁を右回しに固く巻き、右から左に捻りながら三つ編みに編んでいきます。

・編み終わると、先端部分をビニール針金で仮止めしておきます。

・その後、はみ出している藁や屑をハサミで綺麗に取り除きます。(散髪の要領です)

・仮止めした個所を細い針金を3回まわして縛り、仮止めのビニール針金と差し替えます。

・皮を取り除いた綺麗な藁を15本用意し、5本ずつに分けて、半分に折り曲げ、折り曲げた個所をビニール針金で縛ります。

これは注連縄の中心に垂らす3個の藁です。

・竹へらのお尻を割った小道具(右端の竹)で上記の藁を注連縄の中央3か所に差し込みます。

・差し込まれた藁は20㎝くらいの長さに切りそろえます。

・藁の根本部の銅線から13㎝くらいのところを切り落として揃えます。

次は紙垂(かみしで)を作ります。

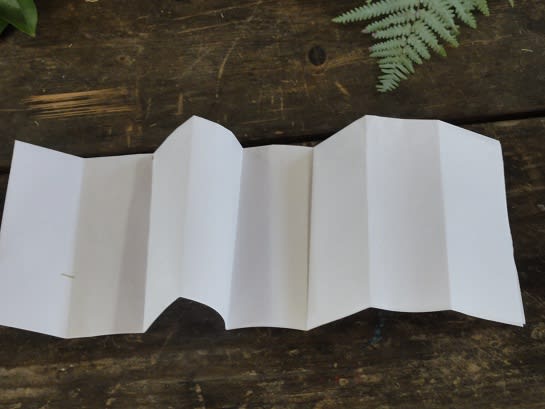

・半紙を縦に半分に折り、折った紙の背を上にして8等分になるように右から折ります。

・折った紙を開き、中央の折り筋を残し、その左右の奇数の折り筋(1本目.3本目)は上から、偶数の折り筋(2本目)は下から、それぞれ3分の2程をハサミで切ります。

・次に、左右共に切った個所を上から下に手前に折り曲げ、最後に中央部を切り離します。

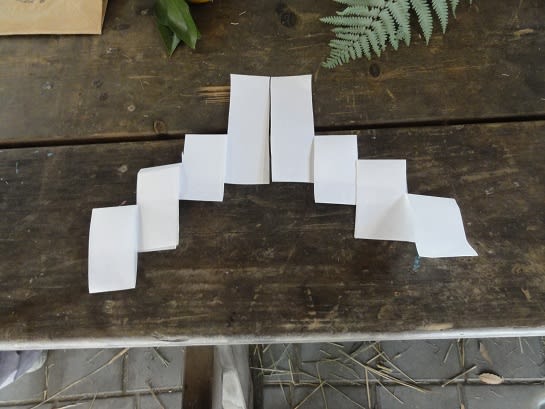

・切り離した紙垂(かみしで)は左右を入れ替えて、少し開くように上部を重ね、重ねた個所を手前に折り曲げます。

・折り曲げたところにユズリハ2枚を左右にセットし、落ちないようにホッチキスで止めます。(蝶ネクタイのような感じに仕上げます)

・注連縄に取り付ける為の橙を針金で十文字に結わえます。

いよいよ注連縄に取り付けます。

・注連縄の中央に裏白、紙垂(かみしで)、橙をセットし、橙に睦び付けた針金で注連縄に結びつけます。

・最後に紅白の水引を橙の上に蝶結びに結んで出来上がりです。

これが完成した注連縄です。

指導を受けながら、何とか作ることができました。

12月28日に飾り付ける予定です。

今週に入って急に寒くなりました。

先週の金曜日、土曜日の大阪は20度を超えて、10月下旬から11月上旬の気温でしたが、今週月曜日からは最高気温が9度以下に、最低気温は1度~3度で推移しており、一気に1月下旬の寒さとなって本格的な冬の到来となりました。

週替わりで10度も気温が下がるこの寒さは、年寄りには堪えます。

この寒さによって、畑のあぜ道や作物の葉っぱには真っ白に霜が降りています。

霜が降りる冷え込む夜は「霜消し」したいですが、その前に、霜の発生メカニズムについて調べてみました。

「霜の発生メカニズム」

霜は、空気中の水蒸気が車や草などの表面に氷の結晶となって付着する現象です。

一般に晴れの天気で、風が弱く、気温が 3~4℃まで下がると霜が降りやすくなります。

晴れて雲がなく風が弱いという条件が揃うと「放射冷却」が起こります。

放射冷却が起きると、地面から 1.5mの高さで観測している気温が4℃くらいでも、地面付近では0℃以下となって霜が降りることになります。

「放射冷却」とは、物体が熱を出して(放射)冷える(冷却)ことを言います。

夜になって太陽からの熱をもらえなくなった地面や車、草などの物体が放射冷却によって冷えていくため、物体の近くにある空気も冷やされていきます。

近くの空気が十分に冷えて 0℃以下になると、空気中の水蒸気が細かい氷の結晶となって物体の表面にくっつきます。

これが霜です。

このように、霜は、空気中の水蒸気が凍った氷の結晶となって地面や植物の葉などの表面にくっついたものです。

「冷え込む夜は霜消し」

この霜を消す言葉に「霜消し」がありますが、お聞きになったことがありますか?

「霜消し」とは、広辞苑によれば、《霜夜の寒さを消す意》酒を飲むこと。と説明しています。

そうなんです。お湯などをかけて霜を消すのではなく、酒を飲んで体を温めることを言う表現なのです。

暖房設備のなかった昔は、霜が降りるほどの、朝晩の冷え込みは骨身にこたえました。

そこで、寒さをしのぐために酒を飲んだようです。

ここから酒を飲むことを「霜消し」というようになりました。

お酒好きの方には素敵な言葉ですね。

例えば、今日は冷え込んだから「霜消しに行ってくる」などと言えば、何となく上品に聞こえませんか。

寒い夜には、呑兵衛にはぴったりする言葉のような気がします。

先日、秋植えのジャガイモを収穫しました。

今年は夏の気温が異常に高かったことから盆明けの植え付けが出来ず、半月ほど遅れて、9月になって植え付けました。

それでもまだ植え付け適温とは言えず、高温から植え付けた種芋が腐るのではないかという不安と、収穫予定の12月初旬までは日数が短いことから、芋が十分肥大しないのではないかという心配があって、あまり期待していませんでした。

しかし、幸運なことに今年の冬は暖冬で始まっており、一昨日まで平年を大きく上回る気温で推移したため、例年11月下旬の寒さで枯れてしまうじゃが芋の茎が先週まで青々としていたのです。

植え付け当初、心配していた半月ほどの植え付けの遅れは、収穫も半月ほど遅くなったことから帳消しになり、例年並みの生長期間が確保できて、まずまずの出来栄えとなりました。

ラッキーでした。

・茎が枯れたじゃが芋の畝です。奥の方の一部の株は未だ青々としています。

芋の掘り起こしに先立って、茎を切ります。

この後、マルチをめくってショベルで掘り起こしていきます。

1株毎に掘り起こしたじゃが芋で、30株全てを掘り起こしました。

赤芋から奥の方はキタアカリ、下の方はメークインの品種です。

これが収穫したじゃが芋です。

種芋は6月に収穫したものの中から芽が出たものを切らずに植えました。

赤芋から右側はキタアカリ、左側はメークインです。

思った以上によくできていました。

大阪南部の熊取地方は今週1週間、小春日和が続き、昨日は生暖かい風が吹いて気温が上がって、日中の最高気温は24度と初夏のような暑さでした。

1週間先は冬至だというのに、一体どうなっているのでしょうか?

「冬に桜が満開」

この異常気象の関係でしょうか、近所のKさん宅のサクラが満開となっています。

サクラに限らず梨やリンゴなどの果物が初冬のこの時期に、一部の枝に数輪の花を咲かせているのは時々見かけますが、樹木の全体に花が咲いて満開となっているのは初めて見ました。

冬に満開となった桜の花、これを「狂い咲き」と言わずして何というのでしょう。

・12月12日に撮影したKさん宅の満開のサクラです。

「春の桜の開花メカニズム」

春に咲くサクラの花芽は、前年の夏(7月頃)に形成され、その後、「休眠」という状態になります。

休眠した花芽は、秋から冬にかけて一定期間低温にさらされることで眠りからさめ、開花の準備を始めます。

これを「休眠打破」といいます。

そして、春になって気温の上昇とともに、花芽は成長し、ピークをむかえた時に開花します。

このように、サクラの「開花」には、秋から冬にかけての気温の低下と春先の気温の上昇が必要です。

これが春に咲く桜の開花メカニズムです。

「季節外れの開花の原因」

ところが季節外れに「狂い咲き」する場合があります。

桜は7月頃に花芽が作られ、これを「花芽分化」といいますが、サクラの狂い咲きは、「花芽分化」以降、なんらかの原因で葉がなくなった後、秋の夜間の低温と日中の小春日和のような温かさを経ると、春と勘違いして開花すると考えられているようです。

葉がなくなってしまうと、葉から出ている開花抑制物質がなくなるため、条件さえ整えば開花を始めることはよくあるそうです。

それにしても、冬に桜が満開になるなんて、地球温暖化によって美しい日本の四季がなくなり始めたのでしょうか?

一昨日の12月12日は盗賊の首長・石川五右衛門が京都三条の河原で釜茹の処刑にされた日です。

関西の一部の地域では五右衛門の命日に因んで12月12日と書いた札を逆さに掲げて泥棒除けにする風習があります。

「石川五右衛門」

石川五右衛門は安土桃山時代(1558年?-1594年)に出没した大盗賊で、豊臣秀吉所持の千鳥の香炉を盗もうとして捕らえられ、文禄3年(1594年)に釜煎りの刑に処された記録があります。

出生地は伊賀国(三重県)、河内国(大阪府)、浜松(静岡県)など様々な説がありますが、その内の一つに丹後地方があります。

丹後に残る記録では、丹後の守護大名・一色氏の家老石川秀門の次男で、後に盗賊になった五郎左衛門を石川五右衛門としています。

「泥棒除けの逆さ札」

京都や奈良県、大阪府の一部などでは、玄関や軒下などの出入り口に「十二月十二日」と書いた札を逆さに貼っておくと泥棒が入って来ないといわれています。

その理由は、昔、泥棒は天井裏から忍び入ったため、お札を逆さに掲げて、泥棒からは12月12日と読めるようにし、泥棒に対して「あの天下の大泥棒・石川五右衛門も最後は捕まって釜茹でにされたのだ。おまえも同じような目に遭うぞ」と脅して、泥棒を戒めるためだそうです。

この風習は京都だけでなく、大阪、奈良と広範囲に見られるということです。

しかし、その日付けは大阪府の松原市では「十二月二十五日」、大阪南部では「十二月二十三日」というように地域によって異なりますが、家の出入り口に逆さまに張ることは共通しています。

・玄関に張ったおまじない札です。

この風習は江戸時代に庶民の間に広まったといわれています。

昔は天井近くに貼られていましたが、現在は家の事情で、玄関ドアや窓付近に貼る家が増えてきているということです。

また、お札は、12月12日の12時に12歳になる子どもに書かせると効果が絶大だとも言い、更に、小さいお札を財布に入れておくと、財布をすられないともいわれています。

この逆さ札は飽くまでおまじないです。

12月はお金の出入りが激しい時期です。

泥棒除けの効果の有無は別にして、忘年会の話題に如何でしょうか?