今日5月31日は「世界禁煙デー」です。

私はたばこを吸いませんが、今日は「世界禁煙デー」について調べてみました。

「世界禁煙デー」は、1987年の世界保健機関の決議により、世界保健機関(WHO)設立40周年を迎える1988年4月7日が「第1回世界禁煙デー」と定められたようです。

そして、1988年の世界保健機関(WHO)決議によって毎年5月31日を「世界禁煙デー」とする事が定められ、翌1989年から実施されています。

その趣旨は、禁煙を推進し、たばこをすわないことが一般的な社会習慣となることを目的とし、各国政府に対し、喫煙と健康問題についての認識を深め、適切に実践するよう求める日としています。

日本では1992年より、世界禁煙デーの5月31日から6月6日までを禁煙週間と定め、自治体、団体、個人に対し禁煙を呼びかけています。

今年のスローガンは「警告!たばこの健康被害」です。

世界保健機関(WHO)では、毎年世界で約300万人が喫煙が原因とみられるガンや心臓病で亡くなっており、このままでは2030年代初頭には、喫煙による死亡者が年間1000万人に達するとして警告し、喫煙者に対して喫煙を控えるよう呼びかけています。

日本の大手製薬会社がこの日にあわせ、全国の喫煙者を対象に調査を行い、およそ7000人から得た回答によれば、

この1年間に喫煙を試みたことがある人の複数回答の理由で最も多かったのは、

「自分の将来の健康が気になった」が 50.7%

次いで「たばこ代を捻出しづらくなった」 28.0%

「たばこによる汚れやニオイが気になった」 26.4%

と言う答えで、自分に関する理由をあげる答えが多かったのに対し、

「周りの人の健康に与える影響が気になった」 は 19.7%

にとどまったそうです。

喫煙は自分の健康は勿論ですが、周りの人へ及ぼす影響が大きいことも忘れないように願いたいものですね。

アスチルベの花をご覧になったことがありますか?

近年のガーデニングブームと共に人気品種となってきた花です。

今日はこのアスチルベの花をご紹介します。

・アスチルベは小さな花が泡のように集まって咲きます。

アスチルベはユキノシタ科アスチルベ属の多年植物で、東アジアや北米に25種が分布し、そのうちの6種が日本に自生している日本原産の花です。

別名、ショウマ(升麻)、アワモリソウ(泡盛草)、アケボノショウマ(曙升麻)といわれています。

一般的にアスチルベといわれているものは、中国原産のオオチダケサシと日本原産のアワモリショウマ、チダケサシなどが西洋で交配され、品種改良された

アレンジーとロゼアという2つの園芸品種のことを言っているようです。

アスチルベの語源はギリシャ語の「a」(~がない)と「stilbe」(輝き)の合成であり、輝きがなく、地味なことを意味していると言われています。

しかし、煙るように見える独特の花は遠くからでもよく目立ちます。

花は直立する茎先に小花が密集して円錐状につきます。

草丈は25~70cm、花序(花が茎または枝に付く並び方)20~30㎝、花の色は赤、ピンク、紫、白などがあります。

我が家のアスチルベの花は淡いピンクでとてもきれいです。

葉は小葉に鋸歯のある羽状複葉です。

「アスチルベの育て方」

「置き場所」

日当たり、半日陰どちらでもよく育ちますので置き場所は選びません。また、耐寒性もありますので、冬に戸外に置いても大丈夫です。

しかし、乾燥には弱いので表面の土が乾いたら水を与えます。

「植え替え」

鉢植えの場合は株が混み合ってきますので、3~4年に1回、3月頃か10月頃に植え替えをします。

「増やし方」

増やし方は株分けで行います。

「花言葉」 自由、気まま、恋の訪れ

落花生の原産地は南アメリカ大陸といわれています。

落花生の栽培の歴史は古く、ペルーのリマ近郊の遺跡からの出土品により、紀元前850年頃には既に栽培されていたそうです。

日本には中国を経由して1706年に伝来し、その名も南京豆と呼ばれていました。今でも落花生のことを南京豆と呼んでいますよね。

また、落花生の名前の由来は、花が地中に落ちて、そこから豆が成長する(生まれる)事から付けられたようです。

さて、今日は落花生栽培の(その1)として「種蒔き」についてのご紹介ですが、今年はポット蒔きを利用しました。

種蒔きには、畝に直接種を蒔く「直播き」と「ポットに植える」方法があります。

昨年は直播きを行い、今年はポット蒔きを行って比較してみました。結果は昨年の発芽率93%に対し、今年のは発芽率75%で、大きな差が出たことに驚いています。

ポットの管理が悪かったのかも分かりません。

・ポットに種を入れて落花生の苗を作ります。種は横に置き1~2cm程度埋めて土をかけます。

・1週間程度すると下から根が出てこのように立って来ます。

・種の上部が割れて発芽してきました。

・種蒔きから2週間程度でこのくらいに成長します。

・定植間近の苗です。

・定植しました。幅90㎝の畝に株間30㎝で千鳥2条植としました。

昨年は収穫が遅れたため、土中で虫に食べられたり、発芽しているものがたくさんありました。

今年は昨年の経験を生かし、収量を上げたいと思っています。

一般的な落花生の栽培について、その方法を簡単に書いておきます。

「栽培方法」

・種豆はキズのない乾いた生のものを用意します。皮がむけたり、割れた落花生では発芽しないようです。

・植え付け条件は、気温20度以上で多日照と適度の降雨が必要です。

・畝には前もって生育に必要な石灰と肥料を混ぜておき、畝幅60cmで株間を20cmとし、2~3cmの深さに豆を横にして植えます。(直植えの場合)

・水は花が咲くまでは少なめにし、花が落ちてからは乾き過ぎないように適度に水を与えます。

・花が咲き始めたら石灰分が必要となりますので1㎡当たり50~100gを全面に蒔いて軽く耕し土寄せをします。

・発芽から40日くらいで花が咲きます。花が終わった後、子房柄と言われる針のようなものが伸びてきて土中に入っていきます。

この時に土が乾燥しているようであれば水をまきます。落花生の莢ははこの子房柄の先に付きます。

・収穫は花が咲いてから85日~90日程度でできます。(目安は、茎や葉が黄色くなって枯れ始めた頃が収穫時期です。)

突然ですが、この花、何の花かお解かりですか?

これは我が家のアマリリスの花です。アマリリスも真上から見るとこのように四方に直角に咲くのですね。

今日はこのアマリリスの花をご紹介します。

・真上から見たアマリリスの花です。四方に4個の散形花序(さんけいかじょ:散らばった形に花が並ぶこと)が90度の角度に開いています。

アマリリスは南アメリカ原産で、ヒガンバナ科ヒッペアストラム属の多年草で、日本には、その一種が嘉永年間(1848~1854)に渡来し、「ジャガタラ水仙」と呼ばれたようです。(ジャガタラとはジャカルタの古称)

属名のヒッペアストラム(Hippeast rum)は、ギリシャ語のhippeos(騎士)またはhippos(馬)+astrom(星、似る)が語源と言われており、馬のように大きい星形の花を意味しているそうです。

長大な広線形の葉を叢生(そうせい:群がり生える)し、草丈40~50cmの太い花茎の頂部に2個~数個の散形花序(さんけいかじょ:散らばった形に花が並ぶこと)をつけます。

・真横に開いている散形花序(さんけいかじょ)です。

アマリリスの花は6弁の大輪で、赤、ピンク、白色などがありますが、我が家の花は草丈50cm、花径17㎝、花弁の周りが真紅色、中心部が白色の鮮やかな花です。

・花弁は6枚、雄しべが6本、その下に3室からなる雌しべ(下辺の細い花弁の先に見える白い小さなもの)が真っすぐ伸びていますが未だ開いていません。

アマリリスは日当たりを好みますが、真夏の直射日光に当てると乾燥して根を傷めますので半日陰に置いてください。

我が家では、桃の木の下の半日陰に植えていますので、毎年きれいな花を咲かせてくれます。

「花言葉」 誇り、内気、素晴らしく美しい

5月27日は「百人一首の日」ですが、皆さんはご存知でしたか?

そこで今日はこのことについて調べてみました。

「百人一首の日」とは、文暦2年(1235年)5月27日に藤原定家によって小倉百人一首が完成されたことに由来するようです。

藤原定家の日記『明月記』では、文暦2年(1235年)5月27日の項に、「定家が親友の宇都宮入道蓮生(頼綱)の求めに応じて書写した和歌百首が、嵯峨の小倉山荘(嵯峨中院山荘)の障子に貼られた」との記述があるそうです。

この記事が小倉百人一首の初出ではないかと考えられたことから、この日が「百人一首」の記念日となっているようです。

また、「百人一首」とは、天智天皇(在位668年~671年)から順徳院(順徳天皇:在位1210年~1221年)までの約600年間の代表的な百人の歌人の秀歌を各一首ずつ撰んでまとめた撰集で、『古今集』『新古今集』など10種類の勅撰和歌集から撰出されています。

(参考)

・百人一首には「小倉百人一首」のほかに「源氏百人一首」「後撰百人一首」「女房百人一首」などがありますが、「小倉百人一首」とは撰者である藤原定家が小倉山

荘において揮毫(きごう)、即ち、文字や書画を書いたことから山荘の名をとって「小倉百人一首」と呼ばれるようになったそうです。

・勅撰和歌集とは、勅命または院宣を奉じて編纂した歌集で、後醍醐天皇朝の古今集に始まり、後花園天皇朝の新続古今集に終わりました。

・勅撰和歌集10種と百人一首に撰出された和歌数

古今集 24首 詞花集 5首

後撰集 7首 千載集 14首

拾遺集 11首 新古今集 14首

後拾遺集 14首 新勅撰集 4首

金葉集 5首 続後撰集 2首

なお、百首のうち、恋の歌が43首、季節では秋の歌が16首で一番多く選ばれています。また、女性歌人は21人、僧侶は15人だそうです。

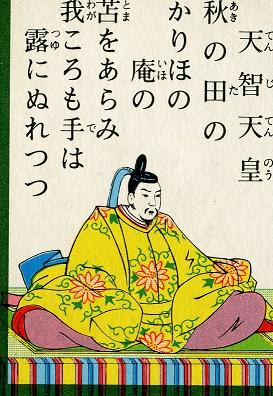

小倉百人一首の1番天智天皇の歌と9番小野小町の歌、それに最後の100番順徳院(順徳天皇)の歌の3首をご紹介します。

1番 天智天皇の歌 (後撰集)

「あきのたの かりほのいほの とまをあらみ わがころもでは つゆにぬれつつ」

(訳) 秋の田の取り入れのための仮小屋の屋根の苦の編み目が粗いので、私の袖は露に濡れに濡れている。

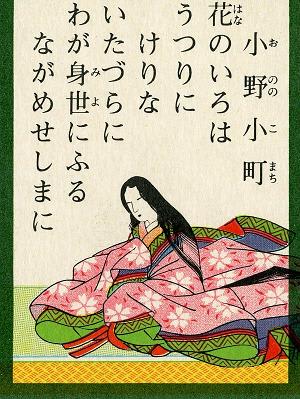

9番 小野小町の歌 (古今集)

「はなのいろは うつりにけりな いたづらに わがみよにふる ながめせしまに」

(訳) 花の色はすっかりあせ衰えてしまったなあ、何もせずに降る長雨をながめながら、空しく物思いをしていた間に

100番 順徳院(順徳天皇)の歌 (続後撰集)

「ももしきや ふるきのきばの しのぶにも なほあまりある むかしなりけり」

(訳) 皇居の古びた軒端のしのぶ草を見るにつけても、あのよく治まった延喜、天暦の世が、なつかしく、いくらしのんでもしのびきれないことだ

今日は、玉ねぎ栽培(収穫)についてご紹介します。

今年は、極早生品種、晩生品種、そして赤玉ねぎの3品種を栽培しました。

・収穫期の今も元気に育っている晩生の玉ねぎです。

極早生品種は菜園仲間が毎年植えていること、ベト病にかかる前に収穫できる事、更には1ヶ月早く、4月下旬には収穫できることなどにより、今年初めて栽培しました。

思惑通り、栽培した100株ほどはベト病にかかることもなく、4月下旬から全て収穫できました。

・既に収穫が終わり、乾燥させている極早生品種の玉ねぎです。

赤玉ねぎは晩生品種より生育が少し早いのでしょうか?

5月中旬ころから茎が倒れる倒伏が始まったので収穫しました。こちらも、ベト病にかかることなく無事に収穫出来ました。

・現在、小屋の軒下で乾燥させているところです。この後、根や枯れた葉、皮を取って貯蔵します。

今年はベト病対策として、2月~3月に「ダコニール1000」の1000倍液を2回、4月に「リドミルZ水和剤」の500倍液を2回散布しました。

・晩生品種ですが、このように元気に生育しています。後1週間ほどで全面収穫出来そうです。

・一部に、このように茎が倒れる倒伏が始まりましたので、昨日茎が倒れたものを収穫しました。

・倒伏した晩生の玉ねぎです。丸々と大きく育っています。

毎年、晩生の玉ねぎが長持ちせず、夏過ぎに腐るので原因を調べてみました。

(原因)

・品種の問題と、春の遅い追肥が腐る要因のようです。 最終追肥は3月上旬までに行うようにすること。

・収穫が遅れると貯蔵性が低下するようです。全体の80%くらいが倒伏したら収穫を始めること。

来年の栽培では以上のことに気をつけて栽培しようと思っています。

・昨日収穫した60個ほどの玉ねぎを、小屋の軒下に吊るして乾燥させているところです。

「玉ねぎの健康効果」

・ビタミンB1の吸収を高め疲労回復や冷え性、発汗作用に効果

・便秘予防

・血液サラサラ効果で動脈硬化予防

・生食では血糖値を下げる効果が期待できる

・消化液の分泌促進作用で食欲の増進効果

・血液中の脂質の量を減らす働きがある

・ケルセチンの強力な抗酸化作用の働きで、しみ、そばかす、皮膚がんの原因となる紫外線から皮膚を守る作用やガンを発生させる物質の働きを抑える作用がある

以上のような健康効果があるといわれています。

どのような料理にも使えて美味しい玉ねぎ、健康食品の玉ねぎを食べて元気に暮らしましょう!

花の名前はなかなか覚えられませんね。特にカタカナで長い名前のものはすぐに忘れてしまいます。

今日は、そのなかなか覚えられない、長い名前の花、「ストレプトカーパス」をご紹介します。

ストレプトカーパスは南アフリカ、マダガスカル、アジアが原産で、イワタバコ科、ストレプトカーパス属に属する花で、その殆どは多年草です。

ストレプトカーパスとは、streptos (ねじれる)と karpos(果実)の合成語で、らせん状にねじれ、朔果(さくか)をつける草花の意味でだそうです。

果実が熟すとねじれて縦裂して種子を飛ばすことからこの名前がついたといわれています。

・ストレプトカーパスです。

花色は紫、ピンク、白、赤などがあり、花はラッパ状で、下向き加減に次々と咲きます。

草丈は20~30㎝、花の大きさは3~4㎝、花弁は5枚で下の花弁が長くなっています。

・葉は肉厚で短めです。牛の舌を思わせる葉をしており、プリムラに似ています。

半日陰を好み暑さを嫌う花です。春~夏は日陰に、秋~冬は半日陰で管理します。

増やし方は「挿し木」、「葉挿し」で出来るようです。

・正面下側から眺めるとご覧のように愛らしい形をしています。

「花言葉」 信頼に応える、 主張

徳川家康の家臣で本多作左衛門重次をご存知でしょうか?

本多作左衛門重次は岡崎三奉行の一人ですが、短気で頑固な性格のため周りから「鬼作左」と恐れられた人物です。

今日は、この鬼作左が陣中から妻に宛てた「日本一短い手紙」について調べて見ました。

皆さんは「一筆啓上」という言葉,をお聞きになったことがありますよね。

「一筆啓上」とは、広辞苑では、筆を執って書いて申し上げるの意。また、用事だけ一筆書くの意味としており、男子の書状の冒頭に用いる語となっています。

「日本一短い手紙(一筆啓上)の由来」

この「一筆啓上」は、冒頭に書いた徳川家康の家臣の本多作左衛門重次が1575年(天正3年)の長篠の戦の陣中から、留守を守っている妻に宛てて書いた手紙で、次の文面となっています。

「一筆啓上 火の用心、お仙泣かすな 馬肥やせ」

この手紙は、「一筆申し上げます。火の用心をし、子供を大切に育てて欲しい。また馬に飼い葉をやって、馬を磨いてくれ」との内容で、「日本一短い手紙」で且つ、簡潔にして要を得た書簡として、現在でも実用手紙の模範とされている有名なものです。

当時の武将にとって馬は一番大事な戦具の一つであり、わしの出陣中は妻のお前が必ず留守を大切に守れといっているものです。

また、このお仙とは、本多重次の息子・仙千代で、後の初代丸岡藩主・本多成重のことを指しています。

家を思い、子を愛し、主君に尽くす本多重次の心が見事に表現されている内容となっており、丸岡城にはその石碑が建てられています。

・丸岡城にある「一筆啓上」の石碑です。 (丸岡町HPより)

仙千代(お仙)はその後、大阪冬の陣、夏の陣に、福井藩主忠直の下にあって軍功をたて丸岡藩5万石の藩主となったそうです。

丸岡町は福井県の北部に位置する城下町で、丸岡城の二重三階の望楼型天守閣は現存するものの中では日本最古といわれているそうです。

・日本最古の天守閣と言われている丸岡城です。 (丸岡町HPより)

丸岡町では「一筆啓上」の発信地として毎年、「日本一短い手紙」の募集と授賞式を行っています。

今年(第6回)の「新一筆啓上賞」の大賞5点が発表されていますのでご紹介します。

「大賞」

・岩手県の岩淵正力が24年前に交通事故でなくした奥さんへの思いをつづったものだそうです。

「時々お前の夢を見る。子供たちにも出てやってくれ」

・福島市の横山ひろこさんが中学2年になった自閉症の息子にあてた母の切なさが「DREAM(夢)」と語呂合わせされている文面となっています。

「Dデビュー14年目、R理解も、E遠慮もなく、A明日だって、M無我夢中の母に目もくれず君は」

・福山市の中学2年生内田春佳さんの作品

「(虹へ)背中の上、失礼します」

・浜松市の高校2年生伊藤舞香さんの作品

「(妹へ)昔、妹が『キリンになりたい』と言っていた。私はそんな妹を応援している」

・福井市の小学2年生手賀梨々子さんの作品

「(夢の国の友達へ)いつも、あそんでいるとちゅうでバイバイ。ごめんね。朝、ママがおこしにきちゃうんだ」

ホタルブクロ(蛍袋)の花をご存知でしょうか?

草丈は30㎝~80㎝。茎先に下向きにつく花は長さ5~8㎝の大きな釣鐘形をしています。

花色は紅紫色で、花の内側には紫色の斑点がたくさんあります。最近では白色の品種も栽培されているようです。

今日は我が家に咲いた鉢植えのホタルブクロ(蛍袋)の花をご紹介します。

・これが我が家のホタルブクロ(蛍袋)の花です。

花の長さは6cm、草丈は50cmほどあります。

ホタルブクロの原産地は日本、朝鮮半島、中国で、日本では各地の山野によく見られるようです。

キキョウ科、ホタルブクロ属に属する多年草で、別名をチョウチンバナ(提灯花)と言います。

また、学名はCampanula punctata 。 Campanula(カムパヌラ)はラテン語で「小さな鐘」、punctataは「細点のある」との意味で、いずれも花の形や特徴からつけられているそうです。

英語でも「Bell flower((鐘の花)」と言い、これも同様に花の形からつけられているといわれています。

・ホタルブクロの花冠(内側)です。紫色の斑点がたくさんあります。

学名のpunctata「細点のある」は、花冠(内側)にあるこの斑点を指しているといわれています。

名前の由来は、子供たちが花の中に蛍を閉じ込めて遊んだからとか、蛍のその明かりが外へ透けて見えることからなど言われています。

また一説には、提灯の古名を「火垂(ほたる)」と言い、その提灯に似ているので「ほたる」、それが蛍になったなど諸説あるようです。

蛍を捕まえて花の中に閉じ込めると、その明かりが外へ透けて見えてとても幻想的といわれています。

名前の由来の一説となっていることから、出来ることなら一度試してみたいですね。

「花言葉」 愛らしさ、誠実、忠実

今年初めて挑戦している「ソラマメ栽培」も収穫期となり、10日ほど前から収穫を始めています。

ソラマメ栽培については昨年12月9日に第1回目を、今年3月16日に第2回目をご紹介しました。

そして今日は第3回目として収穫をご紹介します。

・ソラマメの畝です。

莢を太らすためとアブラムシ防除のために、4月21日頃、茎の先端を摘心しました。

・これがソラマメの莢です。

莢は上を向いていますが、実が入って膨らんでくると次第に横向き、下向きに変わってきます。

・横向きになってきた莢です。手前の莢で4個の豆が入っていると思います。

・下向きになり収穫間近の莢です。背筋が黒くなっていますが、このようになれば収穫できます。

・各茎の下部についた一番成りの莢は、大きくて5個の豆が入っていましたが、次第に莢が短くなり、豆も2個~3個入りが主となってきました。

・昨日収穫したソラマメです。その殆どが3個入りの莢でした。

・このように短い莢には3個のソラマメが入っています。

・昨日収穫した13莢には全部で34個のソラマメが入っていました。

・早速、お湯で湯がいてビールのおつまみとなりました。

我が家では塩、砂糖、みりんなどを入れて湯掻いているようです。

私が参考にした栽培方法です。

「栽培方法」

・種蒔き時期

種蒔きは10月下旬頃に蒔きます。早くし過ぎて大きく育った状態で越冬すると寒害を受ける恐れがあります。

・畑の準備

1㎡当たり堆肥2~3kg、苦土石灰150g、化成肥料50gを目安に施し、畝幅100cmの畝を作ります。

・種蒔き

・ポット植え

1個の種豆を、お歯黒という黒い部分を斜め下向きにして植えます。

種は酸素を必要としますので2/3を土の中に入れ、たっぷり水遣りをします。

・直播するときは、株間40cmで1粒をまき、同様にたっぷり水遣りをします。

・定植

本葉が3~4枚で定植します。表面が見える程度の浅植えにします。

・防寒対策

寒さには比較的強いですが、防寒と乾燥防止のため敷き藁等をします。

・追肥

11月中旬~下旬に1回目の追肥を株間に行います。

・整枝

3月中旬頃、側枝の背丈が50cm位に伸びたら、1株あたりの枝を6~7本残し、余分な枝は付け根から摘み取ります。

この頃、2回目の追肥として化成肥料を畝の肩に施し土寄せします。

・摘心

側枝に莢が付き始めたら、それ以上伸びないように側枝の先を摘心します。

・収穫時期

開花後1ヶ月くらいで莢が膨らみ、真横より下に垂れ下がってきたら収穫です。