クリスタルビューティ、今年ふたつめの花が咲きました。花というより華という漢字がふさわしいような美しいはなです。ひとつめよりは少し小さめですが、やはり美しい。紅(ピンク)の小舞妃の方は、やはり咲く様子が全くありませんが、クリスタルビューティの方が、小舞妃の分も(ふたつ)咲いたので、よしとしましょう。

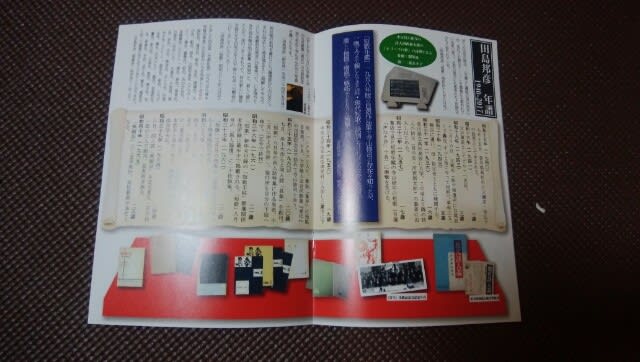

塚本邦雄歌集と菱川善夫評論集、面白い。面白いというより考えさせられる、というような言い方をしなければけないのかもしれないけれど、やはり、「面白い」という感想です。文学はまず、面白い、というものでなければ。楽しい、というものでなければ、と私は思います。

今日読んだ塚本は『泪羅變』。面白かった。続けて『黄金律』『約翰傳僞書』『波瀾』を読むように書庫から出してあります。楽しみ。(塚本は正漢字)

菱川善夫は『私という剣』。