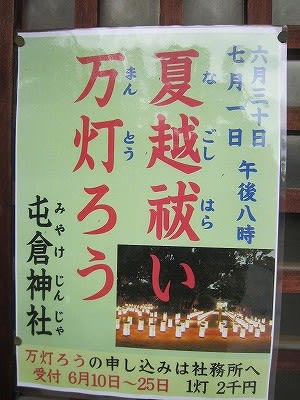

屯倉神社の 夏越祓い万灯う

フラッシュを消したら 灯籠がきれい

一年を二つに分けた昔の考え方では、六月晦日は十二月晦日に対応して前の半年の最終日にあたっています。

大晦日が新年を迎えるための大切な日であったのとおなじように、六月晦日も、神に年の前半のあいだの無事を感謝し、

収穫までの後半年の無事を祈るための物忌みの日、祓いの日と考えられたのです。

昔、宮廷では十二月晦日と六月晦日の年二回、「大祓い」の神事が行われていました。祓いは、

日本の神祭りの基本とも言える作法で、大祓いの本来の意義は、年間を通じて最も大切な正月と七月の

祖霊迎えの行事を前にして、物忌みを行うことでした。

そして、十二月のほうを「年越し」と呼ぶのに対し、六月のほうを「名越し」と呼んだそうです

それぞれの神社によって、お祀りが異なる