TR-1000の3台目が手に入りました。

付属していた「取扱説明書」は1966年4月の印刷で、かれこれ52年が経っていることになります。

CQ誌1966年3月号に「TR-1000新発売」の記事が出ていますので発売直後の物と思われます。

記事写真に送信部の発振TRと思われる2SA70が見えます。

CQ誌のTR-1000発売記事の写真と現物を比べてみると送信部、等にかなり違いが有ります。

記事写真には大きなタンクコイルがファイナルTRを挟んで二つ有ります。

現物はファイナルTR後側のタンクコイルが小さなローパスフィルターのコイル二個に変わっています。

真意の程は分かりませんが、発売当初はLPF無しだったのでTVIが出てLPFを追加したとどこかで読んだことが有ります。

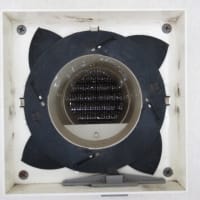

写真は現物品のLPFコイル二個になっている送信部。

最初は乾電池の向きを示した張り紙は無かった様です。

超重要なことですが、最近の乾電池を装着すると電源のオンオフに関係なくショート状態になる可能性が有ります。

最近の乾電池は外装が薄いプラスティックのシートで絶縁して有ります。

これが破れるとプラス側が露出します。TR-1000の様に電池ケースが金属だと接触して短絡のループができる恐れが有ります。

そのループの途中に乾電池押さえのバネが有るとそこで発熱してバネが潰れて変色します。

写真は別のTR-1000の乾電池押さえのバネです。初めはなぜこの様に変色して潰れているのか分かりませんでした。

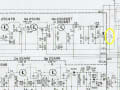

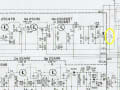

取説の「回路図」です。

送信部の50Mhzの発振に2SA-70が使用して有ります。現物は2SC478です。

バッファーは2SC32で同じですが、現物はコイルとベース間に抵抗とコンデンサーが入っています。

ファイナルは2SC609でLPF無し、現物は2SC679でLPF有りです。

クリコン部は2SA70と2SA71の構成です。

第二局発部は2SA102の発信です。

IF部は2SC102の混合、2SC101×2の中間周波数増幅です。

AF部は2SB171×2の電圧増幅と2SB178×2の電力増幅です。

通電をして見ました。

受信は強い信号には反応しますが、他機では聞こえているビーコンが聞こえないので受信感度は悪い。

自作のプリアンプが取り付けて有りますが機能していない様です。

送信は調整しても0.2W程度でした。

送信部バッファーの2SC32が取り替えて有る様です。

水晶は3個いずれも発信しました。

なぜか、16V100μFのコンデンサーが追加して有ります。

アンテナ出力部に不思議なRFC、回路図や他機には取り付けて有りません。

調べて見ると約1年後の1967年3月印刷の回路図にはこのコイルが入っていました。

LPFを付けた当初は取り付けて有ったようです。

ビーコンが聞こえない、出力が出無い、なので全面的な部品交換に着手です。

ダイオード、電解コンデンサー、モールド抵抗は全数交換です。

モールド抵抗は抵抗値が大きく変化している物も有りました。

セラミックコンデンサーはそのまま使用です。

TRは取り外しhFEを測定して手持ち品と比較して良い方を使用です。

手持ちTRはオークション手配の長期保管品なので必ずしも良いとは限りません。

今回測って見ると結構カスをつかまされていることに気づきました。

hFE20前後のオークション手配「新品長期保管TR」…

2SA101の規格を調べて見るとhFE MIN:30となっていた。

AF電力増幅TRの片方がNG、これは在庫品と交換です。もう一方はhFE157でOKです。

電解コンデンサー、モールド抵抗、TRを取り外したIF/AF基板。

TRのハンダ付け、ゲルマニュームTRは熱に弱いので熱を逃がしています。

珍しいSANYOの2SB171に交換、松下のOEM品だと思う。

IF/AF基板、部品の取り換え完了!この基板は数が多いので大変でした。

取り外したクリコン部の基板、上に有るのが追加して有ったプリアンプ…

プリアンプに使用して有った2SA71はhFE20とダメになっていました。

手持ちの2SA71はhFE167とOKの様です。

モールド抵抗、TRの取り外し 新しい抵抗とTRの取り付け完了。

リレー接点清掃の為にケースを外した所。

9Vのツェナーダイオードも交換対象です。

チューニングの2SC102のOSC部、TR&モールド抵抗の交換です。

周波数安定度にこだわったのか大きなチタンやマイカーのコンデンサーが使用して有る。

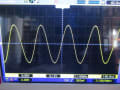

単独で試験してみましたが正常に発振しているようです。

チューニング軸センターがズレている。

取り付け部かさ上げして有りますが量が足りないようです。

送信基板、ファイナルTRは何回か取り替えて有るようでプリントパターンが剥がれて無くなっている。

送信部TR、取り外して確認しました。

バッファーの2SC32が不良、その他TRはOKでした。

ファイナル基板ではモールド抵抗と2SC32の交換です。

全基板を取り外した所です。

高周波の回り込み防止かマイク入力の所に4.7kΩの抵抗が有りましたが取り払いました。

問題が起きれば抵抗とコンデンサーのフィルターを付けようと思っています。

クリコンとIF部は発信止めの抵抗でつないである。

写真右下、本当は330Ωだったけど先日誤手配の220Ωの在庫を使用。

電源逆接属時の保護のためダイオードを取り付けです。

再組み付け完了!

信号系の配線は同軸ケーブルに変えたのでリレー端子回りが込み入っている。

一息ついて配線の確認です。

電解コンデンサーの極性反対、基板間のアース線忘れ、リード線のハンダ忘れがそれぞれ一ヶ所ずつ有りました。

極性反対、本機はプラスアースなのを失念しいつもの感覚でマイナスをアースに繋いだのでした。

写真は修正後です。(中央の電解コンデンサー)

恐る恐る電源投入さて結果は…

先ずは各部の電圧を測定9V&12V、正常に掛かっているようです。

ボリュームを上げると盛大なノイズが…

各コイルを微調整、チューニングを取るとビーコンが聞こえてきました。

他機と同じくらいのレベルなので期待していたほどでは無かったが取りあえず第一目標達成。

次にパワー計とダミーロードを取り付け送信テストです。

発信は調整コアーを抜いてゆくと停止するので少し入れ込んだところで固定。

3個の各水晶とも問題無く発信しているようです。

パワーはトリマー二ヶ所の調整で無変調時に0.4Wで思ったより出ていませんが、マイクより変調を掛けてやると1W越えとなります。

2SC32のコレクター側のトリマーが最小で最良点になりませんので、並列接続して有るコンデンサーの容量を少なくする必要が有る様です。

このコンデンサーは基板裏側に取り付けて有りましたが横から半田ゴテを入れて取り外しました。

取り外したコンデンサー トリマーも中程で最良点になりました。

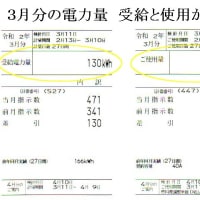

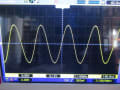

無変調時出力 変調時出力

調整途中では有りますが変調が驚くほどクリアーです。

こんな古いマイクでも息使いまできれいに載ってくる…

他の600Ωマイクもテストして見ましたが良好でした。

TR-1000の1、2号機について、古いリグはこんなもんだと思っていた変調音質ですが、1、2号機も部品交換をしてみようかと思い始めています。

追記

2SAトランジスターの在庫が少なくなったので手配しました。

オークション品は不良が多いと中程に記載しましたが、

今回Net通販で入手したモノは100%良品でしかもお値打ちでした。

付属していた「取扱説明書」は1966年4月の印刷で、かれこれ52年が経っていることになります。

CQ誌1966年3月号に「TR-1000新発売」の記事が出ていますので発売直後の物と思われます。

記事写真に送信部の発振TRと思われる2SA70が見えます。

CQ誌のTR-1000発売記事の写真と現物を比べてみると送信部、等にかなり違いが有ります。

記事写真には大きなタンクコイルがファイナルTRを挟んで二つ有ります。

現物はファイナルTR後側のタンクコイルが小さなローパスフィルターのコイル二個に変わっています。

真意の程は分かりませんが、発売当初はLPF無しだったのでTVIが出てLPFを追加したとどこかで読んだことが有ります。

写真は現物品のLPFコイル二個になっている送信部。

最初は乾電池の向きを示した張り紙は無かった様です。

超重要なことですが、最近の乾電池を装着すると電源のオンオフに関係なくショート状態になる可能性が有ります。

最近の乾電池は外装が薄いプラスティックのシートで絶縁して有ります。

これが破れるとプラス側が露出します。TR-1000の様に電池ケースが金属だと接触して短絡のループができる恐れが有ります。

そのループの途中に乾電池押さえのバネが有るとそこで発熱してバネが潰れて変色します。

写真は別のTR-1000の乾電池押さえのバネです。初めはなぜこの様に変色して潰れているのか分かりませんでした。

取説の「回路図」です。

送信部の50Mhzの発振に2SA-70が使用して有ります。現物は2SC478です。

バッファーは2SC32で同じですが、現物はコイルとベース間に抵抗とコンデンサーが入っています。

ファイナルは2SC609でLPF無し、現物は2SC679でLPF有りです。

クリコン部は2SA70と2SA71の構成です。

第二局発部は2SA102の発信です。

IF部は2SC102の混合、2SC101×2の中間周波数増幅です。

AF部は2SB171×2の電圧増幅と2SB178×2の電力増幅です。

通電をして見ました。

受信は強い信号には反応しますが、他機では聞こえているビーコンが聞こえないので受信感度は悪い。

自作のプリアンプが取り付けて有りますが機能していない様です。

送信は調整しても0.2W程度でした。

送信部バッファーの2SC32が取り替えて有る様です。

水晶は3個いずれも発信しました。

なぜか、16V100μFのコンデンサーが追加して有ります。

アンテナ出力部に不思議なRFC、回路図や他機には取り付けて有りません。

調べて見ると約1年後の1967年3月印刷の回路図にはこのコイルが入っていました。

LPFを付けた当初は取り付けて有ったようです。

ビーコンが聞こえない、出力が出無い、なので全面的な部品交換に着手です。

ダイオード、電解コンデンサー、モールド抵抗は全数交換です。

モールド抵抗は抵抗値が大きく変化している物も有りました。

セラミックコンデンサーはそのまま使用です。

TRは取り外しhFEを測定して手持ち品と比較して良い方を使用です。

手持ちTRはオークション手配の長期保管品なので必ずしも良いとは限りません。

今回測って見ると結構カスをつかまされていることに気づきました。

hFE20前後のオークション手配「新品長期保管TR」…

2SA101の規格を調べて見るとhFE MIN:30となっていた。

AF電力増幅TRの片方がNG、これは在庫品と交換です。もう一方はhFE157でOKです。

電解コンデンサー、モールド抵抗、TRを取り外したIF/AF基板。

TRのハンダ付け、ゲルマニュームTRは熱に弱いので熱を逃がしています。

珍しいSANYOの2SB171に交換、松下のOEM品だと思う。

IF/AF基板、部品の取り換え完了!この基板は数が多いので大変でした。

取り外したクリコン部の基板、上に有るのが追加して有ったプリアンプ…

プリアンプに使用して有った2SA71はhFE20とダメになっていました。

手持ちの2SA71はhFE167とOKの様です。

モールド抵抗、TRの取り外し 新しい抵抗とTRの取り付け完了。

リレー接点清掃の為にケースを外した所。

9Vのツェナーダイオードも交換対象です。

チューニングの2SC102のOSC部、TR&モールド抵抗の交換です。

周波数安定度にこだわったのか大きなチタンやマイカーのコンデンサーが使用して有る。

単独で試験してみましたが正常に発振しているようです。

チューニング軸センターがズレている。

取り付け部かさ上げして有りますが量が足りないようです。

送信基板、ファイナルTRは何回か取り替えて有るようでプリントパターンが剥がれて無くなっている。

送信部TR、取り外して確認しました。

バッファーの2SC32が不良、その他TRはOKでした。

ファイナル基板ではモールド抵抗と2SC32の交換です。

全基板を取り外した所です。

高周波の回り込み防止かマイク入力の所に4.7kΩの抵抗が有りましたが取り払いました。

問題が起きれば抵抗とコンデンサーのフィルターを付けようと思っています。

クリコンとIF部は発信止めの抵抗でつないである。

写真右下、本当は330Ωだったけど先日誤手配の220Ωの在庫を使用。

電源逆接属時の保護のためダイオードを取り付けです。

再組み付け完了!

信号系の配線は同軸ケーブルに変えたのでリレー端子回りが込み入っている。

一息ついて配線の確認です。

電解コンデンサーの極性反対、基板間のアース線忘れ、リード線のハンダ忘れがそれぞれ一ヶ所ずつ有りました。

極性反対、本機はプラスアースなのを失念しいつもの感覚でマイナスをアースに繋いだのでした。

写真は修正後です。(中央の電解コンデンサー)

恐る恐る電源投入さて結果は…

先ずは各部の電圧を測定9V&12V、正常に掛かっているようです。

ボリュームを上げると盛大なノイズが…

各コイルを微調整、チューニングを取るとビーコンが聞こえてきました。

他機と同じくらいのレベルなので期待していたほどでは無かったが取りあえず第一目標達成。

次にパワー計とダミーロードを取り付け送信テストです。

発信は調整コアーを抜いてゆくと停止するので少し入れ込んだところで固定。

3個の各水晶とも問題無く発信しているようです。

パワーはトリマー二ヶ所の調整で無変調時に0.4Wで思ったより出ていませんが、マイクより変調を掛けてやると1W越えとなります。

2SC32のコレクター側のトリマーが最小で最良点になりませんので、並列接続して有るコンデンサーの容量を少なくする必要が有る様です。

このコンデンサーは基板裏側に取り付けて有りましたが横から半田ゴテを入れて取り外しました。

取り外したコンデンサー トリマーも中程で最良点になりました。

無変調時出力 変調時出力

調整途中では有りますが変調が驚くほどクリアーです。

こんな古いマイクでも息使いまできれいに載ってくる…

他の600Ωマイクもテストして見ましたが良好でした。

TR-1000の1、2号機について、古いリグはこんなもんだと思っていた変調音質ですが、1、2号機も部品交換をしてみようかと思い始めています。

追記

2SAトランジスターの在庫が少なくなったので手配しました。

オークション品は不良が多いと中程に記載しましたが、

今回Net通販で入手したモノは100%良品でしかもお値打ちでした。