40年前に製作した電圧可変5A安定化電源の改造です。

特に問題無く動作はしていたのですが、今後に不安を感じ改造に着手しました。

製作当時は新品の部品を使用したのでピカピカしています。

パイロットランプはネオン管ですが、残念ながら現在は点灯致しません。

LED化すれば良いのですが当面はこのままダミーとして残します。

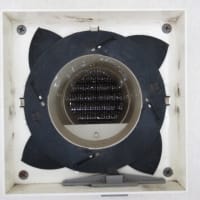

整流ダイオードです。ブリッジ整流じゃ無いのが40年前を感じさせます。

写真は現在の状態です。

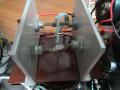

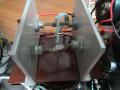

パワーTRは製作当時と変わっている様です。自身は替えた記憶が無い…

右写真、当時 TEN 2SD174 Max(Pc):50W

左写真 現在 TOSHIBA 2SD113 Max(Pc):200W

出力電圧が0~15Vの可変だったのでコレクター損失の大きいTRが手に入ったので変えたのだと思います。

NECの「C142A」ICによる制御基板です。

制御基板の裏側に制作年と思われる数字が…

昭和52年8月(1977年)のようです。

改造前、平滑用電解コンデンサーは4700μFが2個使用です。

部品調達の件は「10A安定化電源」の所で書きましたが、カトー無線で調達していたようです。

薄くて写真では見えませんがラベル下段に「パーツセンター」の文字が見えます。

当時、630円していたようです。

配線の取り外しには60W半田ごてが活躍です。

結構立派なトランスを使用していたのだ。

解体作業中…手前が手作り放熱版をバラしたアルミ板です。

これだけ沢山のシリコングリスを塗っていたのか…

ゴムブッシュが硬くなり破損していました。

替わりに手元に有る適当な物を使用しましたがデカい…

制御は秋月電子の10A電源キットを使用します。

電流検出用セメント抵抗0.1Ωを2本並列の所を1本にして、5A以上で電流制御が掛かるように目論んでいます。

ジャンク品ですが、放熱板も本格的な物にしました。

左下の穴は同軸のソケットを取り付けていた名残です。

このケースは以前、自作VFOのケースだったのです。

組み上がり全体写真、デジタルの電圧計を追加です。

電圧と電流の大型メーターは製作後5年くらい後に取り替えた物です。

外付けの電圧可変VRはまだ付けて有りませんが普通のVRにした場合、うっかり触って電圧が上がるといけないので多回転のポテンションメーターにしようかと思っています。

平滑用の電解コンデンサー、発注品が間に合っていないので前の物を一時流用です。

途中、基板上にTRを取り付け、その足を切ったままハンダ付けを忘れて電圧が出ませんでした。

こりゃ困ったと思い、テスターで各部の電圧を測定したら発見、無事に13.8Vを出力しヤレヤレ…

発注していた電解コンデンサーが入荷しました。

端子がネジ締めタイプでなんだか高級感があります。

右の小さいのは今まで使用していた物です。

取り付けも無事完了。取りあえず13.8Vの電圧固定で使用出来ます。

後は電圧調整のVRを取り付けるだけとなりました。

VRはポテンションメーターにする予定で発注しました。

次の日入荷!早い、A電子は相変わらずレスポンスが良い。

ポテンションメーターが入荷したので作業開始です。

制御基板との間はシールド線を使用しました。

電圧調整ツマミは、ストッパー付きバーニヤダイヤルにしました。

無線機を接続し負荷を掛けて見ましたが、電圧変動無く結構優秀です。

電流制限がどのあたりで働くのかを確かめるために負荷を掛けて見ました。

7Aを越えると働きます。当初のもくろみは5~6Aだったので少し高めです。

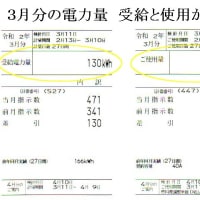

7A負荷時、本体に付けたデジタル表示の電圧は変化しませんがデジタルテスターで見てみると…

13.80Vから13.66Vと多少の低下が見られました。

無負荷時 7A負荷時

このキットは電流制限も調整出来るようにVRが付いています。

電流検出用セメント抵抗0.1Ωと並列に入っているこのVRを調整しましたが6.5Aまでしか低下しませんでした。

目標の5~6Aにするにはセメント抵抗の値を上げる必要が有りそうですが、電流回路の抵抗が上がるのでこのままとします。

後、無線機の受信状態の様な負荷の軽い時は(消費電流50mA位)無線機のVRを絞ると発信音ノイズが入ります。

通常はVRを上げているので無線機のノイズに消され気になりません。

その後、この発信音ノイズ実は後付けのデジタル電圧計から出ていることが分かりました。

電源ラインにフェライトビーズを入れてみましたが解消されません。

そこで電圧をデジタルで確認するときだけ表示するようにスイッチを取り付けました。

スイッチを切ると発信音ノイズがピタリと無くなりました。

電源キットのノイズかと思って居ましたがとんだ濡れ衣でした。

これで「5A安定化電源の改造!」は一区切りと致します。

長文お読み頂き有り難うございました。

追記、

この電源ユニットは無線機の電源に使用すると電波の回り込みで異常に高い電圧が出る場合が有りますので注意が必要です。

IC-71でAMを送信にすると場合によっては出力電圧が21V位に成り驚きました。

特に問題無く動作はしていたのですが、今後に不安を感じ改造に着手しました。

製作当時は新品の部品を使用したのでピカピカしています。

パイロットランプはネオン管ですが、残念ながら現在は点灯致しません。

LED化すれば良いのですが当面はこのままダミーとして残します。

整流ダイオードです。ブリッジ整流じゃ無いのが40年前を感じさせます。

写真は現在の状態です。

パワーTRは製作当時と変わっている様です。自身は替えた記憶が無い…

右写真、当時 TEN 2SD174 Max(Pc):50W

左写真 現在 TOSHIBA 2SD113 Max(Pc):200W

出力電圧が0~15Vの可変だったのでコレクター損失の大きいTRが手に入ったので変えたのだと思います。

NECの「C142A」ICによる制御基板です。

制御基板の裏側に制作年と思われる数字が…

昭和52年8月(1977年)のようです。

改造前、平滑用電解コンデンサーは4700μFが2個使用です。

部品調達の件は「10A安定化電源」の所で書きましたが、カトー無線で調達していたようです。

薄くて写真では見えませんがラベル下段に「パーツセンター」の文字が見えます。

当時、630円していたようです。

配線の取り外しには60W半田ごてが活躍です。

結構立派なトランスを使用していたのだ。

解体作業中…手前が手作り放熱版をバラしたアルミ板です。

これだけ沢山のシリコングリスを塗っていたのか…

ゴムブッシュが硬くなり破損していました。

替わりに手元に有る適当な物を使用しましたがデカい…

制御は秋月電子の10A電源キットを使用します。

電流検出用セメント抵抗0.1Ωを2本並列の所を1本にして、5A以上で電流制御が掛かるように目論んでいます。

ジャンク品ですが、放熱板も本格的な物にしました。

左下の穴は同軸のソケットを取り付けていた名残です。

このケースは以前、自作VFOのケースだったのです。

組み上がり全体写真、デジタルの電圧計を追加です。

電圧と電流の大型メーターは製作後5年くらい後に取り替えた物です。

外付けの電圧可変VRはまだ付けて有りませんが普通のVRにした場合、うっかり触って電圧が上がるといけないので多回転のポテンションメーターにしようかと思っています。

平滑用の電解コンデンサー、発注品が間に合っていないので前の物を一時流用です。

途中、基板上にTRを取り付け、その足を切ったままハンダ付けを忘れて電圧が出ませんでした。

こりゃ困ったと思い、テスターで各部の電圧を測定したら発見、無事に13.8Vを出力しヤレヤレ…

発注していた電解コンデンサーが入荷しました。

端子がネジ締めタイプでなんだか高級感があります。

右の小さいのは今まで使用していた物です。

取り付けも無事完了。取りあえず13.8Vの電圧固定で使用出来ます。

後は電圧調整のVRを取り付けるだけとなりました。

VRはポテンションメーターにする予定で発注しました。

次の日入荷!早い、A電子は相変わらずレスポンスが良い。

ポテンションメーターが入荷したので作業開始です。

制御基板との間はシールド線を使用しました。

電圧調整ツマミは、ストッパー付きバーニヤダイヤルにしました。

無線機を接続し負荷を掛けて見ましたが、電圧変動無く結構優秀です。

電流制限がどのあたりで働くのかを確かめるために負荷を掛けて見ました。

7Aを越えると働きます。当初のもくろみは5~6Aだったので少し高めです。

7A負荷時、本体に付けたデジタル表示の電圧は変化しませんがデジタルテスターで見てみると…

13.80Vから13.66Vと多少の低下が見られました。

無負荷時 7A負荷時

このキットは電流制限も調整出来るようにVRが付いています。

電流検出用セメント抵抗0.1Ωと並列に入っているこのVRを調整しましたが6.5Aまでしか低下しませんでした。

目標の5~6Aにするにはセメント抵抗の値を上げる必要が有りそうですが、電流回路の抵抗が上がるのでこのままとします。

後、無線機の受信状態の様な負荷の軽い時は(消費電流50mA位)無線機のVRを絞ると発信音ノイズが入ります。

通常はVRを上げているので無線機のノイズに消され気になりません。

その後、この発信音ノイズ実は後付けのデジタル電圧計から出ていることが分かりました。

電源ラインにフェライトビーズを入れてみましたが解消されません。

そこで電圧をデジタルで確認するときだけ表示するようにスイッチを取り付けました。

スイッチを切ると発信音ノイズがピタリと無くなりました。

電源キットのノイズかと思って居ましたがとんだ濡れ衣でした。

これで「5A安定化電源の改造!」は一区切りと致します。

長文お読み頂き有り難うございました。

追記、

この電源ユニットは無線機の電源に使用すると電波の回り込みで異常に高い電圧が出る場合が有りますので注意が必要です。

IC-71でAMを送信にすると場合によっては出力電圧が21V位に成り驚きました。