『宋朝とモンゴル 世界の歴史6』社会思想社、1974年

11 悲劇の朝鮮半島

1 太子の入朝

第四代大汗モンゲが四川(しせん)の陣中で病死した頃(一二五九年七月)、その本営たる六盤山(ろくばんざん)をめざして、ひたすら道をいそいでいる一行があった。

高麗(こうらい)の太子倎(てん)と、その従者たちである。

モンゴル兵の一隊が、これを守っていた。

太子の一行は、したしくモンゴルの大汗に謁見するために、降衣をささげて、モンゲのもとにおもむこうとしていたのである。

太子が六盤山についたのは、九月の初めであった。

ついてまもなく、大汗の死を知った。

異常な事態にたちいたって、一行はむなしく六盤山をひきあげた。

いま来た道を、ひきかえす。

国を出てから四ヵ月半、それも服属をちかうために、半島の都から、川をこえ、山野をわたって、はるばる中国の西の果てにまで、おもむいてきたのであった。

大汗モンゲが死んだとなれば、太子としては、つぎの実力者に目どおりするほかはないであろう。

秋から冬にかけて、太子の一行は中国大陸を東へむかった。

そうして十一月の末、開封(かいほう)にほどちかい町に達したとき、東方大総督たるフビライの軍に出あった。

フビライこそは、モンゲの次弟であり、大汗なきあとの最大の実力者である。フビライは、高麗の太子と会って、その降表をみると、大いによろこんで言った。

「高麗は万里の遠き国である。

むかし唐の太宗が親征してより、これを服属せしめたことを聞いていない。

いま、その太子がみずから来て、われに帰す。これ、天意である。

大いに報奨(ほうしょう)をくわえようぞ。」

そのままフビライは北のかた、燕京(いまの北京)へむかった。

太子の一行も、そのあとを迫った。燕京において、太子は年をこした。

その間、あてがわれた宿舎にとまったまま、フビライからの呼び出しもない。

こののち高麗の国が、どのように処置せられるのか、いっこうにわからない。

不安にかられながら、いたずらに異郷の日夜がすぎていった。

じつはフビライにとって、高麗をかえりみる余裕はなかったのである。

フビライには幾人もの弟があった。

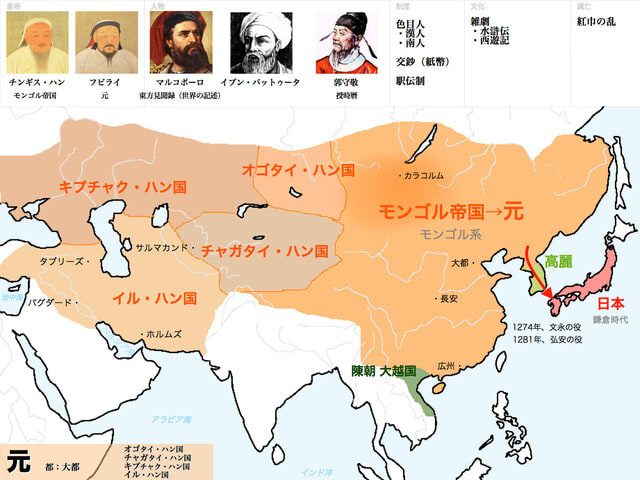

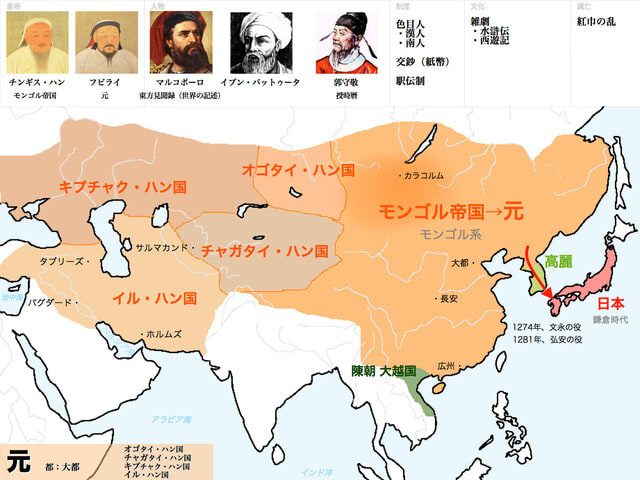

そのひとりのプラグは西アジアに派遣されて、イル汗国を建て、そのままイランの地にとどまっている。

ところが末弟のアリクブカは、モンゴルの国都たるカラコルムにあって、大汗モンゲの出陣のあいだ、国政をまかされていた。

そのアリクブカが、兄なる大汗の死後、つぎの大汗をめざして動き始めたのである。

これを支持するものは多かった。

おなじく大汗たらんとするフビライにとって、モンゴル本土の動きは、ただごとではなかった。

こうしてあくる年の二月になった。太子のもとに、フビライからの使者が立って、高麗国王の死去を報じた。

国王(高宗)は太子の父である。モンゴル人汗からの命令によれば、もともと国王みずから入朝しなければならなかったのである。

しかし国王は六十八歳の高齢であり、重病の床に伏していて、動くこともできなかった。

よって太子が父の名代として出むいてきたわけであった。

出発するとき、もはや余命いくばもないことは、わかっていた。

しらせによれば、太子が発してから二ヵ月後に、国王は死んだという。

フビライから、あらためて慰めの言葉をかけられて、太子は帰国の途についた。

覚悟していたとはいえ、父のいない王国にもどる足どりは、いやが上にも重かった。

国を出て、ほぼ一年、太子は都へかえった。都といっても、それは仮の都である。

本来の都は開京(いまの開城)であったが、モンゴル軍の攻撃をさけるために、二十八年前、漢江をへだてた海のなかの江華島にうつっていたのである。

江都とよんでいた。

その江都に足をふみいれたとき、太子は目をみはった。それも覚悟していたことであったが、王宮の城郭は、むざんにも破壊しつくされていたのである。

降伏の一条件として、城郭をこわすことが約束されていた。そうして太子が出発してから二ヵ月の後に、モンゴルの使者が江都にいたった。

高麗の兵に命じ、かたっぱしから城郭をくずさせる。

きびしい苦役に、兵たちは泣いた。

倒壊の音が雷鳴のようにとどろくとき、江都の老若は、男も女も、みな泣いた。

島をあげての悲しみのうちに国王は世を去ったのであった。

城郭のない王宮のなかで、太子は即位の式をあげた。

これが高麗の元宗(げんそう)である。

それから三日の後、モンゴルからの使者は、フビライが大汗の位についたことを報じた。

かつ、新しい大汗からの最初の詔諭をもたらした。

それは寛大きわまるものであった。

「高麗に駐屯するモンゴルの将兵は、ただちに引きあげさせる。

また、モンゴルの軍民で、一糸たりとも掠奪するものがあれば、条によって罪を断ずる。……’」

高麗の君臣は感激した。これまでとはうってかわったモンゴル人汗のことばに、新しい国王は感激の余り、つぎのように答書をしたためた。

「恩霊の汪洋(おうよう=ひろく大きく)たること、寤寐(ごび=寝ても覚めても)に感悦す。

慈母の季子(すえのこ)にあわれみをあつむるといえども、これに過ぐること何ぞ能くせん。

小臣より、ひいては後孫におよぶまで、死をもって報となさん。……」

この年、元宗は四十二歳になっていた。

それにしても、過ぐる三十年間の苦しみは、いかばかりであったろうか。

元宗が王子として十三歳のとき、はじめてモンゴル軍の進攻に接したのである。

それから今日までは、戦いの連続であった。

高麗の国土は、モンゴルの軍馬に、ふみにじられ、田畑はあらされ、人民は殺され捕われるままであった。

おそろしい歳月は去り、いま高麗に、平和の光がさしこもうとしている。

11 悲劇の朝鮮半島

1 太子の入朝

第四代大汗モンゲが四川(しせん)の陣中で病死した頃(一二五九年七月)、その本営たる六盤山(ろくばんざん)をめざして、ひたすら道をいそいでいる一行があった。

高麗(こうらい)の太子倎(てん)と、その従者たちである。

モンゴル兵の一隊が、これを守っていた。

太子の一行は、したしくモンゴルの大汗に謁見するために、降衣をささげて、モンゲのもとにおもむこうとしていたのである。

太子が六盤山についたのは、九月の初めであった。

ついてまもなく、大汗の死を知った。

異常な事態にたちいたって、一行はむなしく六盤山をひきあげた。

いま来た道を、ひきかえす。

国を出てから四ヵ月半、それも服属をちかうために、半島の都から、川をこえ、山野をわたって、はるばる中国の西の果てにまで、おもむいてきたのであった。

大汗モンゲが死んだとなれば、太子としては、つぎの実力者に目どおりするほかはないであろう。

秋から冬にかけて、太子の一行は中国大陸を東へむかった。

そうして十一月の末、開封(かいほう)にほどちかい町に達したとき、東方大総督たるフビライの軍に出あった。

フビライこそは、モンゲの次弟であり、大汗なきあとの最大の実力者である。フビライは、高麗の太子と会って、その降表をみると、大いによろこんで言った。

「高麗は万里の遠き国である。

むかし唐の太宗が親征してより、これを服属せしめたことを聞いていない。

いま、その太子がみずから来て、われに帰す。これ、天意である。

大いに報奨(ほうしょう)をくわえようぞ。」

そのままフビライは北のかた、燕京(いまの北京)へむかった。

太子の一行も、そのあとを迫った。燕京において、太子は年をこした。

その間、あてがわれた宿舎にとまったまま、フビライからの呼び出しもない。

こののち高麗の国が、どのように処置せられるのか、いっこうにわからない。

不安にかられながら、いたずらに異郷の日夜がすぎていった。

じつはフビライにとって、高麗をかえりみる余裕はなかったのである。

フビライには幾人もの弟があった。

そのひとりのプラグは西アジアに派遣されて、イル汗国を建て、そのままイランの地にとどまっている。

ところが末弟のアリクブカは、モンゴルの国都たるカラコルムにあって、大汗モンゲの出陣のあいだ、国政をまかされていた。

そのアリクブカが、兄なる大汗の死後、つぎの大汗をめざして動き始めたのである。

これを支持するものは多かった。

おなじく大汗たらんとするフビライにとって、モンゴル本土の動きは、ただごとではなかった。

こうしてあくる年の二月になった。太子のもとに、フビライからの使者が立って、高麗国王の死去を報じた。

国王(高宗)は太子の父である。モンゴル人汗からの命令によれば、もともと国王みずから入朝しなければならなかったのである。

しかし国王は六十八歳の高齢であり、重病の床に伏していて、動くこともできなかった。

よって太子が父の名代として出むいてきたわけであった。

出発するとき、もはや余命いくばもないことは、わかっていた。

しらせによれば、太子が発してから二ヵ月後に、国王は死んだという。

フビライから、あらためて慰めの言葉をかけられて、太子は帰国の途についた。

覚悟していたとはいえ、父のいない王国にもどる足どりは、いやが上にも重かった。

国を出て、ほぼ一年、太子は都へかえった。都といっても、それは仮の都である。

本来の都は開京(いまの開城)であったが、モンゴル軍の攻撃をさけるために、二十八年前、漢江をへだてた海のなかの江華島にうつっていたのである。

江都とよんでいた。

その江都に足をふみいれたとき、太子は目をみはった。それも覚悟していたことであったが、王宮の城郭は、むざんにも破壊しつくされていたのである。

降伏の一条件として、城郭をこわすことが約束されていた。そうして太子が出発してから二ヵ月の後に、モンゴルの使者が江都にいたった。

高麗の兵に命じ、かたっぱしから城郭をくずさせる。

きびしい苦役に、兵たちは泣いた。

倒壊の音が雷鳴のようにとどろくとき、江都の老若は、男も女も、みな泣いた。

島をあげての悲しみのうちに国王は世を去ったのであった。

城郭のない王宮のなかで、太子は即位の式をあげた。

これが高麗の元宗(げんそう)である。

それから三日の後、モンゴルからの使者は、フビライが大汗の位についたことを報じた。

かつ、新しい大汗からの最初の詔諭をもたらした。

それは寛大きわまるものであった。

「高麗に駐屯するモンゴルの将兵は、ただちに引きあげさせる。

また、モンゴルの軍民で、一糸たりとも掠奪するものがあれば、条によって罪を断ずる。……’」

高麗の君臣は感激した。これまでとはうってかわったモンゴル人汗のことばに、新しい国王は感激の余り、つぎのように答書をしたためた。

「恩霊の汪洋(おうよう=ひろく大きく)たること、寤寐(ごび=寝ても覚めても)に感悦す。

慈母の季子(すえのこ)にあわれみをあつむるといえども、これに過ぐること何ぞ能くせん。

小臣より、ひいては後孫におよぶまで、死をもって報となさん。……」

この年、元宗は四十二歳になっていた。

それにしても、過ぐる三十年間の苦しみは、いかばかりであったろうか。

元宗が王子として十三歳のとき、はじめてモンゴル軍の進攻に接したのである。

それから今日までは、戦いの連続であった。

高麗の国土は、モンゴルの軍馬に、ふみにじられ、田畑はあらされ、人民は殺され捕われるままであった。

おそろしい歳月は去り、いま高麗に、平和の光がさしこもうとしている。