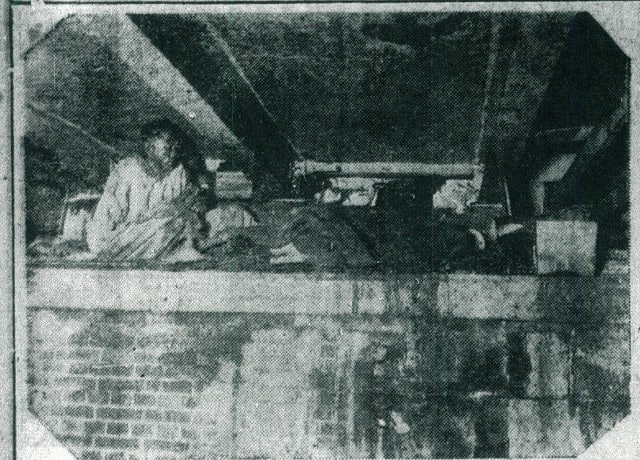

| これは昭和5年9月23日の横浜貿易新報に載った写真。例によってある目的で図書館の新聞記事を探しに行ったのだが、ついつい、こんな写真などに目が行ってしまって、無駄にコピーを撮ってきてしまった。 当時の横浜には大正12年の関東大震災、昭和2年からの昭和恐慌、そして昭和4年秋から始まった世界恐慌により、苦しい生活を送っている市民がたくさんいた。 横浜駅東口の砂利置き場で暮らしている人たちや、このように橋の下で生活している家族を哀れに思う、などと紹介する記事が毎日のように出ていた。  こちらが本文だ。 「橋の下にも世帯がある 人が住む三尺の天地」という見出しをつけて、横浜市役所前にある港橋の下でゴザを敷いて暮らす一家を取り上げている。 「彼らには住むべき家もない、職にも有りつけない、どん底生活の果てがついにこうした惨めな境遇に落ち込んだのである。失業苦と生活苦の最後こそ実に哀れではないか」 新聞記者も他人事みたいな書き方だ。目の前には横浜市役所があるのだから行政は何らかの手を差し伸べるべきだ、といった記事は書けなかったかなぁと思う。 この港橋の下を流れていたのは派大岡川である。これは川というより運河というほうがいいと思う。江戸時代、今の関内・関外・南区あたりまで釣り鐘状の入海だった。17世紀に吉田勘兵衛が大半を埋め立てて吉田新田がつくられた。さらにその後、現在の関内にあたる太田屋新田がつくられたのだが、そのとき両新田の境界線を埋め残して運河をつくった。これが派大岡川とよばれている水路だ。  昭和31年の空中写真。左上や真ん中に写っているのは接収した米軍の兵舎だ。横浜公園の中の四角いのはフライヤージム。これは長者町にあった米軍の体育館で、こちらに移転してきたあと、横浜公園体育館となり、昭和40年代末ころまで存在していたと思う。  横浜市市史資料室の写真から。角地に建っているのが横浜公園体育館だ。  在りし日の港橋。   現在、派大岡川は埋め立てられ、そこには水に替わって自動車が流れている。  かつての港橋はなくなってしまったが、現在はこんな歩道橋が残っている。  参考:大岡川(桜川と派大岡川の歴史)  ←素晴らしき横浜中華街にクリックしてね ←素晴らしき横浜中華街にクリックしてね |

AC

この事情を誰かが書いて、

ひっそりと掲げてほしいですね。

おそらく役人はあそこを通らないから、

ずっと知られないでしょう。

この歩道橋を通る人は少ないです。

たまに通ったとしても、このような歴史は知らないでしょうね。

ここに案内板を設置するべきだと思いますよ。

横浜市に区制が敷かれたのがは昭和2年。

そのときからずっと暗い影が付きまとっていました。

この写真は戦後すぐの頃ではなく、

昭和5年ということに驚きます。

今日の朝、テレビで放映されたウクライナのおばあさんが語っていました。

「私はホームレスになってしまった…」と。

そのあと、橋の下で砲撃を逃れている親子の映像も。

日本もいつまた、こうなるか分かりませんね。

厳しい状況になったのですねえ。

そして戦後の焼け野原、食糧難。

橋の下にいた人々はその後、どんな道を

歩んだのか。

子供もいたでしょうに、胸が痛みます。