旭川市博物館。旭川市神楽3条。

2022年6月21日(火)。

中世から近世の住居。

本州で竪穴住居から平地住居に移り変わるのと同時に、アイヌの住居も平地住居に変わった。

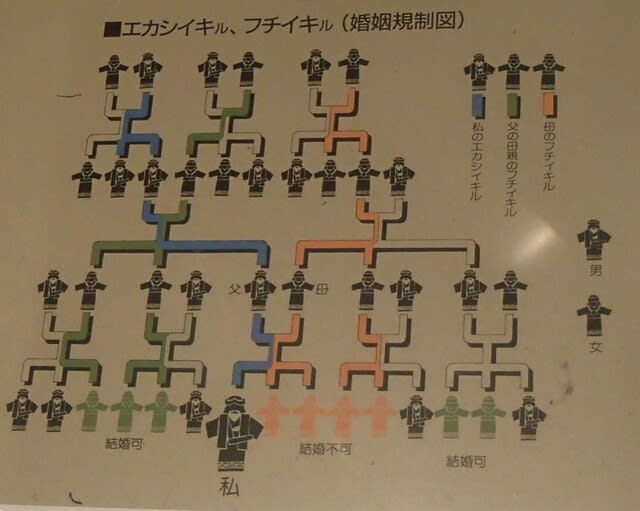

婚姻規制図。エカシイキㇽ。フチイキㇽ。

上川盆地は面積約440k㎡を測る北海道では最大の盆地である。ここに「川上の人びと」を意味するペニウンクル、つまり上川アイヌが暮らしてきた。19世紀代の上川アイヌは300人ほどだ。サケの遡上河川である石狩川と忠別川筋に居住したが、かれらは石狩川の上流域と下流域、忠別川筋の 3 つのグループに分かれていた。明治 9 年(1876)の開拓使の調査によれば、上川アイヌは 3 名の乙名(おとな、首長)に分割支配され、惣乙名(総首長)が全体を統括していたという。

文化 4 年(1807)の近藤重蔵『石狩川川筋図』をみると、当時 3 つの地域にはそれぞれ 1 箇所ずつ和人の番屋(交易所)が置かれていた。そこで取引されたアイヌの産物は、おもにサケの干物(干鮭)と獣皮である。

弘化 3 年(1846)の記録では、獣皮は年間にキツネ800枚、カワウソ200枚、イタチ1,000枚などを出荷していた。この記録に洩れているが、ヒグマの皮も相当出荷していただろう。

干鮭については、明治 5 年(1872)の上川アイヌのサケ漁獲量は約 9 万尾にのぼった。戸口は68戸306人だから、遡上量が大きく減少していた当時でも、1 戸あたり約1,300尾を捕っていたことになる。その多くは交易にまわされていたのだろう。

松浦武四郎は、メムという集落では一人暮らしの老婆でさえ800尾のサケを捕り、1 軒で飼う 7匹程のイヌが川で捕ってくるサケだけでも2,000尾になると記している。イヌが捕らえるサケだけでも、明治 5 年の戸の漁獲量を上回る。他の地域では戸あたり10,000尾以上捕っていた例もあるから、上川でも古くは戸あたり5,000尾ほど水揚げしていたと考えておかしくない。その場合、戸数を70とすれば、上川アイヌ全体の漁獲量は35万尾になる。上川アイヌは内陸の漁民であり、その集落は漁村といえるものだったのだ。

松浦武四郎によれば、飢饉のおりには天塩・十勝・湧別・渚滑など各地のアイヌが山越えし、上川盆地のサケで飢えをしのいだという。話半分としても、上川盆地が突出したサケの産卵場地帯であったことを伝えるものだ。第二次大戦後もしばらくは、水たまりや側溝まで上ってくるサケがこの地の風物詩となっていた。

遡上してきたサケは、石狩川と忠別川筋の湧水で産卵したが、このような産卵場の泉池をアイヌはメムと呼んだ。上川アイヌの集落は、遡上するサケの背中が半分みえるような、メムを水源とする浅い小川のそばにあった、と武四郎は伝える。

調べてみると、メム地名は標高100~110mの限られた地域に分布している。それは上川盆地の平野面を構成する石狩川扇状地と忠別川扇状地の、扇端湧水帯と関連していた。豊富な地下水を蓄えた扇状地は、扇端に泉池をつくって地下水を湧出する。そのため扇端湧水帯にメムが集中していたのだ。

かつては札幌の市街地も、上川盆地とならぶ石狩川水系のサケの一大産卵場であった。札幌のアイヌも、上川アイヌと同様メムで活発なサケ漁をおこなっていた。このメムは、知事公館・植物園・サッポロビール工場などに列をなして点在するが、このラインも豊平川扇状地の扇端湧水帯にあたる。

豊富な湧水に恵まれ、そのため多くのサケが群れた上川盆地と札幌市街地は、サケの都であり、水の都であったといえよう。

上川の場合、メムが立地したのは川に近いもっとも低い段丘面だ。この段丘面は、河川改修以前の明治・大正期には洪水のたびに冠水し、巨木に乏しく、草地と湿地が広がっていた。そのため開拓期にはこの低位段丘面は放置され、市街地・屯田兵村・第七師団など和人の開発は、洪水が及ばない一段高い段丘面でおこなわれた。上川アイヌは、毎年のように繰り返される洪水の被害を覚悟で、和人からみれば劣悪な環境の低位段丘面に集落を構えていたのだ。

ただしアイヌの祖先は、はるかな昔から内陸の漁民として洪水地帯で暮らしてきたわけではない。 上川盆地の縄文時代の遺跡をみると、低位段丘面に位置するものはほとんどない。

そもそも縄文時代の遺跡の立地は、サケの遡上河川や産卵場の分布とまったくかかわらない。上川アイヌの暮らしに丸木舟は不可欠だったが、縄文時代の遺跡は川から離れた丘陵付近にあり、日常的に丸木舟を用いることもなかったようだ。縄文人は漁民ではなく狩猟民であり、川の民ではなく森の民だったのだ。

この転換は、擦文時代中頃の10世紀前後に生じたものであり、そこには本州とのサケの交易が深くかか

わっていた考えられる。特定種の産物が商品化し、その捕獲に特化していくのは、農耕民と交換をおこなうようになった世界各地の狩猟民がたどった道でもある。そのことによって狩猟民と農耕民は共存し、たがいに豊かな暮らしを築いてきた。たとえばアイヌが出荷した干鮭は、中世の日本ではその粉末が刀傷や女性の血の道を整える妙薬として利用され、江戸時代には庶民の食卓だけでなく、高級料理の食材にもなって生活を彩った。

海・山・川・湿原・島で繰り広げられたアイヌの営みは、日本の社会とまったくかかわりがないようにみえる。かれらと山野河海のまじわりは、日本と濃密に結びついていた。アイヌの歴史は日本の歴史の鏡であり、アイヌは私たちの鏡でもある。

上川アイヌと近文コタンの歴史。

旭川市の行政体の歴史は、1890(明治23)年、上川郡に旭川、永山、神居の3村が設置されてからに過ぎないが、それ以前には豊かな大自然に育まれたアイヌの人たちの世界と歴史があった。

神居古潭より上流の石狩川流域に居住していたことから、ペニ・ウン・クル(川上に・居る・人)と呼ばれていたいわゆる上川アイヌの人たちは、南北30キロ、東西20キロ、面積440平方キロにわたる北海道最大の上川盆地を中心にした地域を1つのイオル(伝統的な生活の場)としていたといわれている。

上川盆地は、雄大な大雪山連峰と悠々たる石狩川の恵みを受け、肥沃な沖積地と四方の山地に生い茂る草本と森林、盆地の中央を縦貫する石狩川とそこに注ぐ大小の河川、それに適度の気温・日照・降雨など、自然の動植物を富ませるのにふさわしい環境にあった。

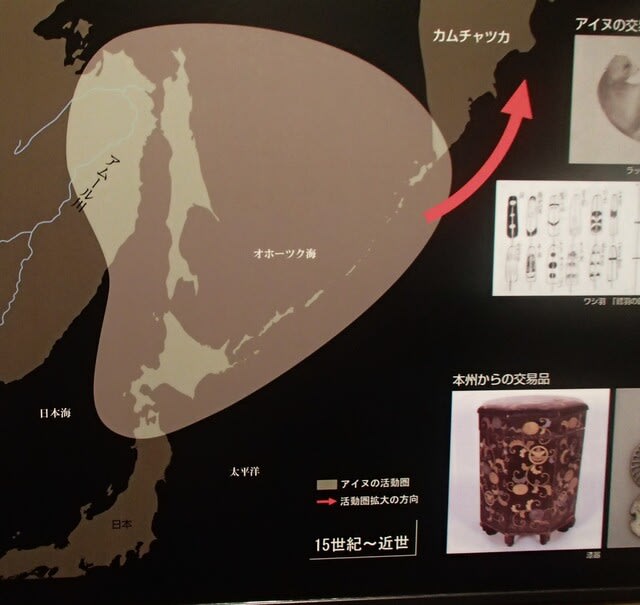

上川アイヌの人々は、石狩川とその支流である牛朱別川、忠別川、美瑛川の各支流筋に小規模なコタン(集落)を形成し、その恵まれた環境の中で採集・狩猟・漁労を生業とするとともに、広域にわたる交易を行っていた。

アイヌの人たちは、日常生活に必要な道具の材料として周辺の自然物を利用していた。また、主要な食料として四季折々の豊富な天然資源の中から、植物ではオオウバユリをはじめ数多くの種類を採集し、魚では石狩川を遡上するサケやサクラマス、ヤツメウナギを捕獲し、特にサケは干鮭に加工し越冬食としていた。

動物ではシカ、テン、キツネ、タヌキ、カワウソなどの毛皮獣も多く捕獲され、冬場を中心に年間を通じてクマ猟が行われていた。

上川アイヌの人々は、上川盆地だけでなく、石狩川下流のアイヌと深く交流し、そこから更に日本海方面とも交流していた。また各支流を遡って大雪山の山々を越えて北見や常呂、猿払などのオホーツク海方面や、天塩川流域、十勝・釧路方面、夕張や沙流川方面ともしきりに交流していた。

また、和人だけでなく、他地域に住むアイヌの人々を介して大陸との交易も行われ、干鮭、クマ・キツネ・ウサギ・カワウソ・テン等の毛皮、クマの胆嚢、クマのツメ、ワシ、マス、アットゥシ(オヒョウニレの樹皮で織った着物)、カバ皮、シナ皮、丸木舟などを交易品としていた。

上川アイヌの人々は、こうした採集・狩猟・漁労を生業として、道内の幅広い地域と交流し、交易などを行う暮らしの中から、独自の豊かな文化を生み出し、長い時間をかけて育んできた。

明治期になると、開拓政策の中で同化政策が推し進められた。1891(明治24)年屯田兵400戸の入植が永山村に始まり、東旭川、当麻と続き急速な開発がおこなわれた。

そんな中、上川アイヌの集住という方針に基づくアイヌ保護政策の1つとして、1894(明治27)年石狩川の右岸の近文地区に、近文旧土人給与予定地が設定され、アイヌの人々の生活の中心となる「近文コタン」が形成されていった。

1899(明治32)年に制定された北海道旧土人保護法では、1戸あたり5町歩以内の土地が無償付与されるはずであったが、この給与予定地は明治32年に着工された旧日本陸軍第七師団の設置用地と近接していたことからすぐに利権の対象とされ、土地の付与は保留され続けた。

1906(明治39)年、1戸当たり1町歩の土地が旭川町からアイヌに貸し付けられたが、当初の予定であった無償付与ではなかったため、旭川のアイヌの人々を中心とする激しい抗議と粘り強い運動によって、1934(昭和9)年紆余曲折のすえ、旭川市旧土人保護地処分法という独自の法律が制定され、1戸当たり1町歩の土地が付与された。

同化政策はアイヌの人々の採集・狩猟・漁労を主体とする生活を農耕主体の生活へと転換させようとするものであったため、アイヌの人々は伝統的な生産手段を失い、それに伴って生活文化の継承も次第に困難になっていった。

こうした歴史を持つ近文コタンは、都市の中に立地するコタンとして、アイヌの人々がそれまで経験したことのない急激な日本文化との接触に直面しながらも、道北地方で唯一アイヌ文化を伝える人々の住む地として現在に至っている。

上川アイヌとサケ漁。

上川アイヌは一戸あたり数千尾ものサケを捕獲して干鮭(からさけ)に加工し、翌春に本州向けの交易品として出荷していた。そのためかれらの集落は、サケが遡Lする石狩川と忠別川に面した低い段丘面上にあり、つねに洪水の危機にさらされていた。実際、旭川市発行の「洪水ハザードマップ」をみると、そこに示された危険地帯はアイヌの集落が立地する段丘面と重なっている。

このような近世の「漁民」の集落に対して、縄文時代の集落は、氾濫危険地帯を除くすべての段丘面や山地に分布している。この立地の多様性は、上川の縄文人が多様な資源を多様な形で利用していたことを示すものであり、そこにはサケ漁への特化をうかがうことはできない。かれらは「漁民」ではなく「狩猟採集民」であつたといえよう。

氾濫地帯に「漁村」が成立したのは9世紀末の擦文時代中頃のことであり、交易品としてのサケの出荷の

始まりはこのころまでさかのぼる可能性が大きい。

明治20年代以降、上川には旭川・永山・当麻の各屯田兵村や陸軍第七師団の設置など、和人の入植が相次いだ。これらの大規模開発はすべて段丘2面でおこなわれたものであり、縄文・擦文・アイヌのいずれの集落立地とも異なつている。その集落立地は「農民」としての選択だったといえよう。

それまでアイヌの集落があった段丘3面には、アイヌの給与地が設定されたほか、遊郭・安宿などが建ち

並び、馬車追いが住みつくなど、美しく条里区画された市街地とは異なる世界が展開することになった。

上川アイヌの地域集団とチャシ。

上川盆地に現存するチャシについてみていくと、石狩川の下流部に山地が迫って盆地を閉じようとする嵐山付近には、立岩山チャシと他に2個所のチャシが分布する。

立岩山チャシは「いつもそこで呼ぶ所」の意である。

嵐山チャシは、石狩川北側の近文山中腹にあり、石狩川に向かって細い舌状に突き出した比高差70mの尾根先端に位置する。1条をめぐらせた濠は浅く、平坦面では埋まってしまっているが、斜面にかかる両側に遺存し、そのうち一方は遊歩道として利用されている。内部は東西10m・南北25mで、内部から石器と鉄斧、付近から石その他が発見されている。釧路アイヌが侵攻してきた際にこのチャシに拠ったとの伝説がある。

オトゥイパウシチャシはオサラッペ川と石狩川の合流部に面した比高差10mの台地上、縄文時代中期を主体とする鷹栖町嵐山遺跡内にあり、嵐山チャシに近く、かつ立岩山チャシに正対する位置にある。

1条の濠とその内部に2、3個所の竪穴状のくぼ地が確認されていたが、昭和42年(1967) の国鉄複線化工事により消滅した。このチャンの採集とされる小札を旭川市博物館が所蔵している。エワンリトウコルクルというキツネの神が築き、侵入してきた敵や病魔と戦って防いでくれたところである、との伝説がある。

オトゥイパウシ・サムサクトー (底無し沼) 上のチャシは、北見アイヌや山丹人が侵攻した際にこのチャシに拠ったといわれ、ポルニウンクルという大首長ががチャシを築いた、との伝説がある。

忠別川右岸チャシは、忠別川下流部の北岸に沿った旭川駅に近い宮下通5丁目付近の残丘で、チャシコツ・オキクルミのチャシコツ・メッチルイあるいは義経台と呼ばれた。明治期の鉄道工事で削平されて現存せず、濠の有無は不明である。十勝アイヌの侵攻の際ここに拠ったとの伝説がある。

突哨山チャシは、石狩川上流部の比布町と旭川市の境界に、石狩川を直下にみる比高差70mの台地先端にあった。北側の崖に向かって半円形の濠をめぐらせていたものらしい。濠の内側にあたる場所には現在社が置かれているが、その地形が本来のものか明らかではないという。

上川アイヌの3つの地域集団。

上川アイヌは3つの地域集団に分立していた。そのことをもっとも明確に記しているのは、明治9年(1876)松本十郎「石狩・十勝両河紀行』である。同書は「石狩並上川乙名小使各村分轄支配左ノ通」とし、上川を「ツカフニヨリウシーペッ迄」 「アサカラヨリヒ、迄」 「チュウベツヨリベツ迄」の3つの地域に分け、それぞれに乙名と小使の名を記している。

このうち1番目の地域の「ツカフニ」は嵐山地区、「ウシーベツ」は牛朱別川合流の集落ですなわち石狩川下流部を指しており、2番目の「アサカラ」は永山地区、「ヒ、」は突哨山下の集落で石狩川上流部を、3番目の「チュウベツ」は忠別川合流、「ベツ」は美瑛川の上流に孤立してあった集落で、忠別川と美瑛川の上流部を包括した地域をそれぞれ指している。ちなみにこの3地域を統括する「乙名」は石狩川下流部の人物であった。

チャシから地域集団の成立時期をさぐる。

3つの地域集団の地域的展開とチャシの分布を対照すると、両者が明瞭に対応しており、したがってチャシの築造が3つの地域集団を単位として行われていたのはほぼまちがいないと思われる。チャシの築造単位がこのように具体的な形で推定された例はほとんどなく、重要な事例となろう。

上川アイヌの3つの地域集団については、それぞれの具体的な成立時期は明らかではない。上川の場合、アイヌ社会にみられるサケ漁に比重を置いた生業体系と氾濫原付近を占地する居住システムが確立したのは擦文時代のことであり、擦文時代の集落は石狩川下流部を中心に展開して少なくとも忠別川および美瑛川で確認された事例はないから、3つの地域集団のあり方は、擦文文化終焉後から19世紀ころの間に形成されたことが伺われるのみである。

近文山には嵐山チャシが、「ホトイバウシ」には立岩山チャシが、さらに「トッショー (突哨山)」には突哨山チャシがあった。上川アイヌの3つの地域集団が、危急の際にそれぞれ3個所の異なるチャシに拠ったというこの伝承は、チャシの性格を考えるうえで、またチャシの築造単位が地域集団であったことを示唆する点できわめて興味深い。

16時ごろに博物館を出て、神楽岡のビッグで食料を補給したのち、旭川市博物館近くの道の駅「旭川」で車中泊。翌日は旭山動物園、神居古潭、石狩市浜益経由で札幌近郊の当別町へ向かう。