羽山古墳。登り口。山形県高畠町高畠。

2024年9月7日(土)。

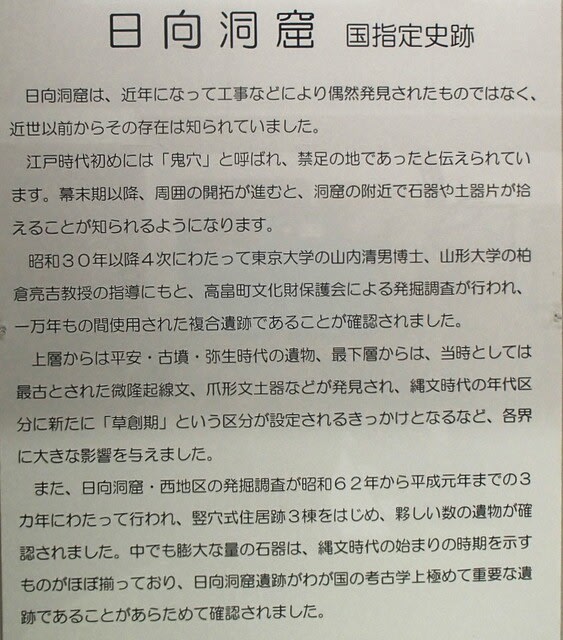

道の駅「たかはた」近くの高畠町郷土資料館は9時30分開館なので、その前に阿久津八幡、旧高畠駅、羽山古墳を見学することにした。旧高畠駅を見学後、北へ進み、山裾の羽山古墳下へ着いた。中腹に羽山古墳はあるようだが、舗装道と遊歩道が入り乱れ、グーグルマップで調べても正確な位置は不明で、クチコミのクマ出没情報が気になり15分近く苦闘した結果あきらめて、高畠町郷土資料館へ向かった。

高畠町郷土資料館。山形県高畠町阿久津。

山形県立うきたむ風土記の丘考古資料館に高畠町の遺跡は紹介されているが、実物資料は郷土資料館に展示されている。

9時30分直前に入館したので、館長らしき人が20分ほど話をしてくれた。米沢市の舘山城跡で熊に遭遇したと話したら、山形の熊は秋田と違って人を食わない、というクリシェが返ってきた。舘山城で伊達政宗が生まれたという説についても、米沢という地域名だけで舘山城と確定していない、という。

福島県の桑折西山城(赤館城)を本拠としていた伊達氏は南北朝時代の1380年頃から、伊達氏8代宗遠と9代大膳大夫政宗(1353~1405年)が高畠の二井宿峠を経由して置賜地域に侵攻し、1385年には長井氏を滅ぼして、置賜を伊達氏の拠点とした。以降、奥州仕置まで200年余りにわたって、置賜は伊達氏の支配下に置かれた。9代伊達政宗は、出羽高畑城(高畠城)に入り、応永12年(1405年)に同地で没した。伊達氏は、長井氏の旧本拠である米沢ではなく、伊達郡の本拠赤館城との連絡が良く、交通の要衝である高畠を選び、15代晴宗が米沢城に移るまで高畠城を居館としたという。

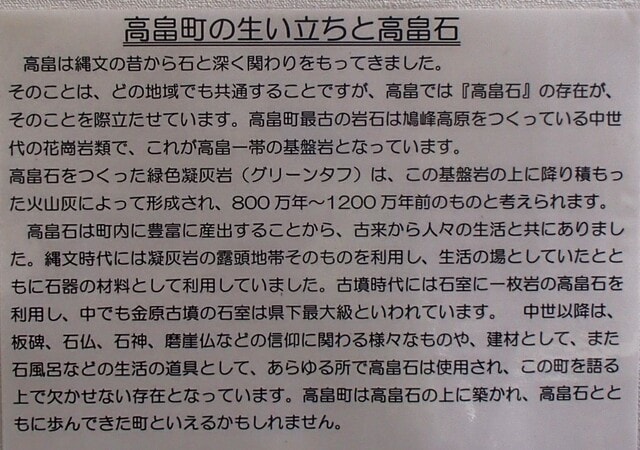

福島の中通り地域から米沢盆地へ入るには二井宿峠から入るのが標高差が小さく、先史時代から利用されたため、旧石器・縄文時代からの遺跡が多く、置賜郡の郡衙も阿久津南方の小郡山に置かれた可能性があるという。

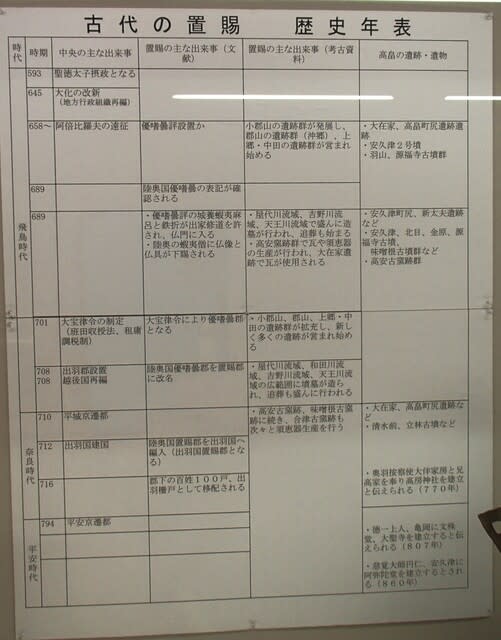

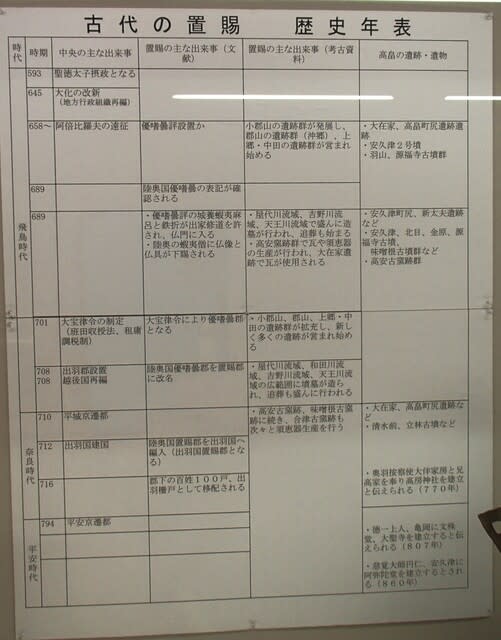

689年(持統天皇3年)持統紀に陸奥国優嗜曇郡(うきたむのこおり)。

712年(和銅5年)出羽国を建置(置賜郡は隷属)。

927年(延喜5年)延喜式に出羽国を十一郡に分け、そのうちの置賜郡を更に七分した一つに高畠地域を「屋代」と記す。

1083年(寿永2年)平泉藤原氏が陸奥出羽を領し、約100年間この地を治める。

1192年(建久3年)大江氏(長井氏)が置賜郡長井荘(置賜全域)地頭となり、140年間支配。

1335年(建武2年)後醍醐天皇が楠木正成に出羽国屋代荘(高畠地域)を賜る。

1380年(天授6年)伊達宗遠が長井氏を討ち、212年間伊達氏の支配。

1591年(天正19年)伊達氏17代伊達政宗が岩出山城に移封、蒲生氏郷が統治(7年間)。

1598年(慶長3年)越後の上杉景勝が会津に封ぜられ、直江兼続が伊達・信夫・米沢を領す。

1600年(慶長5年)関ヶ原の戦い後、上杉景勝が減封され米沢に入部。

1689年(元禄2年)「屋代郷」三万石の目安御預かりをとかれ、幕府直轄となる。

1742年(寛保2年)「屋代郷」は上杉家の管領地となる。

1767年(明和4年)織田氏が高畠に移封、屋代郷が二分され、織田氏と上杉氏の支配を受ける。

1831年(天保2年)織田氏が天童に移封。

1866年(慶応2年)「屋代郷」は全部上杉領となる。

羽山古墳出土。須恵器。

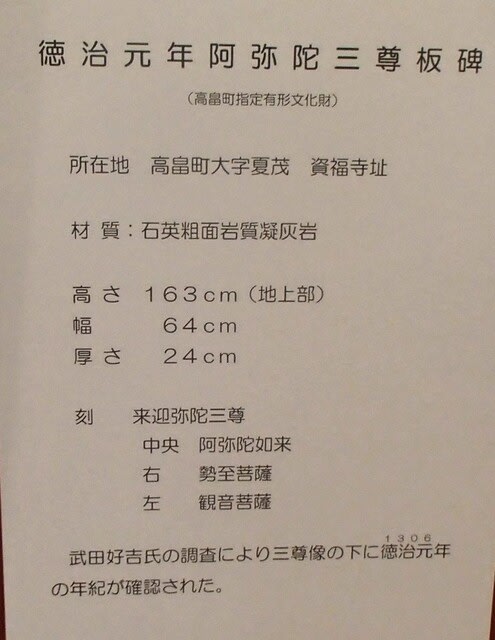

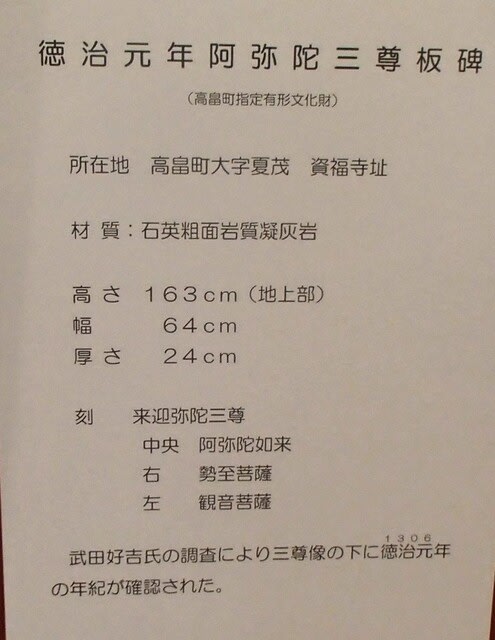

来迎阿弥陀三尊板碑(夏刈)。町指定文化財。

臨終に際し、極楽から阿弥陀様が観音・勢至様と共に迎えに来てほしいという願望を込めて造られた。阿弥陀如来の信仰が強かった鎌倉時代の作といわれ、近年、徳治元年(1306年)の銘が判読された。

現在、城跡は高畠町立高畠小学校となっているが、土塁と内堀の一部が残っている。

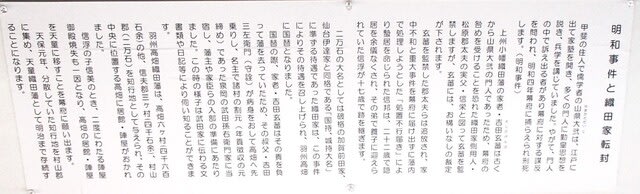

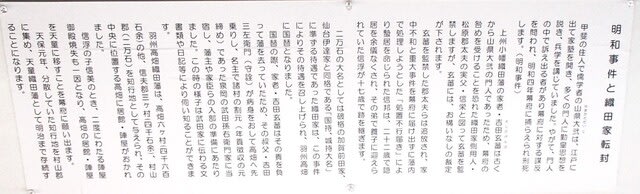

明和事件は、江戸時代中期におこった幕府による尊王論者弾圧事件である。甲斐国出身の山県大弐は、江戸へ出て兵学・儒学を教え大義名分に基づく尊王思想を鼓吹し、その一方で宝暦8年(1758年)に起きた宝暦事件に連座した藤井右門(直明)は江戸に出て大弐の家に寄宿し江戸攻略の軍法を説いた。

幕府は上野国小幡藩(2万石)の内紛にかこつけて両名を逮捕し、明和4年(1767年)不敬罪として大弐を死罪に、右門を獄門に処した。さらに、宝暦事件により重追放となった竹内敬持(式部)にも累を及ぼして遠島に処した。また、小幡藩主の織田家(織田信長の次男織田信雄の末裔)は出羽国高畠への移封(のち天童にうつる)の上、織田信長の子孫ということで認められていた国主格の待遇も廃された。