神田にある<鮮魚らーめん 五ノ神水産>でランチをしたぼくらわ 前回見た時わ <翠玉白菜>を見て疲れちゃったし 平成館わ 混んでいて 展示わ 流し見だったので トーハク(東京国立博物館)で 9月15日まで開催している<台北 國立 故宮博物院 -神品至宝->をもう1度に行ったのだ

↓前回<翠玉白菜>を見た感想なのだ

http://blog.goo.ne.jp/dolci_ekou/e/7a7fc9da6e6065cea7045ec66d44c937

前回わ ぼくが書いたので 展覧会の詳細と 感想わ えこうが書くのだ

東京国立博物館 <台北 國立故宮博物院 -神品至宝-> 9月15日(月・祝)まで

http://www.tnm.jp/modules/r_free_page/index.php?id=1647

公式サイト

http://taipei2014.jp/

作品リスト

http://www.tnm.jp/modules/r_exhibition/index.php?controller=item&id=3889

展示構成

1.中国皇帝コレクションの淵源―礼のはじまり

2.徽宗コレクション―東洋のルネサンス

3.北宋士大夫の書―形を超えた魅力

4.南宋宮廷文化のかがやき―永遠の古典

5.元代文人の書画―理想の文人

6.中国工芸の精華―天と人との競合

7.帝王と祭祀―古代の玉器と青銅器

8.清朝皇帝の素顔―知られざる日常

9.乾隆帝コレクション―中国伝統文化の再編

10.清朝宮廷工房の名品―多文化の交流

書や絵画、工芸作品など約180点を展示しています。(※<翠玉白菜>の展示は終了してます。)

気になった作品

90. 紫芝山房図軸 倪瓚(けいさん)筆

解説には、こう書かれています。

『故郷にも戦火の迫った倪瓚(けんさん)は、家族を捨て、放浪の旅に出ることになるが、その最晩年の作品。どこまでも静謐な画面は、倪瓚の悲しみにも似た思いを感じさせ、誰の胸を打つ、中国絵画を代表する一作。』

特に理由はないが、今回展示していた絵画の中で、この作品が1番良かった。

104.白磁雲竜文高足杯 景徳鎮窯

白の美しさが際立つ。少しオーバーな言い方だが、あまりにも美しくて宝石のように思えた。

解説の一部には、こう書かれています。

『永楽年間(1403~24)の白磁は、玉のようなつやを放ち、「甜白(てんはく)」と呼ばれ評価が高い。』

112.玉文玉盤

龍の透かし彫り。照明に照らされて出来た影も美しい。

141.刺繡咸池浴日図軸

刺繍だから立体感があり、歩きながら見ると波が光って見える。

161.臙脂紅碗 景徳鎮窯

ピンク色(エンジ色?)がキレイな碗でした。

解説には、こう書かれています。

『臙脂(えんじ)紅碗は、金を呈色材に用いた低火度釉である。色釉の研究と開発が進められた雍正官窯(ようせいかんがま)の作。「脱胎」と呼ばれる紙のように薄い白磁に、暗花で龍文をあらわす。高台内に「雍正年製」青花銘。』

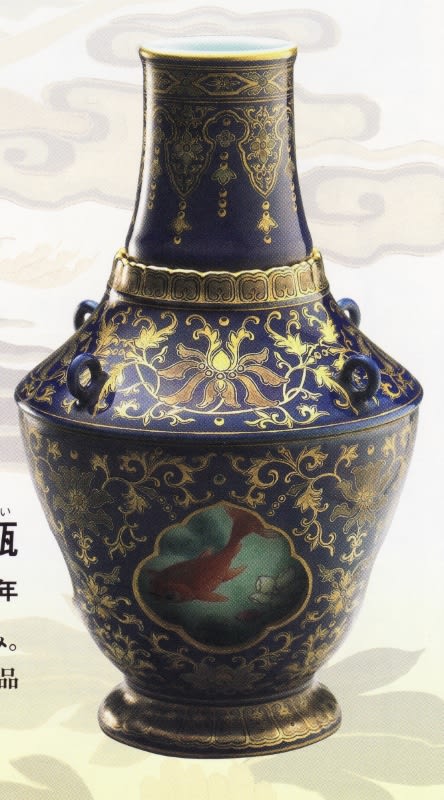

166.藍地描金粉彩游魚文回転瓶 景徳鎮窯

拡大した画像です。

171.暖硯

解説の一部には、こう書かれています。

『北京では冬に墨汁が凍ってしまうのが難だったが、これは硯の下に炭を入れ暖め、墨汁が凍らないようにしたもの。ふたつ硯があるのは、朱墨と墨を使い分けていただめであろう。』

正面を向いた五爪の金(黄色)の龍の模様が、蓋と前面と後面にあり、左右には、同じデザインの緑の五爪の龍があった。なぜ、同じ色にしなかったのだろう?

181.犠尊

古代の儀式用の酒器を模したもので、古の形に倣て作ることを『倣古』というそうです。

この作品は、元~明時代のものだが、隣に紀元前4~3世紀の物も展示していて、見比べが出来る。

何の動物が分からないが、丸い体型が可愛かった。

182.鳥形尊

倣古同期のひとつと考えられる。その名の通り鳥の形の儀式用の酒器。背中の大きな穴に酒を入れ、嘴から注ぐそうで、口を細長くしている鳥の顔がユーモラスであった。支える足もきちんとした鳥の足になっていて、この鳥は、水鳥のようだ。

194.鰲魚玉花挿

解説には、こう書かれています。

『水中から飛び跳ねる魚は角と鬚を生やし、龍に変化しつつある。急流の龍門を登った魚が龍になる「登龍門」の故事を題材とした。栄達を意味する吉祥の玉器。明時代の先例を模倣させたものと考えられる。』

片側から見ると、1匹だか、逆側から見ると、2匹の鯉が象られていた。

200.「鴛錦雲章」田黄石印

9つある印璽で、上に様々な動物(霊獣?)が象られている。唐獅子がいたのは、わかったが、全部の種類を知りたかった。あと、田黄石は、金よりたかいそうです。

228.紫檀多宝格

231.人と熊

上から見た画像です。

解説には、こう書かれています。

『白と黒に色が分かれた一材を用いて、白色部に人物を、黒部分に熊を彫り表したもの。人物の力士風の服装から、両方は力比べをしているものと考えられる。玉材本来の色を活かした玉彫・「俏色(しょうしょく)」の典型的な作例である。』

あと、<松陰図玉山子>や、<粉彩透彫雲龍文冠架>も良かった。

<翠玉白菜>の展示が終わったので、そこまで混んでなく、じっくり鑑賞することが出来ました。最初の方が書が多かったのですが、途中辺りから、工芸品などがおおくあり、あまり中華風の作品に惹かれない私でも、十二分に楽しむことが出来ました。

東京と、九州では、展示作品が約50点ほど違うようですし、2週間の限定公開ですが、<肉形石>も展示されるそうなので、両方見に行くのもアリかもしれませんよ。

巡回情報

九州国立博物館 10月7日(火)~11月30日(日)

今回も素晴らしい作品を見れましたし、美味しいものを食べることが出来て良かったです。

ありがとうございます。