別子銅山外財中・泉屋吉左衛門奉献の青銅燈籠1対は、金刀比羅宮本宮右脇の柵の中に1基、そこから約20m離れた奥社への道入口に1基がある。同形状、同銘文であり、奉献当時は対になる場所に設置されていたと思われる。

青銅本体の高さ308cm、基壇は花崗岩製で二段高さ63cm。

八角形青銅燈籠 (W-256-a、b) →図、写1~5

火袋 背面 元禄十丁丑歳

九月吉祥日

中台 金(八面)

竿 正面上部 常夜燈 下部 伊豫國宇摩郡

別子銅山外財中

象頭山松尾寺

造立攝州大坂住

泉屋吉左衛門

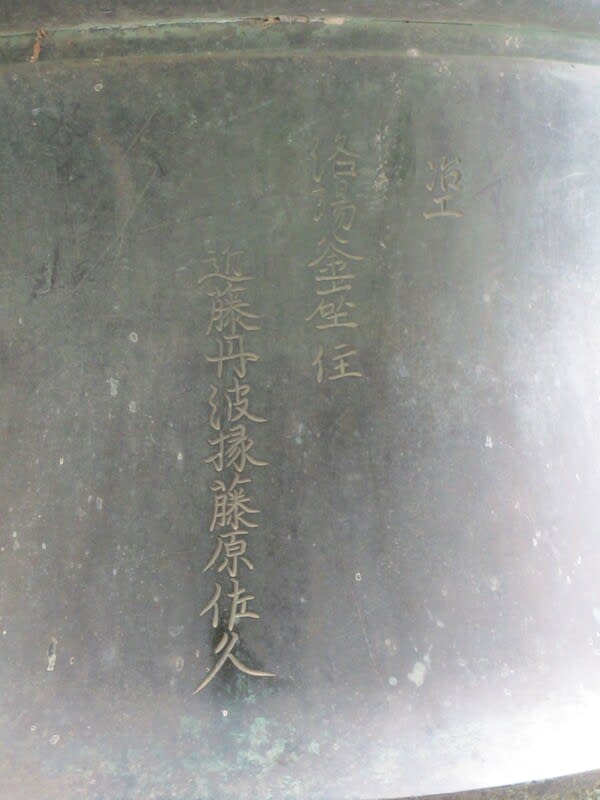

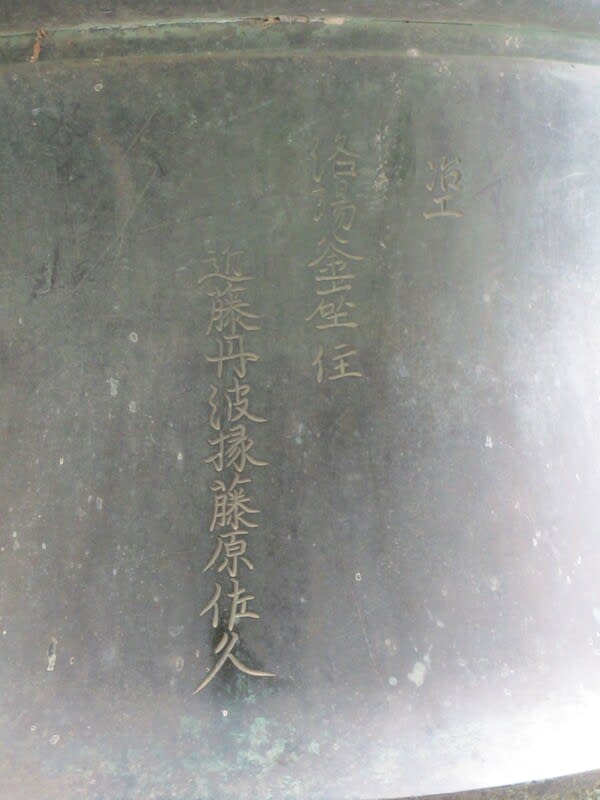

背面 下部 冶工

洛陽釜座住

近藤丹波掾藤原佐久

基壇二段目 正面 別子銅山持

大坂府下

和泉屋吉左衛門

竿の主銘文は凸(暘鋳)、背面下部の冶工の部分は陰刻である。

考察

1. 奉献年月

資料集で火袋の背面にあるとされる「元禄10年9月吉祥日」は、目視ではわからなかった。「常夜燈」の両側は空いているのになぜそこでないのか。冶工名は竿の背面に陰刻されているのに。

2. 別子銅山外財中

外財中(げざいじゅう)は外財全員を示している。外財は下財とも書かれる。

①別子銅山用語集2)によれば 「下財とは稼人。元来土地を持たない人の意味で、「工」に属する職人。賃仕事で生計を立てる者。百姓の対語。」

②日本国語大辞典(小学館)によれば、「下財とは鉱山の金掘り坑夫、金掘師」である。

①の別子銅山の稼人全員が金を出したと思いたいが、実際は②の坑夫全員ではないだろうか。そのお金に足して泉屋吉左衛門が残り大半を出し、燈籠を造立したということであろう。

3. この燈籠の奉献の対象は、象頭山松尾寺としている。金毘羅大権現ではなかったが、中台各面には、「金」の字が大きく鋳られている。

4. 花崗岩製の基壇に大坂府下とあるので、この基壇は明治初期神仏分離令後に燈篭を移設した際に作成したのであろう。1868年5月2日に太政官が大阪府を設定した時は「阪」になったが、官報は1887~1891年あたりから「阪」の文字に変わった。即ち 「大坂府」表示は1868~1891年(明治元年~明治24年)にあり得る。

5. 冶工は洛陽釜座住の近藤丹波掾藤原佐久である。京都の三条釜座鋳物師で有力な家であり、梵鐘など多くの作品が現存する。3)

6. 設置箇所からの推測

柵の中に、一基(W-256-a)と寺尾奉献の六角形青銅燈籠(W-255)一基がある。1984年の配置は右に張り出した本宮の近くに寺尾W-255があったが、現在は奥の方に移されている。寺尾W-255の方が小さいが本宮近くに配置されていたことは、寺尾W-255の方が別子銅山・泉屋のより古く奉献されたからと筆者は思う。そうでなければ、一対の別子銅山・泉屋燈籠が並んで柵の中にあったはずである。

「山崎聖天」の青銅燈籠

同じ元禄10年(1697)に住友家より奉献された青銅燈籠が「山崎聖天」真言宗妙音山観音寺4)(京都府大山崎町)にある。筆者は見ていないので、以下はネット情報からの知見である。

八角形青銅燈籠で高さ3m余りと金毘羅宮のと同じ大きさである。5)→写6

竿に「冶立抾貢者 住友氏友信」と陰刻されている。6)

「大燈籠は、元禄10年住友吉左衛門友信が住友発祥の地である京都と当時の住友の拠点であった大坂との中間点であるこの山崎の地に歓喜天(聖天)信仰と報恩謝徳を願い、また商売繁盛の祈誓のために建立、寄進されたもので、別子銅山の銅で鋳造された」の旨が説明碑に記されている。

写真の観察で分ったこと。

笠には梵字、火袋にも梵字、中台には天女、竿には、多数の法輪、基礎の格狭間には、龍、神獣が鋳られている。各面に梵字があるのが特徴的で、五輪塔の様な感じがする。仏教色が濃い。

寄進者名が陰刻であることは、金毘羅宮の燈籠と違う。燈籠鋳造後に刻めることから推測すると、住友から寄進されたお金で、寺側が作り建てたのではなかろうか。

まとめ

1. 別子銅山外財中・泉屋吉左衛門は、金毘羅宮へ元禄10年八角形青銅燈籠1対を奉献した。

2. 同じ元禄10年に吉左衛門は、山崎聖天へ八角形青銅燈籠1基を寄進した。

注 引用文献

1. 金毘羅庶民信仰資料集第3巻p205 御本宮まわりの燈籠W-256-a,b(日本観光文化研究所編 金刀比羅宮社務所、昭和59年 1984) web.国会図書館デジタルコレクション →図

2. 「住友別子鉱山史」別巻 別子銅山用語集p70「下財」(平成3年 1991)

3. 田中聡「近世三条釜座鋳物師の実態について」 web.「立命館文学」672号p285(2020)

4. ホームページ「京都風光」>観音寺(山崎聖天)

観音寺:昌泰2年(899)創建。 本尊は聖徳太子の作と伝わる十一面千手観音菩薩。1682/1681年摂津・勝尾寺より聖天(大聖歓喜雙身天王)を遷し、諸大名、豪商の信仰を集める。勝尾寺の僧・木食以空(もくじきいくう)が、その夢告により中興したという。その際に、住友、三井、鴻池などの豪商の寄進があった。やがて本尊より、財宝・子宝・安産を祈願して祀られる仏教の護法神である歓喜天が有名となり、観音寺は山崎聖天と呼ばれるようになった。

5. ブログ「みぞかつのぶらり散歩」>観音寺 【山崎聖天】 (京都府乙訓郡) (2023-3-19) →写6

写真を転載させていただきありがとうございました。

6. ブログ「Tenyu Sinjo.jp 天祐神助」>住友財閥史>山崎聖天観音寺

図 別子銅山外財中・泉屋吉左衛門奉献の青銅燈籠1対 W-256-a,b(金毘羅庶民信仰資料集より)

写1 別子銅山外財中・泉屋吉左衛門の青銅燈籠W-256-a(手前)と寺尾家の六角形青銅燈籠(奥)

写2 別子銅山外財中・泉屋吉左衛門の青銅燈籠W-256-b

写3 青銅燈籠W-256-bの竿正面

写4 青銅燈籠W-256-bの竿背面下部の冶工名

写5 青銅燈籠W-256-bの基壇

写6 山崎聖天の住友吉左衛門友信寄進の青銅燈籠(「みぞかつのぶらり散歩」より)

青銅本体の高さ308cm、基壇は花崗岩製で二段高さ63cm。

八角形青銅燈籠 (W-256-a、b) →図、写1~5

火袋 背面 元禄十丁丑歳

九月吉祥日

中台 金(八面)

竿 正面上部 常夜燈 下部 伊豫國宇摩郡

別子銅山外財中

象頭山松尾寺

造立攝州大坂住

泉屋吉左衛門

背面 下部 冶工

洛陽釜座住

近藤丹波掾藤原佐久

基壇二段目 正面 別子銅山持

大坂府下

和泉屋吉左衛門

竿の主銘文は凸(暘鋳)、背面下部の冶工の部分は陰刻である。

考察

1. 奉献年月

資料集で火袋の背面にあるとされる「元禄10年9月吉祥日」は、目視ではわからなかった。「常夜燈」の両側は空いているのになぜそこでないのか。冶工名は竿の背面に陰刻されているのに。

2. 別子銅山外財中

外財中(げざいじゅう)は外財全員を示している。外財は下財とも書かれる。

①別子銅山用語集2)によれば 「下財とは稼人。元来土地を持たない人の意味で、「工」に属する職人。賃仕事で生計を立てる者。百姓の対語。」

②日本国語大辞典(小学館)によれば、「下財とは鉱山の金掘り坑夫、金掘師」である。

①の別子銅山の稼人全員が金を出したと思いたいが、実際は②の坑夫全員ではないだろうか。そのお金に足して泉屋吉左衛門が残り大半を出し、燈籠を造立したということであろう。

3. この燈籠の奉献の対象は、象頭山松尾寺としている。金毘羅大権現ではなかったが、中台各面には、「金」の字が大きく鋳られている。

4. 花崗岩製の基壇に大坂府下とあるので、この基壇は明治初期神仏分離令後に燈篭を移設した際に作成したのであろう。1868年5月2日に太政官が大阪府を設定した時は「阪」になったが、官報は1887~1891年あたりから「阪」の文字に変わった。即ち 「大坂府」表示は1868~1891年(明治元年~明治24年)にあり得る。

5. 冶工は洛陽釜座住の近藤丹波掾藤原佐久である。京都の三条釜座鋳物師で有力な家であり、梵鐘など多くの作品が現存する。3)

6. 設置箇所からの推測

柵の中に、一基(W-256-a)と寺尾奉献の六角形青銅燈籠(W-255)一基がある。1984年の配置は右に張り出した本宮の近くに寺尾W-255があったが、現在は奥の方に移されている。寺尾W-255の方が小さいが本宮近くに配置されていたことは、寺尾W-255の方が別子銅山・泉屋のより古く奉献されたからと筆者は思う。そうでなければ、一対の別子銅山・泉屋燈籠が並んで柵の中にあったはずである。

「山崎聖天」の青銅燈籠

同じ元禄10年(1697)に住友家より奉献された青銅燈籠が「山崎聖天」真言宗妙音山観音寺4)(京都府大山崎町)にある。筆者は見ていないので、以下はネット情報からの知見である。

八角形青銅燈籠で高さ3m余りと金毘羅宮のと同じ大きさである。5)→写6

竿に「冶立抾貢者 住友氏友信」と陰刻されている。6)

「大燈籠は、元禄10年住友吉左衛門友信が住友発祥の地である京都と当時の住友の拠点であった大坂との中間点であるこの山崎の地に歓喜天(聖天)信仰と報恩謝徳を願い、また商売繁盛の祈誓のために建立、寄進されたもので、別子銅山の銅で鋳造された」の旨が説明碑に記されている。

写真の観察で分ったこと。

笠には梵字、火袋にも梵字、中台には天女、竿には、多数の法輪、基礎の格狭間には、龍、神獣が鋳られている。各面に梵字があるのが特徴的で、五輪塔の様な感じがする。仏教色が濃い。

寄進者名が陰刻であることは、金毘羅宮の燈籠と違う。燈籠鋳造後に刻めることから推測すると、住友から寄進されたお金で、寺側が作り建てたのではなかろうか。

まとめ

1. 別子銅山外財中・泉屋吉左衛門は、金毘羅宮へ元禄10年八角形青銅燈籠1対を奉献した。

2. 同じ元禄10年に吉左衛門は、山崎聖天へ八角形青銅燈籠1基を寄進した。

注 引用文献

1. 金毘羅庶民信仰資料集第3巻p205 御本宮まわりの燈籠W-256-a,b(日本観光文化研究所編 金刀比羅宮社務所、昭和59年 1984) web.国会図書館デジタルコレクション →図

2. 「住友別子鉱山史」別巻 別子銅山用語集p70「下財」(平成3年 1991)

3. 田中聡「近世三条釜座鋳物師の実態について」 web.「立命館文学」672号p285(2020)

4. ホームページ「京都風光」>観音寺(山崎聖天)

観音寺:昌泰2年(899)創建。 本尊は聖徳太子の作と伝わる十一面千手観音菩薩。1682/1681年摂津・勝尾寺より聖天(大聖歓喜雙身天王)を遷し、諸大名、豪商の信仰を集める。勝尾寺の僧・木食以空(もくじきいくう)が、その夢告により中興したという。その際に、住友、三井、鴻池などの豪商の寄進があった。やがて本尊より、財宝・子宝・安産を祈願して祀られる仏教の護法神である歓喜天が有名となり、観音寺は山崎聖天と呼ばれるようになった。

5. ブログ「みぞかつのぶらり散歩」>観音寺 【山崎聖天】 (京都府乙訓郡) (2023-3-19) →写6

写真を転載させていただきありがとうございました。

6. ブログ「Tenyu Sinjo.jp 天祐神助」>住友財閥史>山崎聖天観音寺

図 別子銅山外財中・泉屋吉左衛門奉献の青銅燈籠1対 W-256-a,b(金毘羅庶民信仰資料集より)

写1 別子銅山外財中・泉屋吉左衛門の青銅燈籠W-256-a(手前)と寺尾家の六角形青銅燈籠(奥)

写2 別子銅山外財中・泉屋吉左衛門の青銅燈籠W-256-b

写3 青銅燈籠W-256-bの竿正面

写4 青銅燈籠W-256-bの竿背面下部の冶工名

写5 青銅燈籠W-256-bの基壇

写6 山崎聖天の住友吉左衛門友信寄進の青銅燈籠(「みぞかつのぶらり散歩」より)

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます