白 雄 綱島三千代 著

姓は加谷(かや)、名は吉春、通称、五郎。信州上田の人、

寛政三年(1791)江戸にて歿、年五十七。品川海晏寺に葬る。゜

白雄の極く大ざっぱな輪廓である。だがこれだけで問題がないわけではない。一説には信州松代の人と称し、また享年五十三ともいふ。

「深く姓氏をかくして偶尋ね問ふ人ありといへどもただ微笑して答ふることのなかりしとぞ」といふ「続作家奇人談」の文章をそのまゝには信を置き難いとしてもその生涯は曖昧模糊として確實な資料に乏しい。といふのは今まで自宗が天明期の最もすぐれた俳人の一人に数へられながらも真剣にとり上げられ検討されなかったことにもよるのであらう。

霧の香や松明捨つる山かつら

あかつきや氷をふくむ水白し

大寺や素湯のにへたつ秋の暮

白維の句には冷たいまでな清澄さがある。そしてそれは他の天明俳人達にも元禄俳人達にもないものだった。

賓暦末年頃、松露庵三世鳥明にしたがって俳諧に志した自雄は昨鴉と號してゐたが、明和二年()大磯鴫立庵に烏明の師烏酔を訪ねその門下となった。その頃號を「しら尾」また「白雄」と改めたが師烏明との仲が面白くなく、安永の頃終に義絶するに至った。それは「かつて人に和するの玄徳なし」と評せられる原

因ともなったが、伊勢風系統の烏明の安易な句風を考へる時妥協嫌ひな白雄の潔癖を見ることが出きよう。彼はよく旅をした。

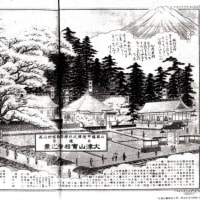

「春秋庵紀行」によればその範囲は近畿から奥羽まで時には熊野に詣で吉野に花を賞し、また富嶽にも登ったりしてゐる。それらは明和七年から安永元年(1772)までの十餘年間が多かったやうだが、その間京に住んでゐたことはありながら他門との交流はなかった。

尤も明和八年(1771)京元條の客舎で筆を執った 「加佐利那止(かざりなし)」で蘭更、麥水等の古風唱導を迂愚だと喘ったりしてゐるのだから関心がなかったわけでもあるまい。寥太・蘭更・暁臺から蕪村・太祗まで天明期(1781~87)の諸俳人は互に交流があった。但し白雄だけは自身の系統の撰集に他門俳人の名を見ることは極めて稀であるし、また他門俳人の撰集に白雄宗の名を見ることは出来ない。安永九年(1780)春久々に江戸に帰った白雄は馬喰町に春秋庵を開きその俳風を示す重要な撰集「春秋稿」の初編を出版した。これは白雄在世中に四編、死後門人の手によって八編まで刊行されたが、その作者連中は江戸を中心とする

関東一円が主だったやうであり、彼の代表的な俳論「俳諧寂栞」もその俳諧観を「他言憚るべし」と門人に書き與へたもので、後年出版され廣く人々に読まれのは拙堂の手によってほしいまゝに刪除増補されたものであった。しかし彼は相宿な活動家だった。作品ゐ数もかなりあるし「白雄句集」の中にはこんな句もある。

蕉翁の誹波及すが中猶波及せんのねがひ旦暮といふ友にかって倦ず。

ゆへに塵埃をまぬかれんとにはあらねど市中のすみかいかんかせん。

ひととせの塵埃今日にいたりてはゝきちだれ

さゝ竹のさゝほもこぼるゝばかり是とか身につむ。

積ともそれがし翁の誹波及せんとの願ひ市中の隠にしあらず。

隠にしなきにしもあらずといふことを薄酒両三杯ひとほこりて

掃からにおどろかれぬる庵の煤

ただその範囲が狭かった。また狭いだけに烈しかったのであらう。句の清澄さを生み出したものはその孤高な人柄だったのである。

二股になりて霞める野川哉

長々と肱にかけたりあやめ賣

傘さして吹かれに出でし青田哉

白雄の最初の俳論「加佐刹那止」はその題號示すやうに師鳥酔の説を祖述し飾りなき自然を尊んだ。これは潁原博士が言はれるやうに「洒落風・譬喩體の流弊の極まる所を知り、また麥水等があまり古調に走るのに慊がらなかった為の対應的態度」であったらう。ともかく平明さはよいにも悪いにも白雄俳諧の根本的特色をなしてゐるのである。尤も之には伊勢風の系統をひく鳥酔の影響があるのだが「理窟をはなれて萬象をおもひ無邪の良友とすべし」(寂栞)といふ語もあり「寂栞」にも「白維夜話」(門人花垣漣々編・天保四年()刊)にも俗談平話に闘する白雄の論が見られる。彼は「寂栞」のでただ事の句を嫌ひ余情を重んずる。が「白雄句集」一千餘句のうち

やなぎ風に裏おもてなき時節かな

梅柳うめうつろひて青柳か

柳なをしりぞき見れば緑なる

夜の梅寝んとすればにほふなり

といふやうな句が大半を占めてゐる。江戸期は別として白雄が今日でもあまり問題にされないのはこゝに大きな原因があつたのだ。蕪村の句にはいつも才気が溢れてゐいる。白雄のは余りにも平板で単調である。

白維は所詮才気の人ではなかった。「俳諧寂栗」が後年ひろく行はれたのも数多く残る紀行がどれ一として面白くないのもその平明さの故であった、がその平板さを支へたのは孤高で潔癖な彼の人柄であった。「俗に下らず雅俗に逍ぶべし」〔寂栞〕といふはっきりした意識があったのだ。その意識を生かしたのはまた子規が「繊麗にして柔弱」と評した程の繊細な感覚であった。

時鳥なくや夜明けの海がなる

木鋏の白銀に峰の怒りかな

名月や建さしてある家のむき

めくら子の端居さびしき木槿かな

夕潮や柳がくれに魚わかつ

これらの句は非常に平明であってその合む内容は極めて複雑である。これは白雄のみの達した独特の境地であった。彼は酒が好きである。

鮭くまむあまりはかなき枝の露

朧月今日身貧にして濃酒佳肴をうらむ

行年やひとり噛しる海苔の味

食客あり青樽をを携て我を酔はしむ。

我為には此の世の君子なることを

酔をともに春待つ年をおしむ哉

頑固なまでの孤高は裏がへせば人一倍の淋しがりやに外ならなかった。彼の酒好きもそこから来たのだろし、また次のやうな句もある。

我心聲せで雁の帰れかし

人恋し灯ともし頃を桜ちる

人恋し杉の嬬手に霧しぐれ

終生妻を娶らむかつたといふその生涯の奥にはこんな多感な人間が息づいてゐたのである。

彼の俳論を代表する「寂栞」は巻頭に、芭蕉の句

古池や蛙とび込水の昔

道の邊の木槿は馬に食はれけり

此の二句は我家の奥義なり。修しつとめてのち其意味のふかきを知るべし」といふ。却って俗俳諧めいて失望もさせるけれどこの二句の持つ禅味が白雄の心を動かしたのではないか。

「天明四年(1784)霜月廿七日(中略)みちのく也蓼禅師遷化ましましけるよしおもひこまごまそこの門人つげこしける(中略)參禅無二の師たりしをや。みちのくの空だよりなや霜の聲」(白雄句集)

とみえ、また傳によると若い頃上州館林で參禅したといふ。そして白雄も何回か引いてゐ

酒のめばいとど寝られぬ夜の雪

と白維の酒好きを思ふとき、同じく芭蕉に帰れといふ運動を起した天明俳人たちであったが白雄が一番芭蕉に近い人生観を持ってゐたのではあるまいか。すぐれた門人を多く持ってゐたことさへ似てゐるやうに思はれる。

化政期の俳人のうち最もすぐれてゐたのは白雄門下であった。常世田長翠・鈴木道彦・建部巣兆など。それは世俗面では絶大な勢力をもってゐた寥太や蘭更の遥かに及ばぬところだった。頑囚で偏狭ですらあった白雄門下からこのやうな俊秀を多く出したのは師と義絶し門人に問詰の書を送り厳しい孤高の精神の影響であった。(竹豪高等学校教諭)

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます