1990年に初めて会社に入社してすぐ、コンピュータープログラミングが仕事の大切な一部であると、思い知らされたのです。今でいう、C++やRubyなどのような高級言語というよりも、マシン語よりのプログラムですので、ライブラリの使いまわしがどうとかは、全く知りませんでした。半導体メモリーをテストして、良品として出荷するには数億円するテスターを使って、効率的に信頼性高く不良品と振り分ける必要があり、そのためには、担当製品ごとにテストプログラムを設計者が書ける必要があったのです。

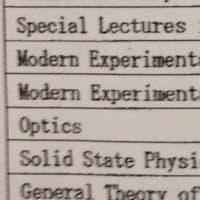

ところが、1989年から90年春にかけては、私のやっていたのは、大学での結晶作りと、ESR実験用サンプル作り。電子工学科の中の光物性研究室とはいえ、分子量から試料の適量を精密天秤ではかり、試験管をガスバーナーで加工して、アンプルを作成するのは、まさに化学者の仕事でした。

ドラフトチャンバーの中に、臭素Br2の液体の入ったビン?(いやいや、臭素は入れやすいように、あらかじめ小さいガラス管に封じているので、このガラス管に傷をつけたもがこれ)と、固体サンプルの入った試験管を用意し、左手でガラス管を加工しながら、右手で、少量の(気化するとちょうど試験管に充満する程度に、空気を外に追い出す量だけ)臭素をサンプルに加え、つづいて、右手を近くに持ってきておいたガスバーナーに持ち替え、噴射調整し、まずバーナーの炎で臭素のビン?のふたをする。続いて、臭素が空気を十分追い出したころに、サンプルの入ったガラス管をバーナーの炎で溶かして封じる。こうしてできたアンプルを、電熱線を巻いて作られている、ストック・バージャー炉の中で、約300~400℃で(試料が溶けない、できるだけ早く反応が進む温度)温度を試行錯誤しながら、料理する?のだった。

2度くらい、「ぱんっ!」と言う音と共に、アンプルを爆発させ、臭素ガスを排気させることを繰り返しながら、やっとそれらしいサンプルを一個つくったところで、タイムアップ。卒業論文を書く必要があったため、実験計画やサンプルの収率や精度の目標を立てることも無く、とっとと、光学測定結果をまとめた。このころは、生まれて初めて、ワープロを打つだけで、冷や汗ものでした・・・

物性の研究は、化学の知識と経験がないと、オリジナルは出せないとこのとき思い知ったのでした。その後、基礎力不足・知識不足のまま家族を見捨てて研究を続けることはできず、修士課程を途中で辞めて、会社で稼ぐことに決めたものの、

このような泥臭い仕事は、十分な知識を持った上で体系的にトライするならば、とても充実した日々が送れる仕事だ、と思うようになりました。

このような経緯でして、

会社に入って初めてパソコンを覚え、やっとのことで、マシン語を覚え、C言語のプログラムで初等力学の問題を解いたりすることで遊んだりしました。

したがって、基本的にはプログラミングの得意な人間ではないですね。

電子工学科2年生のときのFortranの講義は課題3つのうち、1つは自力でデバッグしたけど、僕の得意なのは"こんなもの"じゃないと思い、その後レポート無提出で諦めたくらい、ひどいものだった・・・お給料もらうためには仕方なく覚え始めたのがいい薬だったと思えます。

それから、10年後、私は、HEMTをつかって、直接露光マスクや、EB露光装置を使って、量子デバイスを手作りする経験もさせてもらいました。剃刀で切り出したサンプルは1mm×1mm×1mm程度の大きさのチップ。サイコロをレジンで固定し、金ワイヤを手でボンディングして試料をつくる。このときは、今素粒子を研究する博士学生のS君がいつのまにか、ボンディングテクニックを体得していたので重宝し、彼に任せましたが・・・(内心、やりゃあ、誰でもできるのだ!と思いつつ(笑)嫉妬・・・)確か、7~8Kくらいまで、電磁石もつかって、スタンフォード社の低温装置で冷却した時の、素子のコンダクタンスが量子化されているのを測定し、感動したものでした。貧乏人の私はそのような研究を続けるため大学院に進学するためにはお金も無く、受験勉強もしていませんでしたので、サンプルのすべての特性を確認するまではできないままですね。しかも、生活のため、毎日朝刊を配達し、夕刊配達も週5日あったので、十分コミットできませんでした(残念)・・・

あれは、どの程度ものになったのかなあ???それは研究室の秘密でしょう!

ところが、1989年から90年春にかけては、私のやっていたのは、大学での結晶作りと、ESR実験用サンプル作り。電子工学科の中の光物性研究室とはいえ、分子量から試料の適量を精密天秤ではかり、試験管をガスバーナーで加工して、アンプルを作成するのは、まさに化学者の仕事でした。

ドラフトチャンバーの中に、臭素Br2の液体の入ったビン?(いやいや、臭素は入れやすいように、あらかじめ小さいガラス管に封じているので、このガラス管に傷をつけたもがこれ)と、固体サンプルの入った試験管を用意し、左手でガラス管を加工しながら、右手で、少量の(気化するとちょうど試験管に充満する程度に、空気を外に追い出す量だけ)臭素をサンプルに加え、つづいて、右手を近くに持ってきておいたガスバーナーに持ち替え、噴射調整し、まずバーナーの炎で臭素のビン?のふたをする。続いて、臭素が空気を十分追い出したころに、サンプルの入ったガラス管をバーナーの炎で溶かして封じる。こうしてできたアンプルを、電熱線を巻いて作られている、ストック・バージャー炉の中で、約300~400℃で(試料が溶けない、できるだけ早く反応が進む温度)温度を試行錯誤しながら、料理する?のだった。

2度くらい、「ぱんっ!」と言う音と共に、アンプルを爆発させ、臭素ガスを排気させることを繰り返しながら、やっとそれらしいサンプルを一個つくったところで、タイムアップ。卒業論文を書く必要があったため、実験計画やサンプルの収率や精度の目標を立てることも無く、とっとと、光学測定結果をまとめた。このころは、生まれて初めて、ワープロを打つだけで、冷や汗ものでした・・・

物性の研究は、化学の知識と経験がないと、オリジナルは出せないとこのとき思い知ったのでした。その後、基礎力不足・知識不足のまま家族を見捨てて研究を続けることはできず、修士課程を途中で辞めて、会社で稼ぐことに決めたものの、

このような泥臭い仕事は、十分な知識を持った上で体系的にトライするならば、とても充実した日々が送れる仕事だ、と思うようになりました。

このような経緯でして、

会社に入って初めてパソコンを覚え、やっとのことで、マシン語を覚え、C言語のプログラムで初等力学の問題を解いたりすることで遊んだりしました。

したがって、基本的にはプログラミングの得意な人間ではないですね。

電子工学科2年生のときのFortranの講義は課題3つのうち、1つは自力でデバッグしたけど、僕の得意なのは"こんなもの"じゃないと思い、その後レポート無提出で諦めたくらい、ひどいものだった・・・お給料もらうためには仕方なく覚え始めたのがいい薬だったと思えます。

それから、10年後、私は、HEMTをつかって、直接露光マスクや、EB露光装置を使って、量子デバイスを手作りする経験もさせてもらいました。剃刀で切り出したサンプルは1mm×1mm×1mm程度の大きさのチップ。サイコロをレジンで固定し、金ワイヤを手でボンディングして試料をつくる。このときは、今素粒子を研究する博士学生のS君がいつのまにか、ボンディングテクニックを体得していたので重宝し、彼に任せましたが・・・(内心、やりゃあ、誰でもできるのだ!と思いつつ(笑)嫉妬・・・)確か、7~8Kくらいまで、電磁石もつかって、スタンフォード社の低温装置で冷却した時の、素子のコンダクタンスが量子化されているのを測定し、感動したものでした。貧乏人の私はそのような研究を続けるため大学院に進学するためにはお金も無く、受験勉強もしていませんでしたので、サンプルのすべての特性を確認するまではできないままですね。しかも、生活のため、毎日朝刊を配達し、夕刊配達も週5日あったので、十分コミットできませんでした(残念)・・・

あれは、どの程度ものになったのかなあ???それは研究室の秘密でしょう!