国立新美術館

スペインのシュールレアリスムの画家、サルバドール・ダリの展覧会に足を運んだ。

写真や映像、金細工や彫琢を含めれば、250点にも及ぶ大回顧展。

過去最大級の規模である。

当日は連休の中日、しかも「高校生無料デー」という条件も手伝ってか、入場規制されるほどの盛況ぶりである。

初期の作品に、まったくダリらしさがないのに驚いた。

素人の、日曜画家程度の構図、画力のものもある。

ゴッホも初期はまったく作風が違っていた。

ピカソは14歳の頃に、子どもと思えないほどの、才気の萌芽が感じられる絵を描いていた。

画風が変化するのは珍しくない――というより普通は変遷を辿りゆくものだから、驚く話ではないのだが『常識的な』絵がやや意外だった。

<ラファエロ風の首をした自画像>

こちらは、ポスト印象派の影響を受けた筆致で、後年のダリの作風を予想させるものではない。

それ以外にも、点描を用いたスーラ風のものや、ピカソへの崇敬を思わせる絵など、試行錯誤し昇華していった痕跡がみとめられる。

会場が混雑しているのは、入場者が多いから、というだけではない。

ダリの絵は、メッセージ性が高く、謎が多く、主題が非常に複合的である。

芸術作品には「一目見て理解できるもの」「全く理解できないもの(或いは観覧者が理解を放棄したくなるもの)」がある。

後者は――例えば、キャンバスをカッターで引き裂いただけのものなど(私見である)。

ダリの絵は、そのどちらでもない。

後年の写実性の高い作風は、描きこまれているひとつひとつは理解しうるものであるのに、総合的に把握することは難しい。

<姿の見えない眠る人、馬、獅子>

この絵は、裸婦にも見えるが馬にも獅子にも見える物体が描きこまれている。

観覧者たちは、絵の前で一瞬戸惑いをおぼえる。

そこで説明文を読み、またその視線を絵に食い込ませ、ようやくひとつの解を得る。

それでも、彼のメッセージを完璧に理解してはいない。

もっと深淵なものが潜在する。

ひとつひとつの絵で、皆、逡巡をおぼえるため、どうしても列の進みは遅々となるのだ。

<ラファエロの聖母の最高速度>

これなども遠目では何を描いたか、判別しづらい。

今回の回顧展ではじめて知ったのは、ダリが「広島、長崎の原爆に大きな衝撃を受けていた」ということだ。

大きな災害により「自分の仕事に何の意味があるのか?」と創作意欲を失うクリエイターも多い。

「この現実を越えられるのか」と自問の末、身動きが取れなくなるのは、よくあることだ。

ダリが超人であるのは、その衝撃を己が作品に注ぎ込み、常に探求していたことである。

<ビキニの3つのスフィンクス>

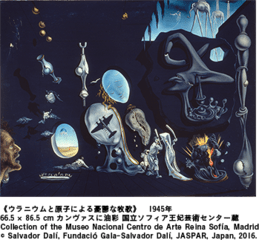

<ウラニウムと原子による憂鬱な牧歌>

いずれも「原子力爆発」がテーマに据えられている。

精神分析や科学、相対性理論にまで踏み込み、絵画や映像等にもその天稟を発揮していく。

その世界観には、ただ圧倒されるばかりである。

セルバンテスは「プティングの味を知るには、それを食べるしかない」という名言をのこした。

ダリの世界を些少なりとも知りたいなら、その作品に触れるしかない。

にほんブログ村

出世の石段は足を止めることなく、一気に登る。

出世の石段は足を止めることなく、一気に登る。

だから大丈夫でしょう!」と

だから大丈夫でしょう!」と